Accueil > 04 - Livre Quatre : HISTOIRE CONTEMPORAINE > Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944-1945 sur (...)

Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944-1945 sur la France

mercredi 17 novembre 2010

Réputé pour avoir été "mal ciblé", d’avoir été "fait par des bombardiers en haute altitude", ce bombardement était parfaitement ciblé sur la population civile et travailleuse qu’il s’agissait de terroriser en vue des risques révolutionnaires de l’après deuxième guerre mondiale dans les pays vaincus et la France était un pays du camp fasciste...

Cela signifie que la soi-disant victoire sur le fascisme obéissait à des objectifs... fascistes : écraser le prolétariat !!!

Rappelons que la thèse des vainqueurs a tellement cours encore qu’il n’y a pas en France de monument aux morts du bombardement anglo-américain de 1944-1945... Mais, des morts, il y en a eu !!!!

Un exemple : Le Portel

Consigne aux pilotes anglais : "Il s’agit bien de bombarder les quartiers civils"

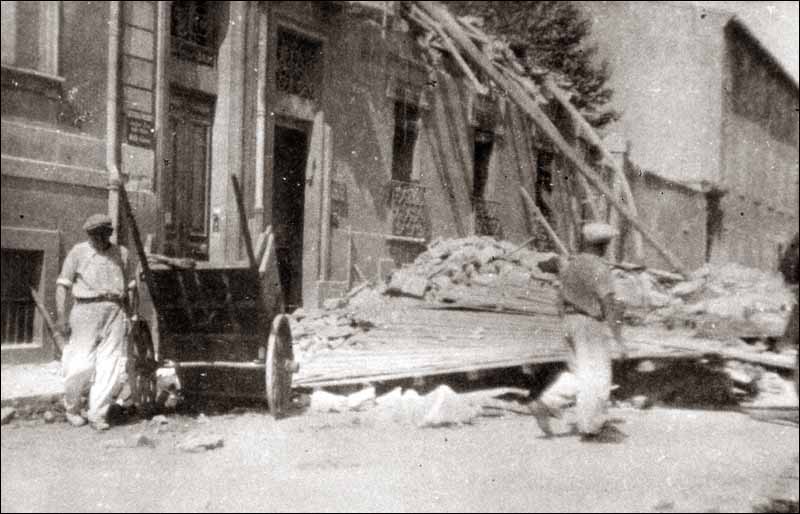

QUARTIERS POPULAIRES DES VILLES BOMBARDES ...

C’était la ville du Havre et elle a été détruite en 1944 par les forces anglo-américaines !

Brest n’est plus ...

Saint-Lö détruit

Cherbourg, ville martyr

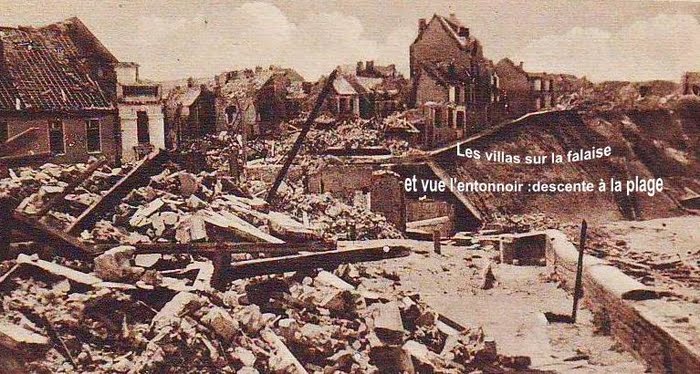

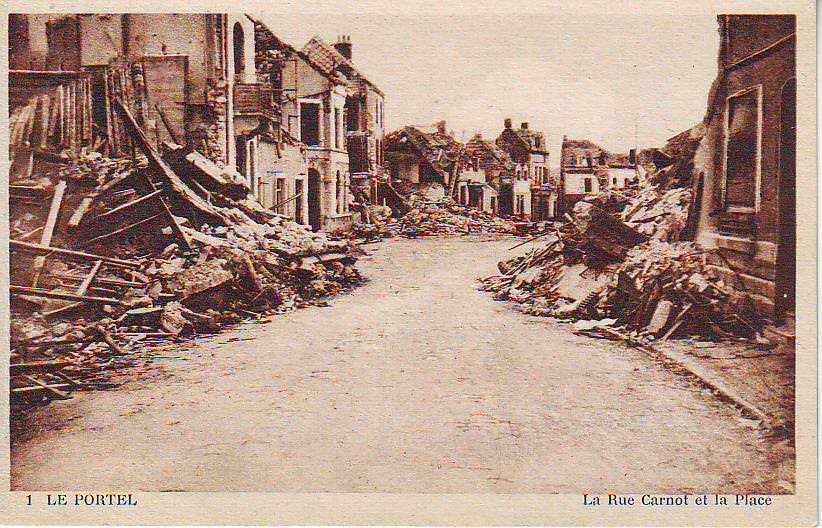

Le Portel détruit

Vire rasée

Bombardements du Pas de Calais

Juvisy - Athis Mons

Bois-Colombes en juin 1944

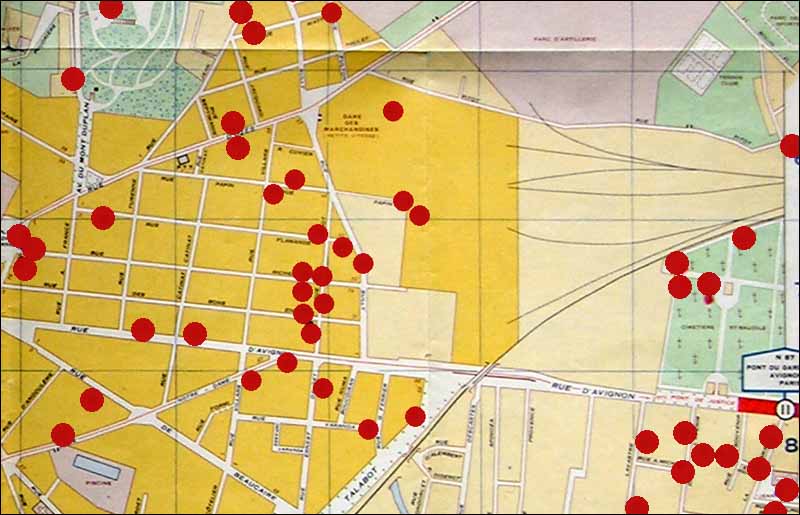

Cibles de Nîmes : tout sauf des objectifs militaires, économiques ou stratégiques

ruines de Nîmes

Strasbourg bombardée

Marseille sous les bombes

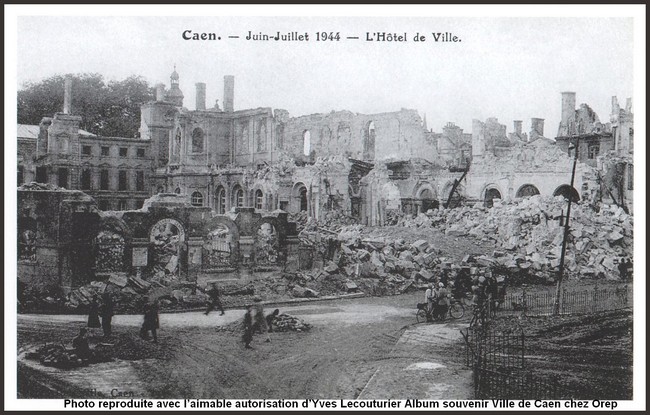

Marseille ... ensuite Caen ...

Puis Paris 18 ème : encore des quartiers d’habitation !

La « libération » a été précédée en Italie, en France, en Belgique, en Allemagne par des bombardements massifs dont les plus intenses et les plus meurtriers se sont déroulés les deux derniers mois de la guerre contre l’Allemagne, lorsque les Alliés ont choisi de faire traîner un peu la guerre contre Hitler. En effet, à ce stade, ils craignaient plutôt de ne pas pouvoir maîtriser les sentiments populaires à la fin de la guerre et ne voulaient surtout pas d’un sentiment populaire massif anti-impérialiste qui risquait de se tourner non seulement contre le fascisme mais contre le capitalisme.

Pour éviter une vague révolutionnaire à la fin de la guerre mondiale, il fallait écraser par avance le prolétariat. Il ne s’agissait pas de casser un potentiel industriel ou militaire, mais de détruire une classe dangereuse et d’annihiler toute réaction de sa part. Il s’agissait de détruire la population civile de quartiers pauvres capables de devenir des centres de la révolte. « Une des plus fortes et des plus tragiques illustrations de cette théorie fut la destruction de Dresde le 13 février 1945. Il n’y avait à Dresde aucune usine comparable à celles d’Essen ou de Hambourg, son importance stratégique était à peu près nulle, sa population était alourdie de milliers de prisonniers de guerre et de réfugiés de l’Est : aux 630 000 résidents permanents s’ajoutaient 26 620 prisonniers de guerre et plus de 500 000 réfugiés. (…) La destruction de Dresde par des bombes incendiaires causa ainsi plus de morts que ne devait en causer les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki. Selon l’analyse effectuée par l’United States Strategic Bombing Survey, le bombardement stratégique de 61 villes allemandes de 100 000 habitants ou plus, sur lesquelles furent jetées 500 000 tonnes de bombes (dont 80% par des bombardements britanniques de nuit) se montra efficace. 3 600 000 habitations (70% du total) furent détruites, 500 000 civils furent tués, 7 500 000 sinistrés. Il n’est pas possible de préciser le nombre des tués au cours des bombardements des villes et celui des tués au cours des bombardements des autres objectifs mais il est sûr que l’effet sur la production industrielle fut faible. (…) Les bombardements stratégiques n’ont pas provoqué la défaite de l’Allemagne. "

Extraits de « 1945, la mémoire du siècle » de Claude Delmas

Cela commence en 1943.

En mars 1943, l’usine Renault de Boulogne-Billancourt (Paris) est touchée et l’on dénombre 620 morts et 1 500 blessés, le même mois c’est autour de Rennes (472 morts) Rouen et Sotteville (200 morts). Les usines du Creusot et Sochaux (15 juillet : 94 morts) mais aussi Nantes (16 septembre : 712 morts). La banlieue parisienne n’est pas épargnée : Colombes et Nanterre (9 septembre : 94 morts), Ivry, Bois-Colombes, Courbevoie et Asnières (15 septembre et 31 décembre : 563 morts).

Les bombardements de 1944

Ils sont massifs, touchent l’essentiel des grandes villes et n’ont aucun objectif stratégique, ni politique, mais social : ni les usines, ni les noeuds ferroviaires, ni les casernes, ni les centres politiques les quartiers populaires de villes. De nombreuses villes, surtout s’il s’agit de ports, sont littéralement détruites comme Caen, Saint-Lô, Vire, Saint-Malo, Brest, Le Havre, Lorient, Saint-Nazaire tandis que d’autres, comme Nantes, Rennes ou Rouen, sont sévèrement touchées.

Au départ les Alliés considèrent que la France est une puissance vaincue puisque la bourgeoisie française, son chef Pétain et son Etat ont choisi le camp de l’Allemagne. Du coup, ce qui était programmé au départ dans les négociations entre dirigeants anglais et américains était une occupation militaire. Le pays a été bombardé comme les autres pays vaincus et ce sont les travailleurs qui en sont les premières victimes. Ce n’est pas à cause d’erreur de tir, comme la population le disait souvent. Il s’agit d’écraser les travailleurs qui risquent de se révolter.

« Calais, Boulogne, Dieppe, Rouen, Le Havre, Cherbourg, Nantes, Marseille, Toulon, écrasés par les bombardements britanniques et américains » De Gaulle dans « Mémoire de guerre »

Les bombardements anglo-saxons, qui ont fait entre 80.000 et 100.000 victimes, ont été particulièrement meurtriers dans le printemps de 1944. Ils frappent les ports (Nantes, Saint Nazaire, Brest, Le Havre, etc… ), mais aussi des cités du Nord de la France ( Rouen, Orléans, Paris .. ), puis du Sud ( Lyon notamment ). Ils visent les quartiers et particulièrement les cités ouvrières.

Du 7 au 12 mars 1944, bombardements aériens alliés sur Le Mans, Chartres et Tours. Le 21 avril, bombardement de Paris. Du 26 au 31 mai : Bombardements aériens alliés sur de nombreuses villes françaises. Certaines villes sont bombardées plusieurs fois comme Givors (Environ 220 Morts le 1er juin 1940, 25 mai, 6 août, 12 août, et 23 août). Civils fusillés ou tués (bombardements, etc.) : 150.000.

« Le bombardement du 23 mai à Argenteuil n’a atteint que les quartiers d’habitation »

Quelques témoignages sur le bombardement allié :

« Le Portel est l’une des rares villes françaises où la Libération n’est jamais fêtée. En Septembre 1944, les armées alliées sont passées à travers cette cité sans libérer de population car la ville était rasée, ses habitants étaient évacués et dispersés. En effet, les 8 et 9 Septembre 1943, des bombardements successifs d’avions en provenance d’Angleterre avaient effectué des destructions. Les raisons officielles ou officieuses de cet acte ont été recherchées sans que la vérité soit découverte Nous ne nous expliquons pas ces bombardements. Personne en Angleterre ne les revendique. La seule raison parfois avancée est la manoeuvre de diversion à l’occasion d’une tentative de débarquement en Italie du Sud. »

« Bombardement de Nice

« Cette opération entrait dans le cadre du Transportation Plan, plan d’attaque des voies de communication, destiné à préparer le débarquement en Normandie, arrêté le 25 mars 1944. Il s’agissait de détruire les infrastructures de chemin de fer, notamment les gares de triage, afin d’empêcher les Allemands d’acheminer des troupes et du matériel vers l’ouest de la France. La méthode était celle des Américains : bombarder de jour, en volant à haute altitude, pour éviter la DCA, cette méthode étant jugée plus précise que celle des Britanniques, qui consistait à bombarder de nuit. Entre 6 et 7 heures du matin, environ 900 avions américains de la 15th USAAF partirent de trois aérodromes de la région de Foggia, dans le sud de l’Italie : San Giovanni, Giulia et Stornara. Les bombardements eurent lieu entre 10 et 11 heures du matin, par un ciel clair. Les objectifs militaires furent fortement touchés, mais l’imprécision du bombardement à haute altitude fit de nombreuses victimes civiles. Les avions rentrèrent à leur base, avec très peu de pertes, entre 14 et 15 heures. Une centaine de bombardiers B24 Liberator de l’US Air Force, ayant décollé des aérodromes des Pouilles, attaquent en plusieurs vagues, entre 10h25 et 10h40, les objectifs considérés comme stratégiques (gare de marchandises Saint Roch, établissements Michel travaillant pour l’effort de guerre allemand, pont du Var), semant la destruction et la panique. La première vague détruisit la rotonde de la gare et plusieurs dizaines de wagons de la SNCF : la seconde bouleversa la gare et toucha aussi les Abattoirs, la route de Turin et la rue de la République ; la troisième, gênée par les fumées, confondit le vélodrome de Pasteur avec la rotonde, lâchant ses bombes du lit du Paillon au pied de Cimiez ; la quatrième attaqua le pont-rail du Var au moment où s’engage un train de voyageurs. Le bilan est très lourd : 384 tués et disparus, 480 blessés, 5 600 sinistrés, 438 immeubles détruits ou endommagés (dont les Abattoirs et le dépôt TNL), 5 locomotives et 160 wagons détruits, 50 % des voies de la gare de marchandises hors d’usage. Les obsèques solennelles de 208 victimes eurent lieu le dimanche 28 mai devant l’église du Vœu. Des plaques évoquent le souvenir de ce drame, demeuré vivace au sein de la mémoire collective des Niçois, se trouvent au dépôt SNCF-Saint Roch, avenue Denis Séméria, place de la Brigue, à l’école Jean Macé et au monument aux morts de Riquier. C’est au pied de ces monuments que nous déposons chaque année au petit matin (à partir de 7h 45, ce qui est très tôt pour une cérémonie officielle) des gerbes en mémoire de ces victimes. » Patrick Allemand

"Un été sous les bombes"

de Evelyne Py :

"Terribles ont été ces derniers mois de l’Occupation où la peur des avions alliés s’est mêlée à la joie de voir approcher enfin l’heure de la Libération. Comme au Havre ou à Rouen, comme à Nantes ou à Avignon, les bombardements de l’été 1944 sur la région lyonnaise ont laissé dans les mémoires des traces encore vives, des souffrances teintées d’incompréhension et de rancœur devant les destructions et le sang versé. Autant de sentiments contradictoires qui ont besoin de recul et d’une approche dépassionnée pour que puisse se démêler l’écheveau des témoignages et des archives. Les bombes, pour libératrices qu’elles fussent, ont engendré le deuil et, de fausses alertes en alertes absentes, de cibles manquées en objectifs mal perçus, la douleur s’est muée souvent en colère dirigée, selon les cas, contre les aviateurs alliés ou les autorités. Y avait-il une alternative entre les actions terrestres de la Résistance et les raids aériens alliés ? La rigueur de l’histoire tord parfois le cou à quelques idées durablement enracinées dans la mémoire. Cet ouvrage, qui ne se limite pas à une simple évocation des bombardements sur le noeud ferroviaire de Givors, Grigny et Chasse, est le fruit d’un travail de plusieurs années, méticuleux et sans concession, ne cédant à aucune idée préconçue, mais où les hommes restent au centre des préoccupations. La même opération militaire a touché d’autres villes. Chambéry : 200 morts/300 blessés/300 sans abris Grenoble : nb de victimes indéterminé Lyon : 1000 morts Saint Etienne : 1000 mort dont une école primaire… »

Eh non ! Ce n’est pas une réflexion dépassionnée qui va éclaircir ce que faisaient les grandes puissances à la fin de la guerre. C’est une politique révolutionnaire car il faut comprendre ces grandes puissances "démocratiques" comme tout aussi hostiles au risque révolutionnaire que représentait le prolétariat des pays vaincus que l’était le fascisme...

Bombardements alliés anglo-américain ! Pourquoi cibler les travailleurs ?

« Les difficultés avec lesquelles [les ouvriers français] mènent leurs existences malheureuses sont bien connues et ont toujours été reconnues. Attaquer les zones dans lesquelles des ouvriers vivant sous la domination de l’Allemagne exécutent leur tâche est déplaisant. Personne ne réalise cela mieux que les équipages du Bomber Command. Qu’ils effectuent leur mission sans faille est la preuve de leur sens élevé du devoir, même si ce devoir peut entraîner la mort ou la souffrance de citoyens de puissances amies mais esclaves », peut-on lire dans le rapport du Bomber Command sur le raid du 3 mars (Air Ministry, 1942 : 38-39). À la différence des victimes allemandes, les victimes civiles françaises étaient déplorées et le caractère meurtrier des attaques devait être justifié. Mais, loin d’être simplement considérées comme des dégâts accidentels, ces victimes ont été intégrées à la rhétorique de légitimation des raids aériens. L’objectif de telles attaques était certes de détruire une cible précise, mais aussi de créer un effet psychologique délicat à catégoriser.

Une série de discussions entre Archibald Sinclair et Winston Churchill renseigne sur l’impact psychologique attendu des attaques sur l’industrie française, attente qui, outre l’importance de l’usine Renault, explique en partie le choix de bombarder Paris. « L’effet psychologique d’une attaque serait plus important si celle-ci était dirigée contre des usines situées dans une zone densément peuplée, où la destruction pouvait être vue par un grand nombre de personnes »9. Il s’agissait ainsi d’attaquer des zones habitées pour frapper les esprits tout en minimisant le nombre de victimes civiles. Quelle était alors la nature de cet effet attendu ?

Au début du mois de janvier, au moment où le Cabinet de guerre décidait de considérer officiellement la possibilité de bombarder des cibles industrielles françaises et se déclarait « fortement en faveur de cette solution », il précisait que « notre échec à bombarder ces usines est considéré comme un signe de faiblesse [et que] le moral de ceux qui en France attendent une victoire alliée sera renforcé par une telle action, même si elle provoquera des victimes parmi la population civile. »

Le principal objectif « psychologique » du bombardement était donc à l’évidence de rappeler aux Français que les Britanniques étaient toujours capables de se battre.

Au début du mois de décembre 1941, selon un document du Foreign Office, « de nombreux rapports reçus de sources secrètes [indiquaient] que la population de la France occupée accueillerait avec bienveillance l’intensification des bombardements d’objectifs militaires », notamment une source qui mentionnait le 7 novembre le fait que « globalement, la population se réjouirait du bombardement de cibles en France dont la destruction entraverait l’effort de guerre allemand. » Cette source précisait qu’à Paris, « les ouvriers des banlieues industrielles, pour la plupart communistes, étaient très déçus que [les Britanniques] n’aient pas encore bombardé les usines qui y travaillent pour les Allemands : de telles attaques seraient accueillies comme des preuves que [les Britanniques] aidaient la Russie non seulement en paroles mais aussi en actes ». Et une autre source faisait état du « désir répandu d’une attaque aérienne à Paris, même si celle-ci devait provoquer des victimes civiles. » Enfin, d’autres sources évoquaient le fait que « l’absence d’attaques aériennes britanniques entraînait une baisse du moral dans la zone occupée et faisait naître des doutes concernant [la] puissance aérienne [britannique]. » Des rumeurs commençaient même à circuler sur le fait que les Britanniques ne bombardaient pas certaines usines parce qu’ils y détenaient des parts. Tout concourait donc à souligner l’importance d’un bombardement sur la France occupée, non seulement pour entraver l’effort de guerre allemand mais aussi et surtout dans sa dimension symbolique, comme signe du fait que les Britanniques n’avaient pas abandonné les Français et allaient continuer à se battre. Une grande partie de la population française semblait même appeler de ces vœux une telle attaque. Un bombardement pourrait donc agir comme un encouragement à l’égard de « ceux des Français qui risquaient leurs vies chaque jour par des sabotages » – il s’agissait explicitement de ne pas désespérer Billancourt… Au contraire des civils allemands, considérés comme des ennemis à abattre, les Français demeuraient des alliés potentiels. Dans cette perspective, attaquer les zones industrielles françaises constituait une opération à double-tranchant, qui pouvait encourager ceux qui étaient favorables à la cause britannique, mais risquait aussi d’attiser la haine de ceux qui perdraient des amis ou des parents dans l’attaque, et plus généralement de ceux qui étaient sensibles à la propagande de l’Allemagne ou de Vichy. Ainsi, le bombardement était un moyen – le seul viable à ce moment du conflit – d’affaiblir l’Allemagne, mais c’était aussi une manière de s’adresser au peuple français.

Au moment où ces arguments étaient exprimés, d’autres voix se faisaient cependant entendre. De son côté, en janvier, le Comité des Chefs d’État-Major britannique rappelait que « notre objectif principal est de bombarder l’Allemagne, et par conséquent de démoraliser les Allemands » [« lower German morale »]. Il ajoutait : « Il n’est pas évident que bombarder les usines françaises et remonter le moral des Français [« raising French morale »] constitue une diversion judicieuse. » Un des responsables de la RAF répondit alors que « l’objectif de telles opérations était d’empêcher les ouvriers français de participer à l’effort de guerre allemand », et non de « remonter le moral des Français ».

Ainsi, le 5 février, au moment où le Cabinet de guerre avisait le Bomber Command de la décision prise de bombarder les usines françaises connues pour participer à la production de guerre allemande, l’objectif déclaré était « non seulement leur destruction » mais aussi de « décourager les ouvriers français de contribuer à l’effort de guerre allemand et de démontrer au peuple français la puissance offensive de notre force de bombardement. » La « destruction totale » des usines était présentée comme « une indication du destin qui attend ces industries situées en territoire occupé qui continuent à travailler pour l’ennemi » – et qui seraient alors châtiées… Il était cependant précisé que l’attaque se devait de détruire la cible choisie, car la mort inévitable de nombreux civils français risquait de remettre en cause le « prestige » des Britanniques parmi la population française, et la « bienveillance » dont ils bénéficiaient.

On voit ici poindre l’idée d’un modèle de bombardement proche de celui qui allait gouverner les opérations massives menées contre l’Allemagne ; un modèle qui prend la forme d’une menace ou d’un avertissement envers les ouvriers français travaillant, même malgré eux, pour le compte de l’ennemi. Il ne s’agissait plus seulement de ralentir ou de détruire la production allemande, mais aussi d’intimer aux Français, par la terreur, d’arrêter toute forme de collaboration militaire et industrielle. On rejoint ici encore la conception d’un bombardement « moral » ou « psychologique » qui, même si elle n’était pas censée s’appliquer officiellement à la France, était incontestablement celle de certains stratèges britanniques. Quoi qu’il en soit, on savait, en allant bombarder Renault, qu’il y aurait des victimes françaises et, même si l’on pouvait le déplorer comme tout ce qui relève du dommage collatéral, on s’accommodait de cette idée.

Les hommes chargés d’élaborer la politique militaire britannique ont donc exprimé des motivations contradictoires au moment de justifier les attaques aériennes sur le territoire français. Apparaît ici toute l’ambiguïté qui préside dès son origine au bombardement de la France occupée. Se fait jour un consensus autour de la décision de bombarder les villes françaises, mais sans accord précis sur la signification à donner à ces bombardements : s’agissait-il de « punir » les ouvriers français travaillant pour l’Allemagne, et de les en empêcher – dans la perspective d’une « menace », sinon d’un « châtiment » ? Ou bien était-il question d’encourager les Français, de leur montrer que la lutte n’était pas finie ? Probablement un peu des deux, et de toutes façons l’effet produit par de telles attaques ne pouvait se réduire à l’intention des stratèges et au sens qu’ils leur donnaient. Qu’il se soit agi d’« encourager » ou de « décourager » les Français, ces contorsions rhétoriques (et bientôt diplomatiques) ne doivent pas masquer qu’il était surtout question d’agir, de faire quelque chose, de se rappeler au souvenir des populations de l’Europe occupée. Au point de vue tant géographique (la situation du pays, entre l’Angleterre et l’Allemagne, en faisait une cible majeure) que technique (les avions britanniques n’avaient pas encore les moyens de bombarder massivement le territoire allemand), le bombardement de la France s’était finalement imposé aux Alliés comme le seul moyen de faire acte de guerre.

Bombardement de l’Allemagne

Les massacres de la population allemande a anéanti « 80 pourcent de toutes les villes allemandes comptant plus de 100 000 habitants ». Les attaques aériennes alliées déversèrent, sur ces populations civiles, « 40 000 tonnes de bombes en 1942, 120 000 tonnes en 1943, 650 000 tonnes en 1944 et, dans les quatre derniers mois de la guerre en 1945, de nouveau 500 000 tonnes », dixit le Welt du 11.2.1995.

Winston Churchill : « Je ne vous demande pas de faire des propositions sur comment on peut détruire les objectifs vitaux pour la guerre dans la région de Dresde, je veux qu’on me donne les moyens de griller les 600 000 réfugiés venant de Breslau qui se trouvent à Dresde. » (cité par David Irving)

Au lendemain des bombardements, Churchill envoyait ses avions rase-mottes faucher les femmes et enfants survivants qui fuyaient sur les berges de l’Elbe.

« S’il le faut, nous espérons que chaque maison pourra être détruite dans chaque ville allemande. »

« Vous devez comprendre que cette guerre n’est pas dirigée contre Hitler ni contre le national-socialisme, mais contre la force du peuple allemand, que nous voulons briser à tout jamais. Peu importe qu’elle soit dans les mains d’Hitler ou d’un prêtre jésuite ! », propos de Churchill rapportés par Emrys Hugues.

Les principales villes martyres sont : Kiel, Lübeck, Neumünster, Stralsund, Bremerhaven, Emden, Wilhelmshaven, Hambourg, Neubrandenburg, Neustrelitz, Prenzlau, Brême, Hanovre, Rheine, Osnabrück, Hildesheim, Braunschweig, Magdebourg, Berlin, Potsdam, Francfort-sur-l’Oder, Bocholt, Munster, Wesel, Dortmund, Hamm, Soest, Krefeld, Mönchengladbach, Düsseldorf, Aix-la-Chapelle, Düren, Clèves, Emmerich, Bonn, Cologne, Siegen, Coblence, Trêve, Bingen, Bad Kreuznach, Mayence, Worms, Kaiserslautern, Pirmasens, Karlsruhe, Pforzheim, Stuttgart, Fribourg, Friedrichshafen, Ulm, Munich, Augsbourg, Straubing, Heilbronn, Nuremberg, Ingolstadt, Bayreuth, Mannheim, Ludwigshafen, Darmstadt, Offenbach, Hanau, Francfort, Gießen, Schweinfurt, Wurtzbourg, Gießen, Kassel, Nordhausen, Mersebourg, Leipzig, Chemnitz, Dresde, Eilenburg, Halberstadt, Gelsenkirchen, Oberhausen, Witten, Essen, Duisbourg, Hagen, Wuppertal, Solingen, Neuß, Remscheid, Brilon, Aschaffenbourg, Swinemünde.

Bombardement de la France

La France − et la Normandie en particulier − a également subi la stratégie des bombardements intensifs meurtrière pour les populations civiles et destructrice du patrimoine architectural et artistique. Stratégie mise en œuvre dès 1942.

Avec environ 75 000 victimes – dont 50 000 pour la seule Normandie – et 550 000 tonnes de bombes déversées (soit 20 % des bombardements alliés), la France a été, après l’Allemagne, le deuxième pays le plus touché par les bombardements alliés de 1940 à 1945 sur le Front de l’Ouest. C’est donc une France en partie détruite par leur aviation que les Alliés vont libérer.

La France vaincue est occupée par les armées allemandes qui mettent la main sur les points stratégiques, usines, centrales électriques, centres administratifs, réseaux ferroviaires, nœuds de communication et bases navales qui deviennent alors des objectifs des bombardements alliés.

Les ports comme Lorient, Brest, Saint-Nazaire ou Le Havre, qui abritent des bases des sous-marins allemands utilisés dans la Bataille de l’Atlantique, constituent les premières cibles. L’objectif est non seulement de détruire ces bases, mais aussi la ville pour les isoler.

Puis sont visées des usines travaillant pour l’armée allemande comme les usines Renault de Boulogne-Billancourt, bombardées en mars 1942, puis en avril 1943. Les gares de triage deviennent également des objectifs cruciaux pour les Alliés qui cherchent à empêcher les Allemands d’utiliser le réseau ferroviaire pour leurs transports de troupes. 350 missions de bombardements auront lieu visant des objectifs sur le sol français de 1942 à 1943.

Les quartiers ou villes aux alentours des objectifs ne sont pas épargnés. Ainsi lors du bombardement de Boulogne Billancourt, Le Vésinet situé à 10 km est touché, le centre historique de Rouen est détruit lors de l’attaque visant la gare de Sotteville-lès-Rouen.

La préparation des débarquements (Normandie et Provence) va provoquer une intensification considérable des bombardements visant les gares de triage, les nœuds routiers sur presque tout le territoire français. Ainsi Saint-Étienne, Nantes, Marseille, Cambrai, Tours, Lisieux, Lille, Nîmes, etc. vont subir les bombardements alliés provoquant de nombreux morts civils et la destruction de quartiers entiers.

La Normandie, en particulier, va connaître le sort des villes allemandes, avant le débarquement et pendant la bataille de Normandie entre le printemps et la fin de l’été 1944. Elle a été la région française le plus durement éprouvée par la Seconde Guerre mondiale. Caen, Saint-Lô, Le Havre sont des champs de ruines. De nombreux villages ont été rasés.

Caen est la cible des bombardements alliés à partir de 1942, en raison de la présence de l’usine de la Société métallurgique de Normandie. Les premiers grands bombardements commencent sur Caen à partir du mois de mars 1944, s’intensifiant à mesure que la date du débarquement approche.

Les centres-villes historiques ont été dévastés. Ils ont détruit 96 % de Tilly-la-Campagne (Calvados), 95 % de Vire (Calvados), 88 % de Villers-Bocage (Calvados), 82 % du Havre (Seine-Maritime), 77 % de Saint-Lô (Manche), 76 % de Falaise (Calvados), 75 % de Lisieux (Calvados), 75 % de Caen (Calvados) et ses trésors romans, une grande partie de Rouen et d’Évreux. Le bourg d’Aunay-sur-Odon a été entièrement rasé et Évrecy, détruit à 86 %, perd un tiers de ses habitants.

Dans le cadre de l’opération Fortitude consistant à faire croire que le Nord sera la zone de débarquement, de nombreux bombardements touchent cette région et des villes sans importance militaire comme Le Portel dans le Pas-de-Calais sont écrasées sous les bombes faisant plus de 500 morts.

Focus sur quelques villes normandes. A Rouen, les bombardements des 19 avril 1944 (900 morts), 30 mai 1944 au 9 juin 1944 (1 600 morts) et 24 juin 1944 ont fait 3 500 morts, dont aucun Allemand, 30 000 sans-abris et 9 500 immeubles détruits. Celui d’Evreux, le 13 juin 1944, détruisit tout le centre-ville ancien. Celui de Caen, perpétré pendant soixant-dix-huit jours d’affilée en juin 1944, a anéanti plus de 75 % de la ville. Le bombardement du Havre, le 5 septembre 1944, est emblématique de la barbarie anglo-américaine : le colonel Bruckhart Wildermuth, commandant allemand d’une garnison assiégée depuis douze jours, avait demandé que soit évacuée toute la population civile de la ville, mais les Britanniques ont refusé. Il a fait rassembler les 40 000 civils dans le centre historique du Havre, et garanti aux Alliés qu’il n’y aurait pas de soldats dans cette zone, ses troupes étant stationnées sur les hauteurs de la ville et à la périphérie. Ce qui n’empêcha pas l’aviation britannique de bombarder la ville pendant cinq jours consécutifs, en opérant quelque 2 000 sorties de 500 bombardiers qui ont largué 5 000 tonnes de bombes explosives et 200 000 bombes au phosphore !

Les traumatismes ont été grands chez les Normands. Le général Dietrich von Choltitz, commandant du 84e corps allemand en Normandie, qualifia la bataille d’« immense bain de sang ».

Paris, Marseille, Brest, Caen, Le Havre : les travailleurs et les populations civiles bombardées !!!

Vidéos :

Septembre 1944, le bombardement de Paris

Messages

1. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 17 novembre 2010, 21:44, par Robert Paris

Les services compétents estiment à 1500 environ le nombre de bombes incendiaires et explosives […] qui furent lancées sur Lyon ce jour-là.

Ce bombardement comportait 2 secteurs distincts :

1° Un certain nombre d’appareils commençait d’opérer au Sud de Lyon : Vénissieux, Moulin-à-Vent, et continuait en direction du Sud-Ouest, pour s’arrêter à Perrache.

2° Les autres appareils opéraient à l’Ouest de Lyon : Vaise et communes limitrophes.

La superficie du terrain bombardé dans le 1er secteur qui comprenait une partie de Vénissieux Nord-Ouest, les 2e et 7e arrondissements, était de l’ordre de 7 km2. Celle du 2e secteur comprenant le 5e arrondissement et le versant Ouest du 4e, représentait 2 km2.

QUARTIERS

1er secteur : Moulin-à-Vent. La Mouche-Gerland. Cimetière Jean-Macé. Tous les quartiers de l’avenue Berthelot sur une longueur de 3 à 4 km en partant du Sud-Est, direction Perrache Nord-Ouest étaient sérieusement touché sur une largeur de 3 à 400 mètres à droite et à gauche. Nombreux immeubles totalement détruits, un plus grand nombre rendus inhabitables.

2e secteur : presque tous les quartiers de l’agglomération de Vaise étaient plus ou moins sérieusement atteints.

1er et 2e secteurs : De nombreux établissements publics et industriels importants étaient touchés. Trois établissements du quartier de la Croix-Rousse, proche du 2e secteur (quai de Serin) eurent également à souffrir du bombardement. D’autres part quelques bombes tombèrent sur des immeubles du quartier de la Croix-Rousse, versant Ouest, face à Vaise.

Devant l’importance du sinistre incendie, les sapeurs-pompiers de la ville et ceux de Défense Passive de l’Air […] durent faire appel aux sapeurs-pompiers permanents et aux corps de sapeurs-pompiers des villes ou communes de la région lyonnaise.

Un total de 840 sapeurs a, dès le début, jour et nuit, combattu et maîtrisé 90 incendies ou foyers importants […]. Au cours de ces diverses opérations, 13 sapeurs furent blessés, 2 du bataillon de Défense Passive de l’Air devaient trouver une mort glorieuse […]. Les victimes du bombardement du 26 mai furent nombreuses : cette journée dantesque nous coûta 1846 victimes [717 morts et 1129 blessés]« .

1. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 15 juin 2011, 15:49, par CORTIAL

26 MAI 1944 ? St etienne bombardé par les ALLIERS, destructeur ...

de vies civiles,

J’avais pas 6 ans, ils mon tuer ma mere et mon frére, ma soeur

esr restée enterrée dans les decombres 26 heures à leurs coté.

COMMENT OUBLIER !

Quand Jacques CHIRAC A REFUSE DE PARTICIPER A LA GUERRE D’IRAC ,

Les médiats Americains ont dit << la France est un vieux Pays,

SANS MEMOIRES >> mes tripes ont faient trois tours dans mon ventre !

2. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 15 juin 2011, 22:31, par Robert Paris

Leurs guerres, ils les ont toujours fait soi disant pour libérer les peuples et c’était toujours pour les tuer... Moi aussi, qui suis né après, j’ai ces images au coeur. J’ai vu les quartiers de ma naissance avec les maisons bombardées à Asnières, Colombes et Bois-Colombes. Et je me souviens de l’ordre aux aviateurs anglais : nous avons bien dit de viser les maisons civiles. il s’agissait de terroriser la population pour éviter les révoltes de l’après guerre en pays vaincu contrairement à la première guerre mondiale...

3. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 30 juillet 2019, 18:07

Réponse tardive et sans doute sans destinataire : je compatis à votre douleur (et je découvre avec colère l’étendue des dégâts causés par les bombardements alliés, dont Hiroshima et Nagasaki.)

4. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 4 août 2019, 14:11, par Robert Paris

Douleur certes ! Mais encore faut-il une explication historique ne serait-ce que pour éviter de recommencer et de subir à nouveau !!!

2. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 29 décembre 2010, 20:55

Une guerre a été gagnée. Mais est-on tellement sûr que Hitler ait perdu la sienne ?

Georges Henein

Prestige de la terreur

17 août 1945

1. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 24 janvier 2011, 16:02, par Vivien DURIEUX

La seconde guerre mondiale est un crime contre l’humanité, de LA COSA NOSTRA, MAFIA de CHICAGO, toujours Maitre du monde .

Adolf Jacob HITLER-MEYER-ROTHSCHILD, n’a été qu’un guignol de la MAFIA, comme Oussama BEN LADEN, contre l’empire Soviétique, mort le 13.12.01 avec tout AL KAÏDA à TORA BORA.

2. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 16 avril 2015, 22:56, par Haaa

Vous êtes complètement délirant, mon pauvre vieux, soignez-vous.

3. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 17 avril 2015, 08:00, par Robert Paris

Mis à part le fait que "délirant" n’est pas une critique explicite, je vous ferai remarquer que vous n’allez pas nier ce bombardement des civils que les puissances qui bombardaient n’ont pas nié et que vous n’avancez aucune autre interprétation.

4. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 13 août 2015, 06:45, par bosondehiggs

vous avez besoin d’une sacrée dose de pilule antipropagandusamericanus ....comme son nom l’indique à se mettre dans le trou du cul ; le 6 juin 1944 les yankees sont venus en territoire occupé et l’occupèrent au même titre que les nazis de berlin , savez pourquoi ? ils étaient les nazis de washington venu sauver ce qui restait du nazisme et de leurs investissements dans l’effort de guerre payé par wall street banquiers americano-juifs et la clique les grands patrons qui avaient voulu la prise du pouvoir de Hitler à Berlin bien avant 1933 FORD QUI CONSTRUISIT PReS DE 250 000 Véhicules Militaires POUR LA WEHRMACHT itt qui fournit les système de communication des guerres éclairs de hitler et texaco les carburants ( l’armée française fut battu par les multinationale ITT Ford et Texaco en juin 40 ) LES ARMEES AMERICAINES , EN PLUS DES BOMBARDEMENTS DE CIVILS Français , Violèrent DES MILLIERS DE Françaises ET saccagèrent des Villes comme Reims :il suffit de lire les archives de la ville de Reims où fut signé un traité de capitulation allemande (les rémois étaient tellement excédés qui regrettaient l’occupation allemande et la préféraient à l’occupation yankee : car ce que les médias et livres d’histoire car tous atlantistes que le débarquement préparait les yankees à occuper le pays avec des billets de banques américains( amgot ) ( :ils eurent une tache plus urgente : récupérer des milliers de nazis de Berlin , en évitant la bataille de Berlin qu’ils n’ont pas faite , pour les blanchir à Washington (opération paperclip) et occuper les administrations yankees (GEHLEN VON BRAUN ET PROBABLEMENT GESTAPO MÜLLER ainsi que des milliers d’autres ) pour transférer les bureaux du nazisme de Berlin à Washington , dès juin 45 sous la direction du nazi harry truman , membre du KKK ?qui commettra en aout 45 le s crimes contre l’humanité :HIROSHIMA NAGASAKI par simple racisme contre les japonais et les jaunes ( ce racisme truman l’avait exprimé et l’histoire en a conservé la mémore ....pas besoin de mentir dans les médias, il suffit pour connaitre l’HISTOIRE de la LIRE , ce que vous ne faites probablement pas vu votre réaction de guignol désinformé)

5. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 15 août 2015, 11:50, par Robert Paris

Savez-vous commenter sans insulter ?!!!

6. Le bombardement "allié" de l’impérjeialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 2 octobre 2016, 17:10, par Charvet Gérard

« »je reviens en 1943 au second bombardement du creusot. Mon pére était hospitalisé en chirurgie pour une hernie. Par manque de place , la veille du bombardement, il fut transféré en service de médecine. Chance pour lui c’est le pavillon

chirurgie qui fut touché.....Par ailleurs à l’époque mes grands parents résidaient à Saint Berain sur Dheune distante du

Creusot de au moins 12 Km ; plusieurs bombes tombérent sur le village détruisant notamment le clocher. Sans doute une

cible stratégique........

{{}}

7. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 2 octobre 2016, 17:34, par Charvet Gérard

Plutot d’accord sur le fond mais est tu sur que ce soit la Cosa Nostra le "Patron ". Je verrais plutot un coctail " Wall street "

City et club de Davos. Ta réflexion est bonne ; il ne reste plus qu’à les identifier ;{{}}

3. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 11 avril 2011, 05:26, par Jean Baptiste

Le vendredi 26 mai 1944, bombardement de Saint Etienne, site hautement stratégique.

" La Manu ", où les Résistants de 45 bossaient pour le 3e Reich ( fallait casser la croûte ) pas touchée, la gare de Châteaucreux non plus, mais l’Eglise Saint François, l’Ecole publique de Tardy, le Quartier populaire de Soleil écrasés par les bombes larguées à haute altitude par crainte de la FLAK ( à juste titre )

Combien de morts civils par les " Libérateurs " ?

Plus que par l’occupant ?

Cette aviation d’élite devait intervenir à Dien Bien Phu, elle avait du oublier.

Les Ricains voulaient en Indo enseigner aux Français à faire la guerre, quelques années plus tard, après des massacres calamiteux de Populations Civiles, se retirant lamentablement, ils avaient appris.

Mal, si l’on considère leurs résultats sur les Thèatres d’Opérations Extérieures : Irak. Afghanistan. Par contre en Serbie plein but ( contre des Civils )

Heureusement, pour le Cinoche il y a Hollywood, et là ils sont champions, pas vrai Barack ?

4. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 11 avril 2011, 05:31, par Jean Baptiste

Le vendredi 26 mai 1944, bombardement de Saint Etienne, site hautement stratégique.

" La Manu ", où les Résistants de 45 bossaient pour le 3e Reich ( fallait casser la croûte ) pas touchée, la gare de Châteaucreux non plus, mais l’Eglise Saint François, l’Ecole publique de Tardy, le Quartier populaire de Soleil écrasés par les bombes larguées à haute altitude par crainte de la FLAK ( à juste titre )

Combien de morts civils par les " Libérateurs " ?

Plus que par l’occupant ?

Cette aviation d’élite devait intervenir à Dien Bien Phu, elle avait du oublier.

Les Ricains voulaient en Indo enseigner aux Français à faire la guerre, quelques années plus tard, après des massacres calamiteux de Populations Civiles, se retirant lamentablement, ils avaient appris.

Mal, si l’on considère leurs résultats sur les Thèatres d’Opérations Extérieures : Irak. Afghanistan. Par contre en Serbie plein but ( contre des Civils )

Un gosse Stéphanois de 10 ans en 1944.

Heureusement, pour le Cinoche il y a Hollywood, et là ils sont champions, pas vrai Barack ?

5. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 16 juin 2013, 10:54, par véritéoblige

Je dois constater que le seul fait marquant de la 2ème guerre mondial avec lequel on bombarde les français en permanence s’appelle

l’holocauste !

Il semblerait donc que tout le reste n’est que du pipeau.

Ne serait-il pas sain de se pencher sur ce déni de réalité ?

6. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 9 septembre 2013, 10:54, par Pierre Gaillard

L’auteur de cette histoire sur le soi-disant "impérialisme anglo-américain" n’a pas compris que Staline (et le stalinisme) sont morts en 1953.

La "révolution" communiste ? Mais elle a conduit aux purges staliniennes de 1936, au Goulag, à la "Révolution culturelle " de Mao, et à Pol Pot !

Cette prétendue volonté des aviations alliées de terroriser volontairement les "travailleurs" et les "travailleuses" (comme disait quelqu’un) est totalement stupide.

On a bien raison de dire qu’Internet contient tout et, malheureusement : n’importe quoi !

1. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 26 avril 2014, 13:23, par nando

bien qu’à l’opposé de la vision communiste de l’auteur ;je sais avec évidence que les alliés ont leurs crimes contre l’humanité.Le fait est qu’après cette terrible libération de l’Europe,ils furent épouvantés des résultats au sol eux-memes. Aucune excuse n’est valable historiquement pour ces millions de morts civils et ces sadiques destructions de trésors historiques et artistiques..c’est bien la peine aujourd’hui de faire des classements de leurs VESTIGES par l’unesco.

Né 3 mois après la libération,mon enfance a vu le centre en ruines de ma ville natale et bien des séquelles dont je ne fus pas indemne moi-meme. L’Amérique ,ou j’ai vécu plusieurs années et dont j’aime énormément la population est détestable en politique internationale,et extremement dangereuse par ignorance et idéologie simpliste

2. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 26 avril 2014, 15:21, par Robert Paris

Certes aucune excuse n’est valable mais ces crimes ne sont pas dus à l’ignorance et à l’aveuglement. Au contraire à la parfaite conscience par les classes dirigeantes des risques sociaux et politiques que représentaient les peuples des nations vaincues à l’après-guerre : une expérience tirée de la fin de la première guerre mondiale. Ils ont préféré tuer préventivement et aussi écraser le moral...

3. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 9 décembre 2018, 09:17, par CASS.

des aviations alliées de terroriser volontairement les "travailleurs" et les "travailleuses" (comme disait quelqu’un) est totalement stupide. On a bien raison de dire qu’Internet contient tout et, malheureusement : n’importe quoi (...) POURTANT c’est un fait . Ils ont sciemment massacré, des milliers de civils de la classe laborieuse et ouvrières.

7. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 9 septembre 2013, 14:34, par Robert Paris

Le stalinisme en question a été l’allié de votre soi-disant démocratie occidentale et cela montre bien qu’il n’y a pas qu’internet qui contienne des bêtises : il peut y en avoir dans les cervelles sans cela !

8. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 9 septembre 2013, 14:36, par Robert Paris

Quant à expliquer que Staline et le stalinisme sont morts en 1943, c’est vraiment une démonstration que des gens, comme notre lecteur et commentateur, peuvent écrire des bêtises sur internet ! En effet, le stalinisme n’est pas mort en même temps que Staline pas plus qu’il n’est né uniquement par l’existence de Staline !

9. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 10 mars 2014, 13:18, par Pierre Lagaillarde & son orchestre

Quel monceau de connerie ! C’est affligeant de voir ça, malgré tout il a encore de vieux cons staliniens en France.

Les bombes de Staline étaient tellement plus douces. Le traité d’amitié et d’alliance germano-soviétique de septembre 1939, le dépeçage de la Pologne par les deux alliés moustachus, le télégramme de félicitation de Staline à Hitler en juin 1940, et le massacre de Katyn, quelle douceur...

Le débarquement anglo-américain de juin 1944 (qui n’avait pas pour but de libérer la France mais d’atteindre le coeur industriel allemand -la Rhur- au plus vite et avant les soviétiques et dont de Gaulle n’a été prévenu par Churchill qu’à la veille) a sauvé la France d’une occupation et d’une soviétisation comme l’a confié Staline à Thorez en 1947. Sans ça à nous la joie des bottes soviétiques et à eux les p’tites françaises, ça aurait rappelé les joies de l’occupation cosaque de 1814.

L’URSS a perdu la guerre froide en 1989-1991 et n’existe plus mais il y a encore des nostalgiques de ceux qui ne l’ont pas connu. Ces cons de communistes français qui n’ont pas connu les révoltes anticommunistes de Berlin en 1953, de Budapest et Tbilissi en 1956, de Prague en 1968, de Pologne en 1980, des Pays Baltes en 1989...

Ces salops d’Anglo-Américains qui ont débarqué sur les plages de Normandie et qui ont chassé les boches de France et des Ardennes, avant de s’en retourner chez eux et de laisser la France choisir son mode de gouvernement, les ingrats !

Staline lui savait imposer un régime communiste à sa botte partout où ses chars avançaient en Europe de l’Est, à la manière d’un Hitler.

Rendez-nous nos stalags et nos goulags ! Pauvre con.

1. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 10 mars 2014, 16:54, par Robert Paris

Je crains que vous ne sachiez pas lire : vous n’avez pas affaire à un prostalinien. D’ailleurs les USA et l’Angleterre qui bombardaient étaient alliés du bâtisseur du goulag et je vous renvoie donc le compliment...

10. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 10 mars 2014, 16:56, par Robert Paris

Ceci dit vous signez Pierre Lagaillarde qui, chacun le sait, est un fasciste de l’OAS notoire ce qui vaut certainement au moins comme référence. Pas étonnant !

1. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 2 juin 2014, 02:39, par canada

Merci monsieur dit Lagaillarde

ca fait plaisir

Lorsque je repasserais la marre pour venir en France je continuerais comme l’a fait mon pere a visiter les cimetieres militaires imperialistes anglo- americains ou se trouve des membres de nos familles (WWI & WWII) et J’amenerais mes petits enfants comme j’y est amener mes fils jeunes.

Quoi que l’on fasse c’est la faute aux amaricains... Si on vient defendre on a tord si on vient pas -mais que font donc les americains ? ils ne peuvent pas aller se faire tuer pour les beaux parleurs baveux qui restent assis sur leurs mains ? mais c’est scandaleux !.

2. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 25 septembre 2016, 11:43, par Jacky EMERY

Tout à fait d’accord... Depuis 1994, je vais tous les ans assister aux cérémonies du DDay pour rencontrer tous ces assassins qui nous on redonner la Liberté... je fleuris les tombes de tous "mes" aviateurs abattus en Sarthe pour qui j’organise des cérémonies afin que leurs sacrifices ne soient jamais oubliés... j’ai depuis l’an dernier une belle-fille américaine et j’aurais bientôt un petit fils franco-américain... Et j’en suis par avance très fier et très heureux...

"Un gars venu de Géorgie... Qui se foutait pas mal de toi... Est venu mourir en Normandie... Un matin où tu n’y étais pas..."

Ces gugusses qui déversent leurs fiels... n’étaient certainement pas là...

Jacky EMERY

3. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 25 septembre 2016, 11:51, par Robert Paris

Les Américains nous ont redonné la liberté, dites-vous, reprenant ainsi les discours officiels mais, pour ma part, je suis né dans un quartier populaire et pas dans une caserne allemande ou vichyste et le concierge de l’immeuble avait été rendu fou par les bombardements alliés des quartiers populaires où je vivais et je voyais, plus de dix ans après la fin de la guerre, que le sauvetage américain n’avait pas consisté à redresser les quartiers qui avaient été bombardés. On vivait toujours avec ces ruines à côté et la misère en France était plus grande à l’après-guerre que pendant la guerre malgré l’"aide américaine"... Ce n’est du fiel que je ressens, c’est simplement le rappel de la réalité : les guerres ne libèrent pas. Les USA ne pouvaient pas nous libérer du fascisme allemand parce que ce dernier toutes les classes dirigeantes l’avaient souhaité pour écraser le communisme. Aucune guerre ne nous libèrera jamais !

11. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 10 août 2014, 14:43

Pour le débarquement américain qui soi-disant nous a sortis de la guerre... "On" les a ordonné de bombarder comme des cons les plus grandes villes françaises : Saint-Malo, Saint-Nazaire, Bordeaux, Caen, Dunkerque, Vire, Saint-Lô, Le Portel, Juvisy, Nîmes, Bois-Colombes, Strasbourg, Marseille etc... Pour rien et pour bien montrer "qui est le chef", si, si... Ce ne sont pas les ricains qui nous ont aidés en juin 44, (9000 morts seulement) mais les deux bombes atomiques ( 250 000 à 300 000 morts côté japonais la première heure) qui ont d’un coup stoppées net toute velléité de riposte par l’empereur japonais assouvis à fond au régime nazi. "Blanchis" totalement en 1947 par Mc Arthur, qui c’est le chef ? Régime japonais qui sera et est toujours sous protectorat américains depuis, étonnant non ? Les japonais, depuis les années 50 et jusqu’aux années 90 sont devenus énormes au niveau production high tech. Tous les officiers nazis de l’époque ont tous finis en Amérique du sud, protégés par qui ? Mystère... Tous avaient une propriété et un service de protection digne d’une petite armée. Ils sont morts de leur belle mort, peinards... Jetez vos livres d’histoire et ceux de vos enfants, c’est de la pure propagande et je pèse mes mots.

12. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 18 août 2014, 07:05, par R.P.

Barta le 1er janvier 1943

"PROMESSES" IMPERIALISTES.

Quand Roosevelt et Churchill parlent de la "restauration" de la France par la victoire alliée, les agents gaullistes transforment leurs phrases conventionnelles en assurances que tout reviendra "comme avant". Et ils prêchent, aidés en cela par les agents de Staline, "la libération commune du peuple français".

Aux ouvriers révolutionnaires, particulièrement aux ouvriers communistes, qui luttent "pour que cela change", c’est-à-dire pour détruire le capitalisme, nous posons cette question : avant nous voulions faire la révolution, nous luttions pour le communisme. L’occupation militaire impérialiste doit-elle nous faire oublier que nous sommes une classe distincte, et nous rejeter dans les bras de notre propre bourgeoisie ? N’avons nous plus de choix qu’entre l’esclavage salarié sans phrases dans le "nouvel ordre européen" et l’esclavage salarié des bourgeoisies dites "démocratiques" ? Qu’est-ce que la "libération commune" ?

Pour le prolétariat "libération" signifie le retour à un niveau de vie supérieur et aux libertés politiques. Pour la bourgeoisie, la "libération de la France" signifie le retour à une position privilégiée dans l’exploitation des masses travailleuses françaises et la reconquête de ses bases politiques nécessaires à la poursuite de brigandages internationaux. Or, pour régner sur la France "libérée" dans les conditions actuelles de la chute de l’économie mondiale, la bourgeoisie devra imposer des salaires de famine et employer des moyens dictatoriaux.

Les intérêts du prolétariat et de la bourgeoisie sont plus que jamais inconciliables. Et croire que la lutte de classe contre le capitalisme n’est qu’ajournée "jusqu’à la victoire", c’est seulement ne pas se rendre compte ou ne pas vouloir se rendre compte que la "victoire" impérialiste alliée serait déjà une nouvelle défaite pour le prolétariat français

La bourgeoisie, elle, à travers la guerre, n’a pas un instant abandonné ses buts de classe : renforcement de l’exploitation des travailleurs, destruction des organisations ouvrières, réintégration de l’Eglise dans l’Etat, etc... Et cela n’est pas l’œuvre de quelques politiciens isolés de la bourgeoisie française : au service de la France impérialiste, dans toutes ses combinaisons (lutte de la "démocratie contre le fascisme" en 1939, collaboration pour "l’ordre nouveau", ou lutte pour la "libération nationale" depuis juin 1940), nous retrouvons toujours le vieil Etat, utilisant les mêmes hommes et les mêmes instruments : voilà pourquoi Laval, du pacte de la "démocratie contre le fascisme" (accord franco-soviétique 1935), s’est changé en Laval "autoritaire" de Montoire ; voilà pourquoi De Gaulle et Giraud de l’Action française, luttent aujourd’hui pour le "retour" de la démocratie ; tandis qu’au-dessus d’eux les mêmes Schneider, Gignoux, Renault et les 200 familles exploitent les ouvriers, quel que soit le régime... Et par la diplomatie secrète, la presse pourrie et les bénédictions du Pape, le massacre des peuples continue...

Le prolétariat n’a pas pu empêcher la 2ème guerre impérialiste mondiale par la révolution : la Révolution doit maintenant surgir de la guerre. Car si nous ne renversons pas le capitalisme, nous resterons toujours écrasés par l’armée, la police, la haute administration, la diplomatie, les trusts et les banques et nous serons entraînés dans de nouvelles guerres.

Tous les calculs des impérialistes, toutes leurs tromperies, tout le chauvinisme des social-patriotes de 1942 ("communistes") n’empêcheront pas la chute du capitalisme en Europe, la création des Etats-Unis socialistes d’Europe. L’échec du plan de domination mondiale de l’impérialisme allemand devant l’héroïque résistance de l’Union Soviétique, a créé une situation favorable pour la révolution en Allemagne, en Italie et dans les Balkans ; et si l’Armée Rouge, au cours des mois qui viennent, réussit à ébranler profondément le front capitaliste tenu par Hitler à l’Est, nous pouvons prédire, sans être nullement prophètes, que le printemps ou l’été 1943 sera, pour les peuples écrasés par le militarisme et la guerre, marqué par de grandioses événements.

C’est en vue de ces événements révolutionnaires que nous nous efforçons de préparer le prolétariat, car, sans une conscience politique internationaliste la classe ouvrière ne sera jamais capable de vaincre la bourgeoisie, dont le moyen principal de domination est le nationalisme. La IVème Internationale jouera son rôle dans ces événements, car elle seule possède un programme révolutionnaire scientifique. Selon les mots de Trotsky, "au centenaire du Manifeste Communiste (1847) la IVème Internationale sera la force révolutionnaire déterminante sur notre planète".

13. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 24 novembre 2014, 14:37

Le 22 avril 1944, les alliés anglo-américains de la France bombardaient le nord de Paris et la banlieue afin de détruire les bases arrières des soldats allemands dans la perspective du débarquement en Normandie deux mois plus tard.

Parmi les cibles des aviateurs, les entrepôts de la RATP, rue Championnet, où l’ennemi de l’époque réparait et entreposait son matériel de guerre. Malheureusement, les habitants du 18e arrondissement ont payé un lourd tribut aux dommages collatéraux de cette attaque aérienne.

La nuit du 19 avril 1944 marque la fin de la « trêve » des bombardements pour les Rouennais. Vers minuit, les avions venus d’Angleterre lâchent leurs bombes sur la capitale de la Haute-Normandie. En moins d’une heure, plus de 6 000 bombes tombent sur la ville. Les victimes civiles sont nombreuses. S’il n’existe aucun registre officiel, les historiens s’accordent sur près de 900 morts dont 300 uniquement sur Rouen.

Après quelques semaines de répit, les Rouennais vont vivre une semaine terrible (30 mai - 5 juin), la « semaine rouge ». Durant six jours consécutifs, les bombardiers alliés vont venir chaque nuit frapper la ville aux cent clochers. Cette « semaine rouge » ne fera « que » 400 victimes environ. Après le bombardement du 19 avril, de nombreux Rouennais avaient fui le centre-ville pour trouver refuge dans les hauteurs.

La même chose pour Caen

Dans Il Dominio dell’Aria (1921, traduit en allemand en 1935 et en anglais en 1942), le général italien Giulio Douhet, commandant d’une escadrille de l’air en 1914-18, affirmait que sous l’effet de l’aviation, la guerre se voyait profondément transformée, rendant périmée la distinction entre combattants et civils. Puisque l’usage du gaz moutarde, qui pouvait être diffusé par voie aérienne, représentait une menace terrible, contre laquelle on ne pouvait se défendre, il fallait prôner une attaque préventive, fondée sur le bombardement des villes. Dès 1915, le mathématicien britannique Frederick Lanchester avait soutenu des thèses analogues dans Aircraft in Warfare, affirmant : « La capacité d’anéantir les villes ennemies est nécessaire comme argument de dissuasion ». Une telle position devint célèbre lorsque Stanley Baldwin, l’un des chefs des tories britanniques, déclara devant le Parlement, le 10 novembre 1932, qu’aucune puissance ne pouvait protéger l’homme de la rue du bombardement aérien, et que dès lors la seule défense résidait dans l’attaque : son discours devint célèbre par la phrase The bomber will always get through.

Liddell Hart, qui deviendra un critique virulent du bombardement aérien lors de la Seconde Guerre, ou Billy Mitchell, théorisent également le bombardement aérien, Mitchell y voyant un moyen d’assurer la paix en matant rapidement les rébellions (Winged Defense, 1925, qui fait allusion aux opérations britanniques en Irak). Mitchell avait notamment dirigé les opérations aériennes lors de la bataille de Saint-Mihiel (septembre 1918), romantisé au cinéma dans Les Ailes (1927) de W. Wellman, et qui impliquèrent 1 500 avions.

Durant la deuxième guerre mondiale, les Britanniques eurent leur propre campagne de bombardements nocturnes mené par la Royal Air Force Bomber Command qui commença symboliquement en 1940, puis de façon stratégique en 1942 avec le bombardement de Lübeck, pour culminer de façon massive à la fin de la guerre. Mais à cause d’une visée peu précise, ces campagnes eurent peu de succès, comme le montra le rapport Butt (en) d’août 1941, qui conduisit le député et savant A. V. Hill à déclarer, le 24 février 1942 :

« La baisse de production [industrielle] lors des pires mois du Blitz a été à peu près égale à celle observée lors des vacances de Pâques... »

Les régions industrielles comme la Ruhr (avec l’Opération Chastise de mai 1943, au cours de laquelle on inventa la « bombe rebondissante » afin de détruire des barrages de la Ruhr, inondant la vallée), les zones de production d’hydrocarbures dans le cadre de la campagne de bombardements contre les ressources pétrolières de l’Axe, ainsi que les villes comme Hambourg (lors de l’Opération Gomorrah en juillet 1943) puis Dresde (février 1945) subirent ces « tempêtes de feu » faisant chaque fois des milliers, voire des dizaines de milliers de morts, essentiellement parmi les civils. L« ’attaque aérienne contre Hambourg, écrit Sven Lindqvist, a tué plus de personnes que l’ensemble des frappes aériennes allemandes contre toutes les villes anglaises visées », avec environ 50 000 morts, la plupart ayant été tués la nuit du 28 juillet 1943. Mais dès janvier 1944, la production industrielle de Hambourg est rétablie à 80%. Le bombardement de Dresde fit entre 25 000 et plus de 100 000 victimes, selon les estimations ; la température montant à plus de 1 000 degrés. L’un des rares critiques du bombardement de zone, aux côtés de l’évêque et Lord George Bell (en) et de son camarade Alfred Salter, le député travailliste Richard Stokes déclare alors :

« Mis à part le bombardement stratégique, sur lequel j’ai des doutes très sérieux, et le bombardement tactique, que j’approuve s’il est effectué avec une précision raisonnable, le bombardement de terreur est, à mon avis, indéfendable, en quelque circonstance que ce soit. »

En tout, les bombardements des Alliés contre l’Allemagne firent 500 000 victimes civiles 31 ; l’Holocauste fit 6 millions de morts juifs, sans oublier les 5 millions de gitans, Témoins de Jéhovah, handicapés, homosexuels, communistes, sociaux-démocrates, Polonais, Ukrainiens et Russes. Pour la seule année 1943, les Alliés déversèrent 180 000 tonnes de bombes sur l’Allemagne.

Chez les Alliés, les pertes aériennes furent lourdes : lors du bombardement de Nuremberg, des centaines d’appareils furent perdus, pas moins de 44 % des pilotes engagés dans ces opérations y perdirent la vie [réf. nécessaire]. 56 000 pilotes britanniques furent tués au champ de bataille. Selon S. Lindqvist, « le fait de guerre le plus important du Bomber Command a peut-être été, justement, d’obliger les Allemands à investir autant de ressources dans la défense de leurs villes ».

Les pays occupé par l’Axe furent aussi bombardés pour gêner l’industrie de guerre et les communications ennemies. Plus de 67 000 Français ont été victimes de ces raids (un millier en 1942, près de 5 500 morts en 1943 dont la moitié pour le seul mois de septembre et toutes les autres victimes au cours de l’année 1944 et particulièrement en mai) lors des pilonnages intensifs contre les réseaux ferroviaire et lors de l’opération Chattanooga Choo-choo, qui précédèrent le débarquement de Normandie.

À la fin de la guerre, l’Allemagne lança les premiers missiles balistiques de l’histoire, les V2, relativement proches des futurs Scuds. À puissance destructrice égale, ceux-ci étaient cependant beaucoup plus chers à fabriquer que les bombardiers et les munitions nécessaires pour des opérations plus classiques.

Auschwitz, enfin, ne fut guère ciblé, malgré les demandes de la communauté juive américaine au printemps 1944. Un long débat historique (en) s’ensuivit. Le 13 septembre 1944, un raid vise Monowitz, une usine de fabrication de caoutchouc synthétique à quelques kilomètres du camp d’Auschwitz. Certaines bombes tombent sur le camp, tuant accidentellement une dizaine de déportés, mais démontrant aussi la possibilité de détruire le camp ou les voies ferroviaires y menant. En 2008, au cours d’une visite au Mémorial de Yad Vashem, le président George W. Bush aurait déclaré, de façon informelle, à sa conseillère Condoleezza Rice : « Nous aurions dû bombarder » [Auschwitz].

Deux mesures furent prises : au lieu de viser précisément des cibles particulières, les Britanniques se mirent à procéder à des bombardements dans des zones à forte concentration humaine, ce qui vise à faire le plus de dégâts matériels et à tuer le plus de travailleurs possibles, tout en cassant le moral des habitants. C’est la doctrine du « bombardement de zone » (area bombing), formalisée dans la Directive sur le bombardement de zone du 14 février 1942, qui, de fait, menait à la dissolution de la distinction entre civils et combattants. À la tête des opérations, l’Air Marchall Arthur Harris, surnommé « le Boucher ».

L’exemple du bombardement de Dresde en février 1945, en est l’exemple typique : le but du commandement était réellement d’anéantir une ville (le bombardement fit plus de 35 000 morts en quelques nuits), pensant avancer ainsi de quelques mois la fin de la guerre. Les bombardiers anglo-saxons procédaient par tapis de bombes : volant en formation serrée et larguant leurs bombes en même temps indistinctement, afin d’aplatir la ville. Inutile de préciser la terreur ressentie par la population sous un tel déluge de feu et d’acier (voir à ce sujet Cavanna, Les Ruskoffs) ; cependant celle-ci semble avoir été plus résolue après qu’avant le bombardement.

C’est l’impact des attaques délibérées des centres urbains qui fait débat, aspect le plus critiqué des opérations alliées quant à leur efficacité rapportée à leur coût humain et culturel. Dès 1940, les raids de la Luftwaffe sur le Royaume-Uni, qui renforcèrent plutôt la détermination des Britanniques à résister, auraient dû semer le doute sur cette méthode. Les bombardiers du maréchal Harris commencent à frapper massivement le Reich à partir de 1942, avec des moyens à côté desquels ceux du terrible blitz de 1940 semblent bientôt dérisoires. Au total, 1 350 000 tonnes de munitions ont été lâchées sur l’Allemagne entre 1942 et 1945, soit, si l’on retranche l’acier, 450 000 tonnes d’explosif, ce qui représente l’équivalent en puissance de 25 fois la bombe atomique lâchée sur Hiroshima.

Il y eut environ 300 000 victimes civiles et 150 villes détruites aux deux tiers, aux trois quarts ou aux quatre cinquièmes ; la ville de Berlin est en grande partie détruite, le centre-ville un désert de ruines. En 1945, 20 % des logements sont dits « inhabitables », ce qui est un taux relativement faible par rapport à d’autres cibles de l’aviation britannique. Les bombardements alliés se sont concentrés sur les quartiers centraux, mais ont épargné volontairement des zones proches des aéroports que l’on souhaitait utiliser après la fin des hostilités.

La notion d’« objectif militaire légitime » fut ainsi étendue jusqu’à être vidée de son sens : l’exemple de Dresde, illustre ville d’art incendiée le 13 février 1945 alors que le sort du régime hitlérien ne faisait plus guère de doute, faisant sans motif militaire sérieux plus de 35 000 victimes, est le plus connu (cette opération détient le record historique du plus grand nombre de personnes tuées en une fois en un même lieu, selon l’historien militaire américain Lt. Col. Mark A. Clodfelter, si l’on excepte les bombardements sur le Japon). Dresde, avant guerre, avait à peu près la réputation de Venise ou de Prague en matière culturelle.

14. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 4 décembre 2014, 14:52

Arthur Travers Harris (13 avril 1892 - 5 avril 1984), 1er baronnet, surnommé Bomber Harris (« Harris le bombardier ») ou Butcher Harris (« Harris le boucher ») par ses subordonnés, fut le commandant des forces britanniques RAF de bombardement sur l’Allemagne et les "pays vaincus" pendant la Seconde Guerre mondiale.

C’est lui qui fut à l’origine du concept du « bombardement moral » (en anglais : moral bombing) et des campagnes intensives de bombardements stratégiques massifs sur le territoire du Troisième Reich, la France et les autres pays vaincus...

Le marshal Harris, se rendant à son quartier général en voiture, fit une fausse manœuvre en se garant.

« Maréchal ! Attention » lui dit le portier, « vous auriez pu tuer quelqu’un ! »

– « Hélas, mon ami, répondit-il, c’est ce que je passe mon temps à faire, toutes les nuits ! »

Plus de 67 000 Français ont été victimes de ces raids (un millier en 1942, près de 5 500 morts en 1943 dont la moitié pour le seul mois de septembre et toutes les autres victimes au cours de l’année 1944 et particulièrement en mai) lors des pilonnages intensifs contre les réseaux ferroviaire et lors de l’opération Chattanooga Choo-choo...

15. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 18 septembre 2016, 09:15

Dès le 8 juillet 1941, Churchill écrira : "Il y a une chose qui démontera Hitler : c’est une attaque massive de bombardiers lourds sur le territoire nazi."

Au début 42, le nouveau chef du Bomber Command, Arthur Harris, en plein accord avec Churchill, lance un plan de bombardement par zones, visant les principales villes allemandes. Le conseiller scientifique de Churchill en la matière, Cherwell, préconise le pilonnage systématique des 58 plus grandes villes allemandes pour déloger, en 15 mois, les habitants et briser le courage des populations. Il s’agit donc bien de frapper, en priorité, le moral allemand et les populations civiles. Le chef de l’armée de l’air britannique, Portal, écrit :

"Il est clair que les nouvelles cibles seront les secteurs d’habitation".

Première visée dans la nuit du 28 au 29 mars 1942, Lübeck. En avril, ce sera Rostock, le 30 mai, 1 000 avions déversent sur Cologne des tonnes de bombes explosives et incendiaires, en juin ce sera au tour de Brême. Au total, 60 villes allemandes sont désignées comme cibles.

À 22h15, 800 bombardiers britanniques, avions d’escorte et de diversion convergeaient sur Dresde et larguaient des bombes incendiaires qui mettaient le feu à la ville d’une extrémité à l’autre. Une fois le ciel dégagé des avions ennemis, ceux qui avaient survécu dans des abris ressortaient dans les rues pour aider les blessés et enlever les morts. Des unités de service de secours de la région environnante se précipitaient dans la ville détruite pour apporter leur aide.

Les Anglais faisaient alors croire aux Allemands que le raid était terminé pour la nuit, mais ils envoyèrent une deuxième vague de bombardiers pour « faire coup double » en revenant piéger les secouristes dans les rues en feu.

Ce deuxième raid allait tuer des milliers de personnes qui se trouvaient en plein air, et eut aussi pour effet de produire la tempête de feu planifiée par les Anglais, provoquant dans la vieille ville des températures atteignant le niveau incroyable de 3 000 degrés Fahrenheit [1 600°C].

Ce crime contre l’humanité était tel que les victimes étaient aspirées dans un mur de flammes par un vent si puissant qu’il en avait renversé des wagons. Les sauveteurs découvriront dans les caves, à plusieurs pieds de profondeur, de la chair humaine fondue et des os.

16. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 26 septembre 2016, 12:52

On aura attendu mai 2016 pour ouvrir en Normandie, à Falaise, un musée dédié aux victimes civiles de la guerre et pas à celles du bombardement anglo-américain !!!

17. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944 sur la France, 26 septembre 2016, 12:54

Et pourtant, dans cette deuxième guerre impérialiste mondiale, c’est-à-dire opposant les grands pays capitalistes de la planète, il y aura eu 30 millions de militaires morts pour 45 millions de civils !!! Et partout on ne voit que des monuments aux morts... militaires !!!

18. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944-1945 sur la France, 16 décembre 2016, 08:09, par R.P.

Les média continuent à s’interroger sur le motif du bombardement allié massif des villes françaises et particulièrement des populations civiles des quartiers populaires mais ils font toujours comme si on ne savait pas, on ne comprenait pas… Et aussi on ne comprenait pas pourquoi ces bombardements et massacres avaient été si longtemps des « oubliés » de l’Histoire !!!

Le Figaro

Le Monde

Wikipedia

Direct Matin

Un forum

Ignore-t-on ce que la France était un des pays qui était vaincu ? Ignore-t-on ce qui s’était passé dans les pays vaincus à la fin de la guerre mondiale précédente ? C’est-à-dire la révolution sociale !!!

Croit-on que les puissances impérialistes alliées allaient attendre tranquillement la révolution sans réagir ? Non ! Elles ont agi, violemment et préventivement !

Ensuite, les pouvoirs français mis en place, De Gaulle et le PCF en premier, les dirigeants « résistants » ensuite, ont interdit de dénoncer ces bombardements réalisés par ceux qui les avaient mis au pouvoir… On commence seulement récemment à en reparler !!!

19. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944-1945 sur la France, 3 novembre 2018, 09:42, par pseudo91

C’est le même sort qui a été réservé en Allemagne. La plupart des bombardements de terreur ont été effectués sur des villes industrielles et donc avec une population ouvrière importante. Il faut rappeler également que le parti nazi, n’avait obtenu en 1933 que 43 pour-cent environ des suffrages exprimés, ce qui est loin de faire une majorité absolue. Il semble tout de même que son ascension était souhaitée pour mettre le feu aux poudres. Et ce, parce que les partis "de gauche", socialistes, communistes, centristes, n’avaient pas fait cause commune contre A. Hitler. Les communistes ne voulant pas s’allier avec des sociaux-démocrates. Il en est résulté la guerre et les raids de terreur, en Allemagne, sur des villes industrielles, des quartiers populaires, dont la population avaient probablement voté pour des listes "de gauche".

1. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944-1945 sur la France, 3 novembre 2018, 17:05, par Robert Paris

Tout à fait ! Le prolétariat était une force qui restait menaçante, qui n’avait pas vraiment soutenu le nazisme, qui pouvait à tout moment se retourner contre ceux qui l’avaient jeté dans l’enfer !!!

20. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944-1945 sur la France, 22 juin 2019, 03:31, par Paul

Les origines secrètes de la 1ère guerre mondiale : l’impérialisme anglais ! Tout a été fomentés par les riches de ce pays qui voyaient une menace économique de l’Allemagne :

http://timpouce94.over-blog.com/2016/09/1ere-partie-les-origines-secretes-de-la-premiere-guerre-mondiale-autre-info.html

21. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944-1945 sur la France, 13 juillet 2019, 08:57

Les USA, en pleine guerre prétendument antifasciste, inventaient les bombes au phosphore en janvier 1943 !!!

Les États-Unis ont reconnu avoir utilisé des bombes au phosphore blanc comme arme incendiaire contre des insurgés lors de la deuxième bataille de Falloujah en novembre 2004 mais ont réfuté avoir touché des civils avec ces dernières malgré les constatations d’ONG !!!

22. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944-1945 sur la France, 6 septembre 2019, 13:00, par Michael

C’est un honte...

Les allier ne devaient pas s’arrêter à la frontière Allemande mais tout raser jusqu’à Moscou....

Pour ne pas voir l’Europe sous le bâton communiste pendant autant d’année... combien de personnes des pays de l’Est son mortes simplement en voulant rejoindre l’Ouest... Mais L’histoire fini bien. Et le communisme est mort par lui même en occident... Ouf , on est sauvé !

Reste quelques vieux nostalgiques des exécutions sommaire de staline pour encore rêver qu’on leur enlève leur liberté d’expression... Mais bon, le temps arrange bien les choses et ceux ci rejoignent leurs idoles au cimetière et c’est heureux ainsi.

1. Le bombardement "allié" de l’impérialisme anglo-américain en 1944-1945 sur la France, 6 septembre 2019, 13:36, par Robert Paris

belle déclaration sanguinaire : ceux que tu assassines ainsi ce ne sont pas les staliniens mais les peuples !!!!