Accueil > 03 - Livre Trois : HISTOIRE > 4ème chapitre : Révolutions prolétariennes jusqu’à la deuxième guerre mondiale > Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, (...)

Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?

mercredi 19 février 2014, par

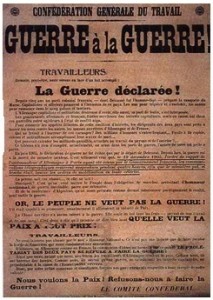

« On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels et des banquiers ! »

Anatole France

Rendus aveugles par les gaz sur le front...

... et même des médailles militaires pour les soldats "sénégalais", en fait africains, amputés parce qu’on les a laissés au front sans de bonnes chaussures se geler les pieds !

Des millions de soldats enterrés vivants !

Ceux qui refusent sont collés au peloton d’exécution

Les populations civiles ne sont pas épargnées

« Toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand est à l’état d’apparent repos, porte en elle la guerre, comme une nuée dormante porte l’orage. Messieurs, il n’y a qu’un moyen d’abolir la guerre entre les peuples, c’est abolir la guerre économique, le désordre de la société présente... »

Jean Jaurès

« Prolétaires, l’ennemi principal est dans votre propre pays ! »

Karl Liebknecht

Alors qu’une nouvelle chute du capitalisme nous prépare de nouveaux lendemains guerriers, les cent ans de la première guerre mondiale méritent qu’on se penche sur cette période…

Bien des historiens se contentent de rapporter l’enchaînement des faits qui ont mené à l’entrée en guerre ce qui laisse entendre que les classes dirigeantes ont été prises par le déroulement comme par une fatalité dont ils n’auraient pas pu sortir sans jamais avoir l’intention d’entrer dans la guerre mondiale. Ils auraient été piégés par les alliances contractées auparavant. Ensuite les mêmes historiens rapportent en détail les faits de guerre sans jamais s’interroger sur les raisons profondes d’une telle boucherie mondiale. Ils ne s’interrogeront pas davantage sur ce qui va l’arrêter. Cela n’a rien d’étonnant. En effet, la raison de son démarrage provient de la révolution et sa fin est due à la révolution… Les classes dirigeantes européennes ont choisi la guerre mondiale pour échapper à une menace des travailleurs et des peuples, menace révolutionnaire liée à la crise économique passée dont ils n’étaient pas sortis et à la crise nouvelle qui venait. Ils ont ainsi détourné une révolution sociale et l’ont retardée mais elle est revenue en boomerang et les a obligés à arrêter la guerre. Ils ont failli y perdre le pouvoir. La vitalité sociale et politique des classes bourgeoises était tellement affaiblie que sans les dirigeants du mouvement ouvrier réformiste, ils ne s’en seraient pas sortis ! Ils ont d’ailleurs fait appel à eux dès le début de la guerre et plus encore à sa sortie pour écraser la révolution prolétarienne. La guerre n’est pas seulement la continuatrice de la guerre économique mais aussi de la lutte des classes...

Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?

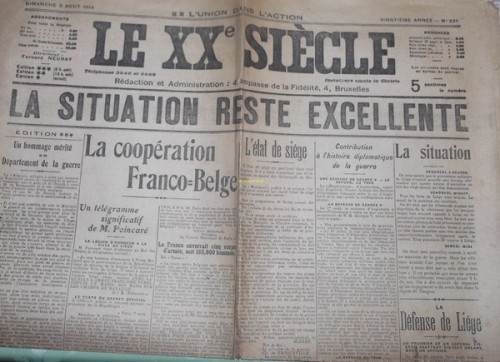

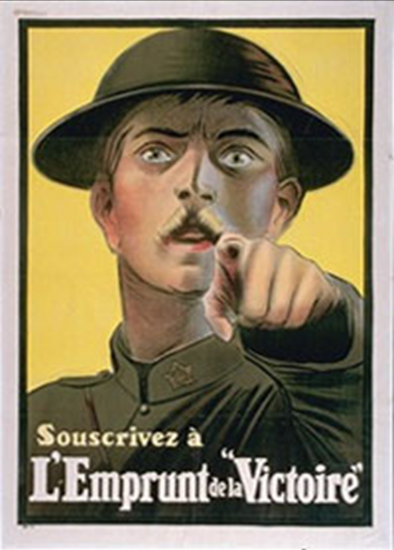

Curieusement, lors de l’entrée en guerre, on n’a pas eu de diffusion d’explications sur les buts de guerre ni même sur les causes autres que des insultes aux peuples des pays ennemis. Le dernier poilu français vivant Lazare Ponticelli déclarait : « Tous ces jeunes tués, on ne peut pas les oublier. Je tire sur toi, je ne te connais pas. Si seulement tu m’avais fait du mal… Cette guerre, on ne savait pas pourquoi on la faisait. On se battait contre des gens comme nous." Les gouvernements ne parlent pas, dans la première phase de la guerre, des buts de guerre que de manière générale, en parlant d’honneur, de gloire, de patrie, et cela jusqu’en 1917 ; ils se consacrent plus volontiers à rallier l’opinion publique à l’idée de victoire. Les buts de guerre détaillés sont secondaires, seul le caractère héroïque de la guerre compte. De toutes manières, les buts de guerre ne sont pas exactement identiques aux causes de celle-ci comme on va le voir ensuite.

« L’histoire dira un jour, en toute vérité, que la France, qui avait depuis quarante-quatre ans les meilleures, les plus puissantes, les plus légitimes raisons de faire la guerre, a refoulé dans son cœur les sentiments qui devaient l’y pousser et n’a reculé devant aucun sacrifice, si ce n’est celui de son honneur, pour assurer le maintien de la paix. » disait un journal patriotard (La Chronique de la Quinzaine) mais il ne développait nullement les puissantes et meilleures (!) raisons en question ni n’expliquait pourquoi avoir attendu 44 ans et pas plus d’années ou moins...

Des motifs officiels de l’entrée en guerre, des justifications développées par la suite, la première guerre mondiale en a eu de multiples et qui sont parfois contradictoires ou même absurdes (de la pure propagande) :

– les opinions publiques auraient été chauffées par de nombreux incidents rappelant des situations cuisantes pour le patriotisme national. Mais les classes dirigeantes n’ont jamais suivi les opinions publiques : elles les ont plutôt fabriqué à leur convenance. L’ennemi héréditaire anglais s’était transformé en allemand par exemple...

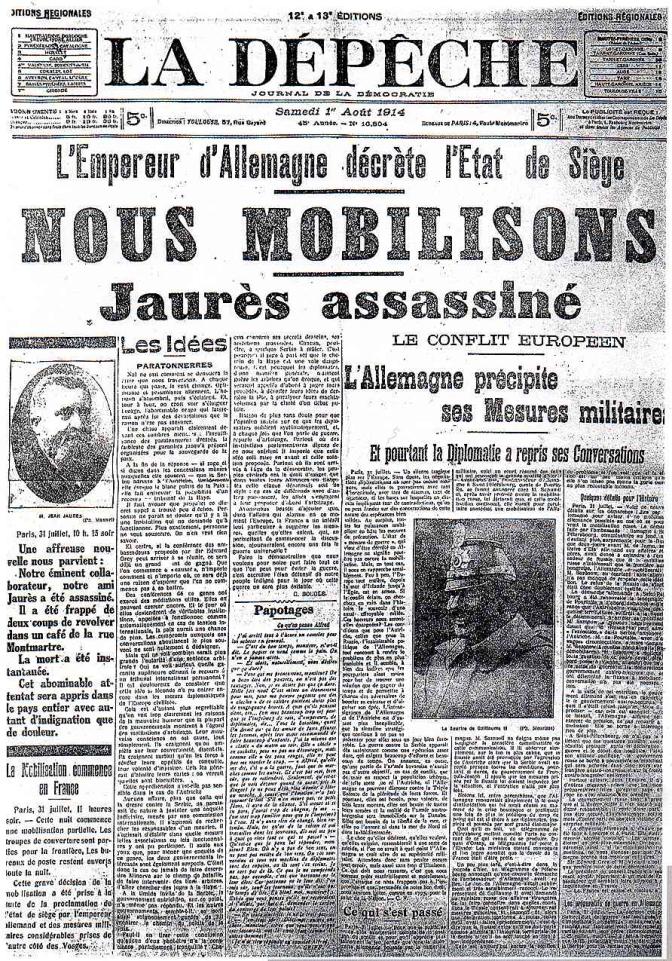

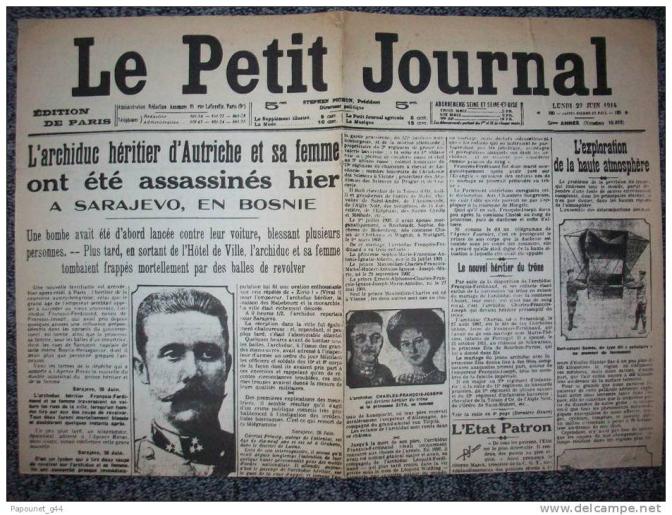

– l’assassinat de l’Archiduc d’Autriche à Sarajevo mais l’assassin n’appartient à aucune nation importante qui sera engagée dans le conflit... L’attaque de la Serbie par l’Autriche n’est nullement justifiée par un attentat d’un terroriste nationaliste serbe qui n’est pas commandité par le pouvoir. L’entrée en scène des autres puissances n’était nullement fatale, s’il n’y avait d’autres raisons plus générales aux impérialismes et plus fondamentales que les alliances des grandes puissances, les unes avec l’Autriche et les autres avec la Serbie.

– la reconquête par la France de l’Alsace-Lorraine, contestée depuis le dernier conflit européen de 1870. Mais justement, cela faisait 44 ans que la situation perdurait et on ne voit pas pourquoi le conflit reprendrait justement en 1914, sans aucun événement local l’expliquant...

– les revendications italiennes sur des territoires de l’empire austro-hongrois mais, justement, l’Italie tarde à se décider d’entrer dans la première guerre mondiale et ne va pas suivre immédiatement la France et l’Angleterre qu’elle ne rejoindra sur les champs de bataille qu’en mai 1915...

– certains auteurs mettent en avant le dynamisme démographique de l’Allemagne face au manque de dynamisme démographique de la France qui pousserait cette dernière à ne pas attendre un changement défavorable du rapport des forces.

– des facteurs psychologiques sont soulignés comme l’influence des officiers prussiens, côté allemand, ou les tendances politiques revanchardes des partis politiques français.

– le bellicisme allemand, disent certains auteurs français, et, bien entendu, le bellicisme français, disent certains auteurs allemands. Chacun rejette la faute sur l’autre pour l’entrée en guerre et donc affirme que la guerre est absurde tout en disant que, de son côté, la guerre est juste et patriotique mais les peuples ne voient pas ces contradictions. "La catastrophe de 1914 est d’origine allemande. Il n’y a qu’un menteur professionnel pour le nier" affirme Georges Clemenceau, dans "Grandeurs et misères d’une victoire". L’Allemagne a bie entendu le discours exactement symétrique. On est souvent à la limite de la dispute de cour de récréation : c’est lui qui a commencé alors qu’en réalité, depuis des années, les deux pays se préparaient ouvertement à la guerre. Ce n’est donc pas un incident de frontière ou un mauvais geste involontaire.

- la question des différends coloniaux est déjà plus sérieuse mais elle justifierait aussi bien (et même mieux) un conflit entre la France et l’Angleterre (à cause de l’Egypte, du Soudan par exemple) ou entre la France et l’Italie (à cause de la Tunisie) mais il est vrai que le capitalisme allemand dynamique lorgne sur les colonies de ses voisins impérialistes… La France, l’Angleterre et la Belgique se partagent l’Afrique. L’Asie aussi est sous la coupe européenne. L’Allemagne, sauf en de rares endroits comme au Cameroun, Namibie, Tanzanie et Togo ne peut obtenir de zones d’influence dans les colonies. L’Allemagne lorgne notamment sur le Maroc… Et les crises diplomatiques de 1905 et 1911 l’ont montré. Cela suffit-il à justifier une grande guerre européenne plutôt que des tractations au sommet et des jeux diplomatiques ?

Des nations impérialistes concurrentes ont nécessairement et en permanence des motifs graves de discorde mais elles n’entrent pas en guerre souvent. Elles ne le font que si des motifs généraux au capitalisme les y pousse et pas seulement des motifs de concurrence…

– les appétits territoriaux des uns et des autres sont souvent mis en avant comme cause de guerre. On a déjà cité l’Alsace-Lorraine pour la France et les colonies pour l’Allemagne. Dans l’empire austro-hongrois, où pas moins de quarante peuples cohabitent, les velléités séparatistes sont nombreuses, liées à l’éveil des minorités nationales (Bohême, Croatie, Slavonie, Galicie, etc.) qui se manifestent depuis 1848. L’Empire ottoman, déjà très affaibli, est ébranlé par la révolution des Jeunes-Turcs en 1908. L’Autriche-Hongrie en profite pour mettre la main sur la Bosnie-Herzégovine voisine et désire continuer son expansion dans la vallée du Danube, jusqu’à la mer Noire, ou, du moins, maintenir le statu quo hérité du traité de San Stefano et du traité de Berlin. En Serbie, le nouveau roi, Pierre Ier envisage la formation d’une grande Yougoslavie, regroupant les nations qui appartiennent à l’empire austro-hongrois. Dans les Balkans, la Russie trouve un allié de poids en la Serbie, qui a l’ambition d’unifier les Slaves du sud. Le nationalisme serbe se teinte donc d’une volonté impérialiste, le panserbisme et rejoint le panslavisme russe, récoltant l’appui du tsar à ces mêmes Slaves du sud. Les Balkans, soustraits de l’Empire ottoman, sont en effet l’objet de rivalités entre les grandes puissances européennes. Depuis longtemps, la Russie nourrit des appétits face à l’Empire ottoman : posséder un accès à une mer chaude (mer Méditerranée). Cette politique passe par le contrôle des détroits. Dans cet Empire russe, les Polonais sont privés d’État souverain et se trouvent partagés entre les empires russe, allemand et austro-hongrois. En Allemagne et en Angleterre, dès le début du XXe siècle, l’essor industriel et la remilitarisation se sont accentués et l’Allemagne a des intérêts dans l’Empire ottoman. L’Italie désire s’étendre en Dalmatie, liée historiquement à l’Italie et où l’on parle aussi italien, et contrôler la mer Adriatique, à l’instar de ce qu’a fait la République de Venise, et ce d’autant plus que ses tentatives de conquête d’un empire colonial africain ont échoué après la débâcle d’Adoua en Abyssinie en 1896.

– les appétits concurrents ne suffisent pas à expliquer la guerre mondiale. D’autres annexions n’avaient pas entraîné de guerre mondiale. Par exemple, le 5 octobre 1908, l’annexion de la Bosnie-Herzégovine par l’Autriche-Hongrie a été obtenue après l’accord de l’Allemagne et l’acceptation de la Russie (conseillant à la Serbie de céder) en échange de concessions dans les détroits. L’accord est accepté par l’Empire Ottoman le 26 février 1909 en échange du sandjak de Novi-Bazar.

Des guerres locales n’ont pas systématiquement entraîné des guerres générales. Par exemple, le 29 septembre 1911, l’Italie déclare la guerre à l’Empire ottoman. Un corps expéditionnaire de 100 000 hommes est constitué. L’Italie entre en guerre en Tripolitaine mais sans entraîner avec elle d’autres puissances européennes. Elle va, suite à des victoires militaires, occuper militairement Tripolitaine, Dodécanèse et Cyrénaïque.

Les crises de concurrence pour les territoires coloniaux mènent généralement à des négociations, comme la « Convention franco-allemande » réglant la seconde crise marocaine, les Allemands obtenant pour leur retrait du Maroc une compensation au Congo, les Français récupèrent le Bec de Canard au Tchad.

- il y avait également les circonstances politiques. En France, toutes les équipes gouvernementales s’étaient archi usées au pouvoir et il devenait impossible de ne pas faire appel à celui qui apparaissait comme un véritable homme d’Etat : Jean Jaurès, sauf qu’on ne savait pas ce qu’il ferait en cas de guerre… Le parti socialiste s’exprimait toujours contre la guerre mais tout le monde savait que, si la guerre était déclarée, il s’alignerait sur la position patriotique et donc sur la défense des intérêts de sa propre bourgeoisie. En Allemagne, également, la bourgeoisie ne peut se contenter de voir le parti social-démocrate gagner en influence politique comme il vient de le faire le 12 janvier 1912 en raflant 34,8 % des suffrages, et 110 sièges au Reichstag où il devient le plus grand parti d’Allemagne. Là aussi, la marche à la guerre assure, au moins momentanément, que la direction du parti social-démocrate bascule vers la défense nationale et s’aligne immédiatement sur les intérêts de la bourgeoisie allemande.

– à côté des causes réelles de la guerre, il y a aussi les buts de guerre. Le 9 septembre 1914, le chancelier Bethmann Hollweg définit avec Kurt Riezler les buts de guerre allemands dans son Septemberprogramm. Depuis la fondation de l’Empire, l’Allemagne veut assurer sa puissance et faire valoir ses revendications d’une politique mondiale. Le programme de septembre est alors axé sur une sécurisation de l’Empire à l’ouest comme à l’est, sécurisation qui passe par l’affaiblissement de la France ; celle-ci doit ainsi perdre son statut de grande puissance et devenir dépendante économiquement de l’Allemagne. La France doit entre autres céder le bassin de Briey ainsi qu’une partie de la côte allant de Dunkerque à Boulogne-sur-Mer. Pour la Belgique, le chancelier prévoit également un large programme d’annexions, Liège et Verviers doivent être annexées à la Prusse et le pays entier doit devenir un État vassal et une province économique allemande. Le Luxembourg et les Pays-Bas doivent également être annexés à l’Allemagne. Pour l’Allemagne, la Russie doit elle aussi être affaiblie, notamment en ce qui concerne l’influence qu’elle exerce sur les pays frontaliers. La puissance allemande en Europe doit également passer par la création d’une union douanière14 regroupant la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, l’Autriche-Hongrie, la Pologne et éventuellement l’Italie, la Suède et la Norvège.

Lénine expliquait dans la préface de "L’impérialisme, stade suprême du capitalisme" :

"La guerre de 1914-1918 a été de part et d’autre une guerre impérialiste (c’est-à-dire une guerre de conquête, de pillage, de brigandage), une guerre pour le partage du monde, pour la distribution et la redistribution des colonies, des "zones d’influence" du capital financier, etc.

Car la preuve du véritable caractère social ou, plus exactement, du véritable caractère de classe de la guerre, ne réside évidemment pas dans l’histoire diplomatique de celle-ci, mais dans l’analyse de la situation objective des classes dirigeantes de toutes les puissances belligérantes. Pour montrer cette situation objective, il faut prendre non pas des exemples, des données isolées (l’extrême complexité des phénomènes de la vie sociale permet toujours de trouver autant d’exemples ou de données isolées qu’on voudra à l’appui de n’importe quelle thèse), mais tout l’ensemble des données sur les fondements de la vie économique de toutes les puissances belligérantes et du monde entier."

– les motifs qui sont souvent invoqués également dans la première guerre mondiale ont trait au rapport des forces entre impérialismes. Ainsi, on souligne que les Allemands auraient intérêt à lancer la guerre avant que la Russie ne se renforce au point d’être capable de les contrer. Les Français et les Anglais, de leur côté, auraient intérêt à la lancer avant que l’Allemagne ne soit trop puissante économiquement et militairement. Etc, etc…On présente ainsi la guerre comme l’aboutissement de la course aux armements. Mais, là aussi, cela ne suffit pas à motiver une guerre mondiale avec tous les risques que cela entraîne, les dépenses et les menaces éventuelles. Ces risques, on va les voir se dessiner chez toutes les puissances vaincues et aussi dans tous les empires où les forces nationales centrifuges se serviront de la guerre pour renverser l’oppression nationale. Mais les risques des questions nationales non réglées vont se catapulter avec les risques révolutionnaires du prolétariat. La guerre mondiale va se transformer à sa fin en guerre civile révolutionnaire, renversant les rois et les bourgeoisies. Les classes dirigeantes ne pouvaient prendre ce risque que si elles estimaient, du fait de l’ampleur de la crise, que le risque révolutionnaire prolétarien était déjà présent et que l’entrée en guerre était une manière de l’éradiquer momentanément en contraignant le mouvement ouvrier au silence à sa base et à l’alignement à son sommet.

Les motifs généraux de guerre mondiale, ce sont donc les limites et les contradictions du système capitaliste. Ce sont les effondrements dus au fonctionnement économique et les risques qu’ils engendrent dans la lutte des classes… Ces risques amènent les classes dirigeantes à se précipiter dans la guerre plutôt que dans la révolution sociale.

Par exemple, la Russie s’est jetée dans la guerre avant toute concertation avec l’Etat français alors que cette concertation faisait partie de son alliance avec la France. Or, la Russie de 1914 est un pays où monte la révolution prolétarienne. Eh oui ! Pas seulement en 1917 mais déjà en 1914... Et déjà, en 1914, pour la première fois en Russie, les bolchéviks sont devenus majoritaires dans la classe ouvrière !

Ce n’est pas seulement la Russie qui était menacée par la montée révolutionnaire mais tous les empires, l’empire austro-hongrois et l’empire ottoman. Les nationalités opprimées et les classes ouvrières menaçaient de s’unir contre cette oppression impériale. La menace plane sur les empires : en 1911, la révolution a renversé déjà la dynastie des Qing en Chine. Le 23 janvier 1913, la révolution contre l’empire Ottoman a lieu. Les « Jeunes-Turcs » prennent le pouvoir par un coup d’État mené par le triumvirat formé par Enver Pacha, Talaat Pacha et Djemal Pacha.

Partout en Europe de l’Est comme dans l’Empire Ottoman ou en Russie, la révolte des nationalités rejoint celle de la classe ouvrière et des paysans pauvres. C’était également le cas des Juifs et de la classe ouvrière des pays d’Europe de l’Est comme la Pologne et la Hongrie. En mars-avril 1907, c’est une révolution paysanne qui a été écrasée dans le sang en Roumanie. En mai 1912 la grève générale et les émeutes ouvrières à Budapest organisées par les sociaux-démocrates en Hongrie ont été violemment réprimées.

Le 14 avril 1913, grève générale en Belgique. L’hiver 1913, il y a à la fois la crise économique catastrophique en Allemagne, des grèves ouvrières violentes au Royaume Uni, des grèves massives en Russie (1,75 million de grévistes de juin 1913 à juillet 1914).

L’Europe ouvrière menace la bourgeoisie. La réplique sera l’entrée en guerre…

La guerre mondiale, ce n’est pas seulement une guerre contre d’autres puissances : c’est une guerre contre les classes ouvrières et les peuples !

La guerre était le résultat d’une aggravation des contradictions du système mondial :

« L’Europe, après la guerre est tombée dans une situation plus pénible qu’avant 1914. Mais la guerre n’a pas été un phénomène fortuit. Ça a été le soulèvement aveugle des forces de production contre les formes capitalistes, y compris celles de l’Etat national. Les forces de production, créées par le capitalisme, ne pouvaient plus tenir dans le cadre des formes sociales du capitalisme, y compris le cadre des Etats nationaux. De là, la guerre. Quel a été le résultat de la guerre pour l’Europe ? Une aggravation considérable de la situation. Nous avons maintenant les mêmes formes sociales capitalistes, mais plus réactionnaires ; les mêmes barrières douanières, mais plus hérissées d’obstacles ; les mêmes frontières, mais plus étroites ; les mêmes armées, mais plus nombreuses ; une dette accrue, un marché restreint. Telle est la situation générale de l’Europe. Si, aujourd’hui, l’Angleterre se relève quelque peu, c’est au détriment de l’Allemagne ; demain, ce sera l’Allemagne qui se relèvera au détriment de l’Angleterre. Si la balance commerciale d’un pays accuse un excédent, la balance d’un autre pays accuse un passif correspondant » (Trotsky, 1926).

Crise économique et première guerre mondiale

La première guerre mondiale est, d’abord et avant tout, un sous-produit de la crise du système capitaliste mondial. Comme la crise de 1929 est la cause directe de la seconde guerre mondiale, la crise de 1907 est la cause directe de la première guerre mondiale…

Quand les classes dirigeantes perçoivent que la dernière crise les a durablement déstabilisés, ils savent que la prochaine sera dangereuse socialement, face à la classe ouvrière… Ils préparent alors la guerre mondiale et développent à la fois leurs armements et leurs armes sociales et idéologiques pour entraîner les peuples dans la boucherie…

La Panique bancaire américaine de 1907, aussi nommée Panique des banquiers, est une crise financière qui eut lieu aux États-Unis lorsque le marché boursier s’effondra brusquement, perdant près de 50 % de la valeur maximale atteinte l’année précédente. Cette panique se produisit au milieu d’une période de récession, marquée par d’innombrables retraits de fonds des banques de détail et d’investissement. La panique de 1907 se propagea à tout le pays, de nombreuses banques et entreprises étant acculées à la faillite. Parmi les premières causes de la crise, on peut citer le retrait de liquidités des banques de New York, la perte de confiance des dépositaires et l’absence d’un fonds de garantie des dépôts.

La crise éclata en octobre après une tentative ratée de corner sur les actions de la compagnie United Copper. Les banques qui avaient prêté de l’argent pour réaliser le corner furent victimes de retraits massifs, qui se propagèrent aux établissements affiliés, causant en l’espace d’une semaine la chute de la société fiduciaire Knickerbocker Trust Company, troisième établissement en importance de ce genre à New York. Cette chute causa une vague de paniques parmi les établissements financiers de la ville lorsque les banques régionales commencèrent à retirer des fonds de New York. La panique gagna bientôt le pays tout entier et les particuliers se ruèrent sur les banques pour retirer leurs dépôts.

La panique se serait accrue si le financier J. P. Morgan n’était pas intervenu en engageant ses fonds propres et en persuadant d’autres banquiers de l’imiter pour soutenir le système bancaire américain. À cette époque, il n’existait pas de banque centrale américaine pour réinjecter des liquidités sur le marché. En novembre, la crise était pratiquement terminée, quand elle repartit de plus belle lorsqu’une firme de courtiers fit un emprunt massif gagé sur les actions de la Tennessee Coal, Iron and Railroad Company (TC&I). La chute des actions de cette compagnie fut évitée par une prise de participation d’urgence de la U.S. Steel effectuée avec l’aval du président Theodore Roosevelt, pourtant farouche opposant des monopoles. L’année suivante, le sénateur Nelson W. Aldrich réunit une commission qu’il présida lui-même pour enquêter sur la crise et préconiser des solutions. Le processus allait aboutir le 22 décembre 1913 à la création de la Réserve fédérale des États-Unis.

La panique de 1907 se produisit lors d’une période de récession prolongée entre mai 1907 et juin 1908. L’interaction entre la récession, la panique bancaire et la crise boursière provoquèrent un déséquilibre économique de taille. Robert Bruner et Sean Carr citent de nombreuses statistiques qui donnent une idée de l’ampleur des dégâts dans The Panic of 1907 : Lessons Learned from the Market’s Perfect Storm. La production industrielle chuta à un niveau sans précédent après une telle crise, et le nombre de faillites en 1907 se classa au second rang des plus hauts jamais enregistrés. La production chuta de 11 %, les importations de 26 %, et le chômage, qui était à moins de 3 %, atteignit 8 %.

Au début de 1907, le banquier Jacob Schiff de Kuhn, Loeb & Co. avait prononcé un discours devant la chambre de commerce de New York qui contenait cet avertissement : « Si nous n’avons pas de banque centrale disposant d’un contrôle suffisant des ressources nécessaires au crédit, ce pays se retrouvera face à la crise financière la plus brutale et la plus grave de son histoire ».

En novembre 1910, Aldrich convoqua une conférence qui fut tenue secrète et rassembla les plus éminents financiers américains ; elle se tint au club de Jekyll Island, au large de la côte de Géorgie ; à l’ordre du jour figuraient les politiques monétaires et le système bancaire. Aldrich et A. P. Andrews (vice-secrétaire du département du Trésor), Paul Warburg (représentant de Kuhn, Loeb & Co.), Frank A. Vanderlip (qui avait succédé à James Stillman comme directeur de la National City Bank of New York), Henry P. Davison (associé principal de la compagnie J.P. Morgan & Co.), Charles D. Norton (directeur de la First National Bank of New York inféodée à Morgan) et Benjamin Strong (représentant J.P. Morgan), élaborèrent le projet d’une banque de réserves nationale (National Reserve Bank).

Morgan apparut d’abord comme un héros, mais bien vite cette image se ternit avec les craintes de voir émerger une ploutocratie et la concentration des richesses entre les mains d’une minorité. La banque de Morgan avait résisté, mais les sociétés fiduciaires qui concurrençaient le système bancaire traditionnel ne pouvaient en dire autant. Certains experts pensèrent que la crise avait été fabriquée de toutes pièces pour ébranler la confiance dans les sociétés fiduciaires au bénéfice des banques. D’autres pensèrent que Morgan avait profité de la crise pour réussir la fusion entre U.S. Steel et TC&I.

En décembre 1907, la crise américaine atteint de plein fouet l’Allemagne. La crise y est due à la croissance excessive de l’économie et amplifiée par la crise américaine. Le chômage grimpe en flèche.

Voici un extrait du journal économique « La Tribune » du 8 novembre 2013 :

« En 1907, une crise financière majeure née aux États-Unis a affecté le reste du monde et démontré la fragilité du système financier international.

Les suites du crash de 1907 ont poussé la puissance hégémonique de l’époque, la Grande-Bretagne, à réfléchir à la façon de mettre sa puissance financière au service de sa capacité stratégique sur la scène internationale. Telle est la conclusion d’un livre important sorti récemment, Planning Armageddon, de Nicholas Lambert, qui étudie la relation entre l’économie britannique et la Première Guerre mondiale. Il y montre comment, dans le cadre d’un jeu stratégique de grande ampleur, la Grande-Bretagne a combiné sur la scène internationale sa prédominance militaire, notamment sur les mers, avec son leadership financier.

Entre 1905 et 1908, l’amirauté britannique avait esquissé le plan d’une guérilla financière et économique contre la puissance montante en Europe, l’Allemagne. La guérilla économique, si elle avait été menée à fond, aurait coulé le système financier de l’Allemagne et l’aurait empêché de s’engager dans un conflit militaire, quel qu’il soit. Quand les visionnaires de l’amirauté britannique ont été confrontés à un rival sous la forme de l’Allemagne du Kaiser, ils ont compris comment le pouvoir pouvait prospérer sur la fragilité financière.

Pour les rivaux de la Grande-Bretagne, la panique financière de 1907 montrait la nécessité de mobiliser les puissances financières elles-mêmes. Les États-Unis, de leur côté, reconnaissaient qu’il leur fallait une banque centrale analogue à la Banque d’Angleterre. Les financiers américains étaient persuadés que New York devait développer son propre système d’échanges commerciaux pour traiter les lettres de change de la même manière que le marché de Londres, et assurer leur monétisation (ou acceptation).

Un personnage central a joué un rôle essentiel pour parvenir au développement d’un marché américain des acceptations bancaires. Il s’agit d’un immigré, Paul Warburg, frère cadet de Max Warburg, un banquier renommé de Hambourg qui était le conseiller personnel du Kaiser Guillaume II d’Allemagne.

Les frères Warburg, Max et Paul, constituaient un tandem transatlantique qui poussait énergiquement à la création d’institutions germano-américaines comme alternative au monopole industriel et financier de la Grande-Bretagne. Ils étaient convaincus que l’Allemagne et les États-Unis étaient des puissances montantes, tandis que la Grande-Bretagne était sur le déclin.

On voit réapparaître aujourd’hui certaines caractéristiques de la situation financière d’avant 1914. Après la crise financière de 2008, les institutions financières semblaient être à la fois des armes de destruction massive sur le plan économique et les instruments potentiels de la mise en oeuvre de la puissance nationale.

En 1907, après une crise financière marquante qui a failli entraîner un effondrement complet du système, plusieurs pays ont commencé à penser la finance avant tout comme un instrument du pouvoir brut qui peut et doit être mis au service de l’intérêt national. Ce genre d’idée a conduit à la guerre de 1914. Un siècle plus tard, en 2007-2008, le monde a subi un choc financier encore plus important qui a enflammé les passions nationalistes. Les stratégies destructrices ne sont peut-être pas loin derrière. »

1914 : Quand les grandes puissances provoquent des guerres pour éviter la faillite…

Bien que ce soit l’un des secrets les mieux gardés de la guerre 1914-18, le Trésor et les finances de l’Empire britannique étaient déjà en faillite au moment où la guerre était déclarée entre la Grande-Bretagne et le Reich allemand.

Si l’on examine la réalité des relations financières des principales parties entrées en guerre, on découvre un arrière-fond extraordinaire de crédits secrets, de plans pour partager les matières premières et la richesse physique du monde entier d’alors, sur la base de crédits par tranches. A ce moment-là, il fut décidé que New York devait être le banquier de l’entreprise !

En effet, la Première Guerre mondiale fut déclenchée quand on s’aperçut que les réserves d’or des pays belligérants ne pouvaient pas financer les hostilités ni garantir la valeur des émissions de monnaie fiduciaire des Banques centrales. Comme la production ne pouvait pas suivre le rythme de ces émissions, il s’ensuivit une dégradation constante de la valeur des monnaies et l’instauration de leur cours forcé, souvent accompagné d’un moratoire. Comme les échanges internationaux se réglaient en or, tout fut mis en œuvre afin d’exiger que les réserves d’or des pays belligérants soient envoyées vers les pays créanciers. Ainsi se déplaçait le centre de pouvoir de l’Europe vers les Etats-Unis ! Bien évidemment, l’ampleur de ces mouvements de capitaux déstabilisa les marchés des changes et freina le commerce international.

Transfert des réserves d’or

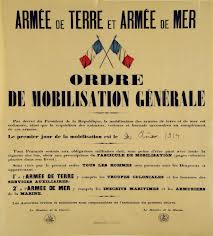

A en croire les livres d’histoire populaire, c’est un assassinat serbe qui déclencha les hostilités en tuant à Sarajevo, le 28 juin 1914, l’héritier du trône d’Autriche, l’archiduc François-Ferdinand.. Après un mois de négociations frénétiques, l’Autriche déclara la guerre au petit Etat de Serbie, tenu pour responsable du meurtre. Elle avait été assurée de l’appui de l’Allemagne, au cas où la Russie soutiendrait la Serbie. Le lendemain, le 29 juillet, la Russie donna des ordres de mobilisation à son armée, en préparation de la guerre. Puis le même jour, à la réception d’un télégramme de l’empereur allemand le suppliant de ne pas mobiliser, le tsar Nicolas II annula ses ordres. Le 30 juillet, le haut Commandement russe persuada le faible tsar de reprendre la mobilisation. Le 31 juillet, l’ambassadeur allemand à Saint Pétersbourg remit au tsar une déclaration de guerre. Le 3 août 1914, l’Allemagne déclara la guerre à la France et les troupes allemandes envahirent la Belgique. Le 4 août, l’Angleterre déclara la guerre à l’Allemagne en invoquant ses engagements envers la protection de la neutralité belge. Répétons-le encore, la décision britannique d’entrer en guerre pour protéger son voisin belge sur le continent intervenait au moment où le Trésor britannique et le Système de la Livre Sterling étaient de fait en faillite. C’est d’autant plus étonnant à la lecture d’une série de mémorandums internes du Trésor britannique, connus désormais des historiens.

En janvier 1914, six mois avant le casus belli de Sarajevo, le chancelier britannique avait demandé à Sir George Paish, haut fonctionnaire du Trésor, de mener une étude exhaustive sur les réserves-or britanniques. Depuis les années 70, la Livre Sterling et la City de Londres représentaient le pivot du système financier et monétaire mondial, de la même façon que New York et le dollar représentent ce pivot depuis 1945 sous le système de Bretton Woods. Le mémorandum confidentiel de Sir George est révélateur de la pensée officielle à Londres à l’époque. Dans son étude, Paish parlait de la sophistication progressive des grandes banques commerciales allemandes depuis les crises des Balkans en 1911-12, ce qui les conduisit à renforcer considérablement leur réserve-or. Paish avertit Lloyd George que tout retrait soudain de fonds hors de Londres pourrait sérieusement entraver la capacité de la nation à collecter l’argent nécessaire pour mener une grande guerre. C’était, rappelons-le, six mois avant Sarajevo. Les paiements en espèces -or et argent- furent suspendus en même temps que l’Acte bancaire de 1844, ce qui mit à la disposition de la Banque d’Angleterre une grande quantité d’or pour faire face aux paiements de nourriture et de matériels militaires. Les Britanniques reçurent à la place des billets de la Banque d’Angleterre comme cours légal, pendant la durée de l’état d’urgence, soit jusqu’en 1925.

Les fondations de la domination britannique instaurée après 1815 pourrissaient déjà à l’époque depuis une cinquantaine d’années. Dans les années 50 du XIX° siècle, la Grande-Bretagne avait été la première puissance industrielle du monde. Mais, notamment à partir de la panique de 1857, les élites britanniques commencèrent à piller systématiquement leur propre économie industrielle ainsi que celle du reste du monde[1]. Après 1857, la politique officielle adoptée par la Banque d’Angleterre consistait à réguler la quantité de réserves-or mondiales, alors basées à Londres, en élevant ou abaissant les taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre, plutôt qu’en traitant les causes sous-jacentes de la stagnation technologique domestique. Donc, à la suite de ce changement politique fondamental, alors que l’or quittait l’Angleterre et mettait en danger les réserves de crédit du pays, la Banque d’Angleterre réagit en haussant ses taux, à commencer par son taux d’escompte bancaire. L’or se mit alors à affluer vers Londres, depuis d’autres centres tels que Paris et New York. Bien sûr, l’investissement dans l’industrie nationale s’effondra et les exploitations agricoles périclitèrent en Angleterre. Mais jusqu’à la fin des années 1890, la Grande-Bretagne tenta de compenser cette dévastation en saignant ses colonies, surtout l’Inde, contrôlant les termes d’échanges à l’avantage du pouvoir financier de la City de Londres. La famine, la dépression industrielle et des conséquences semblables de par le monde étaient le fait de ces cercles qui forgeaient les politiques monétaires comme les Barings, les Rothschild[2], les Hambros. Toutefois, jusqu’en 1914, ces manipulations se révélèrent inefficaces[3].

Dès les années 1890, du point de vue du développement technologique et agricole, l’industrie britannique s’était fait amplement dépasser par le reste du monde. Deux nations venaient en tête : l’Amérique et l’Allemagne. Dans les années 1870, 1′Allemagne avait commencé à bâtir sa propre structure bancaire indépendante pour libérer son commerce extérieur de la finance londonienne. En 1893,1′Allemagne répondit à une panique bancaire provoquée à Berlin en convoquant une commission nationale. Composée de dirigeants de l’industrie, de l’agriculture, du gouvernement et de la banque, elle était représentative de tous les groupes d’intérêt économiques de la nation. Il en résulta des lois strictes imposées aux autres nations industrielles, limitant, voire interdisant le commerce à terme et d’autres formes de spéculation en bourse. Le crédit fut alors orienté vers l’investissement, l’agriculture et l’industrie. On développa rapidement la flotte allemande de manière à donner au pays un plus grand contrôle sur son propre commerce, brisant le monopole britannique sur les transports marchands. Les machines allemandes, de qualité supérieure, commencèrent à pénétrer les marchés anglais et même américains. La domination de l’Empire britannique était menacée. Mais l’Establishment britannique refusa de se rendre à l’évidence en changeant de cap après cinquante années d’une politique industrielle de désinvestissement monétariste[4]. A la place, il se prépara à la guerre pour réorganiser les conditions de fonctionnement de l’économie mondiale[5]. Au lieu de moderniser l’industrie britannique, l’Angleterre se tourna vers ses amis dans la communauté bancaire internationale de New York, et négocia « un très gros prêt ». Londres joua bientôt son va-tout. Son marché à l’investissement le plus important depuis les années 1870 était les Etats-Unis…

[1] C’est encore la même chose aujourd’hui avec les Etats-Unis…

[2] Les Rothschild sont la plus puissante des dynasties de la Banque depuis le XIXème siècle.

[3] C’est précisément ce qui arrive aujourd’hui aux Etats-Unis : malgré les manipulations des statistiques, des taux d’intérêt et des marchés de matières premières, les effets recherchés par les familles bancaires sont de plus en plus réduits dans le temps !

[4] Que s’est-il passé aux Etats-Unis ces trente dernières années ? La même politique de désindustrialisation fut appliquée par la Haute finance… comme s’il était prévu d’engager les Etats-Unis vers une voie sans retour.

[5] En 2007, que s’apprêtent à faire les dirigeants américains pour l’ensemble du Moyen-Orient

Extraits de l’ouvrage de Jacques Delacroix : 1929-2007 des parallèles stupéfiants – Le Pouvoir occulte met Wall Street dans son ligne de mire. - Liesi

Les fusillés pour l’exemple

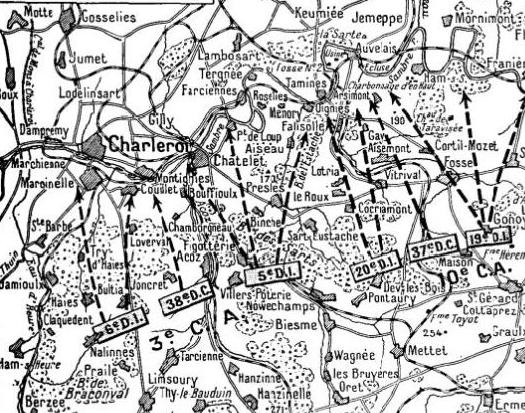

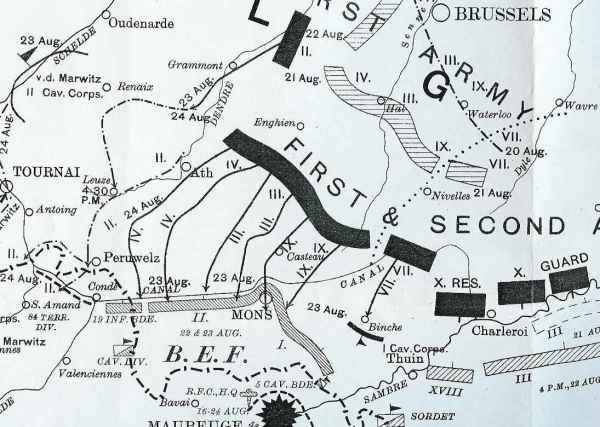

L’invasion allemande de la Belgique :

Comme nous le rappellent nos lecteurs, les civils ont été parmi les nombreuses victimes...

Il convient de ne pas l’oublier à l’heure où on glorifie un peu partout la première des horreurs mondiales du capitalisme !

Les populations ont été prises entre deux ou trois feux et accusées par les troupes allemandes d’avoir pris parti contre elles. Elles ont été traitées en ennemies et violemment frappées, souvent mortellement.

La « Bataille de Mons » (23-24 août 1914), eut lieu en milieu urbain, causant de nombreuses destructions dans des agglomérations surpeuplées et semant la misère dans les cités ouvrières.

On remarquera qu’il y a une immense majorité de monuments aux troupes combattantes pour un nombre infime de monuments aux victimes civiles...

Pour lire "Au-dessus de la mêlée" de Romain Rolland : cliquer ici

Messages

1. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 12 février 2014, 21:11

Lettre de dénonciation d’un défaitiste

« Calan, 21 mai 1915 Monsieur le Préfet,

Je trouve qu’il est de mon devoir d’institutrice française de vous faire part des conversations qui me reviennent de plusieurs sources en relatant les récits d’un jeune zouave, Le Cren, Pierre, hospitalisé depuis mars et arrivé au pays depuis quelques jours, les récits fait par ce jeune homme ont du crédit car il est plus instruit que la majorité des hommes du pays. Je ne cherche pas à lui nuire, Mr le Préfet, je n’ai jamais eu que de bonne relations avec les siens mais je sens qu’inconsciemment ou par vantardise il va influencer l’esprit de nos pauvres bretons qui juste commençaient à avoir confiance en la France.

Hier il disait que les belges avec lesquels il était préfèreraient tous voir le triomphe de l’Allemagne, que le gouvernement belge veut également que notre adversaire ait le dessus ; que les belges préfèreraient les soldats allemands aux français ; que les allemands étaient très polis où ils passaient que nos soldats dévastaient leurs fermes etc. etc. Il serait bon qu’il reçoive un petit avertissement car il va faire bien du mal ; nous avons eu tant à combattre, tant à nous dépenser pour essayer de faire naitre la confiance chez nos bretons méfiants même de leur pays ! Les paroles du jeune zouave sont bues et se distilleront dans tout le pays. Du reste il est de la classe 14, de celle dont tous les jeunes gens sont partis la mort au cœur, grâce à quelques imbéciles revenus en convalescence. Mon père, un vieux brave de 70 avait réussi à se faire aimer de la petite classe 15 il les a encouragés, il a réussi à en faire de vrais patriotes qui sont partis gais et qui écrivent d’une façon très encourageante à leurs parents et cependant parmi ceux-là il en est un qui a avoué à mon père qu’il s’était abîmé la jambe pour ne pas être accepté au conseil de révision parce qu’un soldat revenu du front l’avait effrayé. Ce petit de la classe 15 est le plus content de tous maintenant . Alors il ne faudrait pas que notre zouave mette son mois de convalescence à détruire ce que nous avons eu tant de peine à édifier.

Veuillez m’excuser, Monsieur le Préfet, et croire à mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.

Louise Beller

née Le Béhérec »

Archives du Mobihan

2. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 12 février 2014, 21:14

Sur les causes de la guerre franco-allemande de 1870, Jean Jaurès écrivait dans "Histoire socialiste" :

QUI EST RESPONSABLE DE LA GUERRE ?

Dans le conflit qui a mis aux prises deux puissantes nations, la France a une grande et profonde responsabilité. C’est elle qui l’a préparé dès longtemps et qui l’a rendu presque inévitable en méconnaissant les conditions de vie de l’Allemagne, en marquant une hostilité sourde ou violente à la nécessaire et légitime unité allemande. Cet aveu est douloureux sans doute, et il semble que ce soit redoubler la défaite du vaincu que le reconnaître responsable, pour une large part, de la guerre où il a succombé. Mais c’est au contraire échapper à la défaite en se haussant à la vérité qui sauve et qui prépare les relèvements. M. de Bismarck a dit : « La France est politiquement le plus ignorant de tous les peuples ; elle ignore ce qui se passe chez les autres. »

Sur l’Allemagne elle s’était longuement méprise. Elle avait oublié le merveilleux génie pratique et agissant de Frédéric II : elle avait oublié aussi l’admirable mouvement de passion nationale qui avait soulevé et emporté l’Allemagne de 1813. Elle se figurait que jamais l’âpre volonté prussienne ne disciplinerait les flottantes énergies de la race allemande. Et elle croyait qu’après une courte crise de patriotisme exaspéré, l’Allemagne, à peine délivrée de l’occupation étrangère, se livrait aux douceurs inertes d’un idéalisme impuissant, et renonçait à fonder dans le monde réel des intérêts et des forces sa grandeur politique, industrielle et militaire.

À vrai dire, si la France avait scruté plus profondément la pensée allemande, elle aurait vu que son idéalisme n’était ni abstrait, ni vain, qu’il s’alliait, au contraire, à un sens très précis de la réalité, ou plutôt qu’il était l’effort immense de l’esprit pour élever à sa hauteur toute la réalité. Hegel avait dit : « Il ne faut pas s’élever du monde à Dieu, il faut élever le monde à Dieu », c’est-à-dire saisir l’idée de l’univers sans abandonner jamais la réalité immédiate.

Ainsi le génie allemand construisait le pont sublime par où un peuple tout entier pouvait passer de l’audace précise de la spéculation à l’audace précise de l’action. Mais, pour le regard des Français, cet âpre paysage, dont l’architecture hardie des systèmes franchissait les abîmes, était comme noyé d’une brume romantique. Il avait comme un aspect lunaire. Quelques hommes pourtant commençaient à voir la réalité, Quinet surtout. Il n’avait pas attendu les durs avertissements que nous donnera Henri Heine en 1840 ; dès 1831, il annonçait que la communauté du génie allemand se traduirait assurément en communauté nationale et politique ; que l’unité allemande se causerait par la Prusse, et que cette force nouvelle, toute chargée de lourdes rancunes et de vieilles haines, menacerait, en son expansion soudaine et rapide l’Europe et la France elle-même. « La contradiction, disait-il, est devenue trop flagrante pour pouvoir durer entre la grandeur des conceptions allemandes et la misère des États auxquels elles s’appliquent. L’ambition publique éveillée par 1814, étouffée, à l’étroit dans ses duchés. Je pourrais nommer les plus beaux génies de l’Allemagne à qui le sol manque sous les pas, et qui tombent à cette heure, épuisés et désespérés, sur la borne de quelque principauté faute d’un peu d’espace pour s’y mouvoir à l’aise. Depuis que les constitutions ont fait des citoyens, il ne manque plus qu’un pays pour y vivre, et la forme illusoire de la Diète germanique, assiégée par les princes et par les peuples, tend à s’absorber un matin, sans bruit, dans une représentation constitutionnelle de toutes les souverainetés locales .... Nous n’avions pas songé que tous ces systèmes d’idées, cette intelligence depuis longtemps en ferment et toute cette philosophie du Nord, qui travaille ces peuples, aspireraient aussi à se traduire en évènements dans la vie politique, qu’ils frapperaient sitôt à coups redoublés pour entrer dans les faits et régner à leur tour sur l’Europe actuelle.

« Nous qui sommes si bien faits pour savoir quelle puissance appartient aux idées, nous nous endormions sur ce mouvement d’intelligence et de génie ; nous l’admirions naïvement, pensant qu’il ferait exception à tout ce que nous savons et que jamais il n’aurait l’ambition de passer des consciences dans les volontés, des volontés dans les actions, et de convoiter la puissance sociale et la force politique. Et voilà cependant que ces idées, qui devaient rester si insondables et si incorporelles, font comme toutes celles qui ont jusqu’alors apparu dans le monde et qu’elles se soulèvent en face de nous comme le génie même d’une race d’hommes, et cette race elle-même se range sous la dictature d’un peuple, non pas plus éclairé qu’elle, mais plus avide, plus ardent, plus exigeant, plus dressé aux affaires. Elle le charge de son ambition, de ses rancunes, de ses rapines, de ses ruses, de sa diplomatie, de sa violence, de sa gloire, de sa force au dehors, se réservant à elle l’honnête et obscure discipline des libertés intérieures. Depuis la fin du moyen âge, la force et l’initiative des États germaniques passe du Midi au Nord avec tout le mouvement de la civilisation. C’est donc de la Prusse que le Nord est occupé à cette heure à faire son instrument ? Oui ; et si on le laissait faire, il la pousserait lentement, et par derrière, au meurtre du vieux royaume de France. En effet, au mouvement politique que nous avons décrit ci-dessus est attachée une conséquence que l’on voit déjà naître. À mesure que le système germanique se reconstitue chez lui, il exerce une attraction puissante sur les populations de même langue et de même origine qui en avaient été détachées par la force. Sachons que la plaie du traité de Westphalie et la cession des provinces d’Alsace et de Lorraine saignent encore au cœur de l’Allemagne autant que les traités de 1815 au cœur de la France. »

Or, à mesure que les peuples allemands cherchaient à échapper à leur chaos d’impuissance et d’anarchie, à mesure qu’ils marquaient leur volonté de s’organiser, de préluder par l’union douanière à l’union politique et à l’action nationale, à mesure que l’idéalisme allemand se révélait plus substantiel et plus énergique, quelle était la pensée, quelle était l’attitude de la France ? Dès lors, je veux dire dès le règne de Louis-Philippe, il y a dans la pensée française à l’égard de l’Allemagne incertitude, ambiguïté, contradiction. S’opposer à la libre formation d’un peuple c’est répudier toute la tradition révolutionnaire. Au nom de la Convention, Hérault de Séchelles s’écriait : « Du haut des Alpes la liberté salue les nations encore à naître ». C’est l’Allemagne et l’Italie qu’il évoquait ainsi à la lumière de la vie. La féodalité n’était pas seulement tyrannie, elle était morcellement : et la liberté ne pouvait naître qu’en brisant à la fois des entraves et des cloisons. Les démocraties ne pouvaient se former que dans les cadres historiques les plus vastes. Maintenir la nationalité allemande à l’état de dispersion, c’était donc pour la France révolutionnaire refouler et briser la Révolution elle-même : Comment l’eût-elle pu sans une sorte de suicide ? Mais d’autre part laisser se constituer à côté de soi, débordant au-delà même du Rhin, la formidable puissance de l’Allemagne organisée et unifiée, c’était renoncer sinon à toute sécurité, du moins à l’instinct de suprématie. Ah ! qu’il était difficile à la France de devenir une égale entre des nations égales ! Qu’il lui était malaisé de renoncer à être la grande nation pour n’être plus qu’une grande nation ! Il fallait que par un prodigieux effort de conscience elle dominât toute sa tradition, toute son histoire, toute sa gloire. La première des nations de l’Europe continentale, elle avait été organisée, et sa force concentrée avait été par là même une force rayonnante, rayonnement de puissance, rayonnement d’orgueil, rayonnement de pensée, rayonnement de générosité, rayonnement de violence, les Croisades, la catholicité française du XIIIe siècle, la primauté insolente et radieuse de Louis XIV, l’universalité de l’Encyclopédie, la Révolution des Droits de l’Homme, enfin l’orage napoléonien qui fécondait l’Europe en la bouleversant. La France s’était habituée à être le centre de l’histoire européenne, le centre de perspective quand elle n’était pas le centre d’action.

Elle ne discernait plus son intérêt de l’intérêt du monde, son orgueil de sa générosité. Elle croyait avoir conquis, en se donnant, le droit de dominer, et elle avait eu des façons hautaines de propager la liberté elle-même. La Révolution avait été une fièvre d’enthousiasme humain et d’orgueil national. Elle voulait bien que les peuples fussent libres, mais libres par elle, des peuples libérés, des peuples affranchis, c’est-à-dire formant autour d’elle et sous son patronage auguste de libératrice une clientèle reconnaissante. Quoi ! tous ces peuples maintenant allaient-ils donc se constituer par leur propre effort, devenir des puissances vraiment et pleinement autonomes ? Toute cette argile qu’elle avait cru pétrir et animer du souffle de sa bouche allait donc s’animer d’une étincelle intérieure ? Elle pourrait être menacée demain, non plus par des coalitions accidentelles et passagères qui attestaient sa puissance même et l’éclat de son destin, mais par la constitution permanente et par la vie normale de grandes nations indépendantes et redoutables ... Son droit d’aînesse européenne allait lui échapper ; son privilège d’unité allait se communiquer à d’autres ; son instinct de conservation s’inquiétait et son orgueil d’idéalisme souffrait comme sa vanité de domination.

C’est déjà beaucoup qu’en cette crise profonde de la France tant de consciences françaises se soient trouvées pour accepter et même pour saluer avec joie les destins nouveaux. Qui pourrait lui faire grief de ne pas avoir pratiqué d’emblée, avec unanimité et avec suite la politique internationale qui convenait à l’idée nouvelle ? Il lui aurait été plus facile d’accepter cet élargissement du rôle des autres peuples si elle-même avait pu développer d’un mouvement régulier toutes les forces de démocratie, de liberté politique et de progrès social que contient le génie de la Révolution. Sa fierté eût été consolée si elle avait gardé, dans sa vie intérieure, une avance sur les autres nations qui s’organisaient et se libéraient à leur tour. Mais quoi, dans la France même de la Révolution la démocratie paraissait condamnée, par la monarchie bourgeoise et censitaire, à un demi-avortement. Il semblait à plus d’un esprit que la France ne pourrait retrouver la pleine liberté révolutionnaire que par la force d’expansion révolutionnaire. Et la tentation des vieilles primautés s’insinuait à nouveau dans le rêve de démocratie. Quinet nous a laissé de ce trouble de conscience un éloquent témoignage dans un de ses écrits : « 1815 et 1840 ». C’est au moment où la politique brouillonne de M. Thiers provoquait contre la France une coalition européenne où la Prusse était entrée : Quinet reprend d’un accent belliqueux la revendication française des « frontières naturelles » ; il veut, comme Danton, porter la France au Rhin. Il sonne la fanfare d’un nationalisme vigoureux en proclamant qu’il n’y a pas de liberté intérieure pour un peuple sans la pleine indépendance extérieure et que cette pleine indépendance n’existera point pour le peuple français tant qu’il n’aura pas dilaté ses frontières et retrouvé la partie la plus nécessaire, la plus nationale des conquêtes de la Révolution. Cet intérêt est si vital pour la France et elle est menacée, si elle se résigne, d’une telle déchéance qu’il vaut mieux pour elle assumer seule le risque d’une guerre générale contre la coalition européenne, à la condition de bien comprendre qu’elle joue cette fois son existence même, qu’elle ne peut sans périr subir une invasion nouvelle, un amoindrissement nouveau, et que toute la terre du pays doit se soulever contre l’étranger avec la violence d’une convulsion naturelle. Toutes les tentatives gouvernementales seront vaines, la démocratie populaire sera frappée d’impuissance comme l’oligarchie bourgeoise, le peuple sera débile comme le pouvoir tant que le ressort de la vie nationale sera comprimé et faussé par les traités de 1815. « Plus j’y pense, plus je reste persuadé que ni le despotisme, ni la liberté, ni le gouvernement, ni les partis ne peuvent se fonder d’une manière assurée sur un État dont les bases ont été mutilées par la guerre, et que la paix n’a pas tenté de réparer. Chaque jour, je me convaincs que le pouvoir chancellera aussi longtemps que chancellera le pays, assis sur les traités de 1815 ; qu’il n’est pire fondement que la défaite ; que surtout il faut désespérer de la liberté si l’on ne peut recouvrer l’indépendance. L’État craque sur les bases menteuses que nos ennemis lui ont faites de leurs mains, et au lieu de le soutenir, nous nous rejetons les uns aux autres les causes de ce dépérissement général. Je vois autour de nous des pays, où l’on est unanime dans les projets de conquête ; ils marchent, malgré leurs divisions apparentes, comme un seul homme, à l’accomplissement de leurs desseins sur le globe. Et nous, non seulement nous nous interdisons, comme au vieillard de la fable, toute vaste pensée, tous longs espoirs, tout projet d’accroissement, mais nous ne pouvons même nous réunir pour reconnaître le mal qui nous fait tous périr.

« Pour la France, il ne s’agit pas tant de conquérir que de s’affranchir, non pas tant de s’accroître que de se réparer, elle ne doit pas faire un mouvement qui ne la mène à la délivrance du droit public des invasions. Tout ce qui est dans cette voie est bien, tout ce qui est contraire est mal. Royauté, république, juste-milieu, démocratie, bourgeoisie, aristocratie, hommes de théorie, hommes de pratique, tous ont là-dessus le même intérêt ; c’est le point où leur réconciliation est forcée, puisque chacun de nos partis ne sera rien qu’une ombre aussi longtemps qu’il n’y aura parmi nous qu’une ombre de France, et que nos débats intérieurs seront stériles et pour le monde et pour nous-mêmes tant que, d’une manière quelconque, par les négociations ou par la guerre, nous ne nous serons pas relevés du sépulcre de Waterloo. C’est ainsi que l’Allemagne est restée méconnaissable aussi longtemps qu’a duré le traité de Westphalie .... Je sais qu’il est dangereux jusqu’à la mort de touchera ces traités (de 1815), mais je sais aussi que nous périssons immanquablement si nous ne pouvons en sortir, et je vois devant nous la vieillesse prématurée qui s’avance. Car pour porter haut le drapeau de la civilisation moderne il faut un peuple qui, loin de chanceler à chaque pas, soit, au contraire, appuyé sur des bases inexpugnables. Il faut que les nations qui lui confient ce dépôt se reposent en sa force. Que l’immensité du danger relève donc les esprits au lieu de les abattre... Ô France, pays de tant d’amour et de tant de haine... qu’arriverait-il si ton nom n’était plus une protection et la force un refuge pour tous les faibles ? Ce jour-là il faudrait croire les prophéties de mort qui annoncent la chute des sociétés modernes et la ruine de toute espérance. »

Telle était, sur ce haut esprit, la fascination des souvenirs révolutionnaires et napoléoniens. Quoi ! la France de 1840, avec son Alsace et sa Lorraine, la France qui touchait au Rhin et qui par Strasbourg menaçait le cœur de l’Allemagne encore divisée, cette France n’était qu’une ombre de France ! et elle était incapable de faire sa grande œuvre de démocratie, de liberté politique, de justice sociale et de solidarité humaine tant qu’elle n’aurait pas de nouveau, et par la force de l’épée, conquis toute la rive gauche du Rhin.

3. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 12 février 2014, 22:08

"Je soussigné, Leymarie, Léonard, soldat de 2e classe, né à Seillac (Corrèze).

Le Conseil de Guerre me condamne à la peine de mort pour mutilation volontaire et je déclare formelmen que je sui innocan. Je suis blessé ou par la mitraille ennemie ou par mon fusi, comme l’exige le major, mai accidentelmen, mai non volontairemen, et je jure que je suis innocan, et je répète que je suis innocan. Je prouverai que j’ai fait mon devoir et que j’aie servi avec amour et fidélitée, et je je n’ai jamais féblie à mon devoir.

Et je jure devandieux que je sui innocan.

Léonard Leymarie"

Leymarie a été fusillé le 12 décembre 1914 à Fontenoy.

4. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 12 février 2014, 22:09

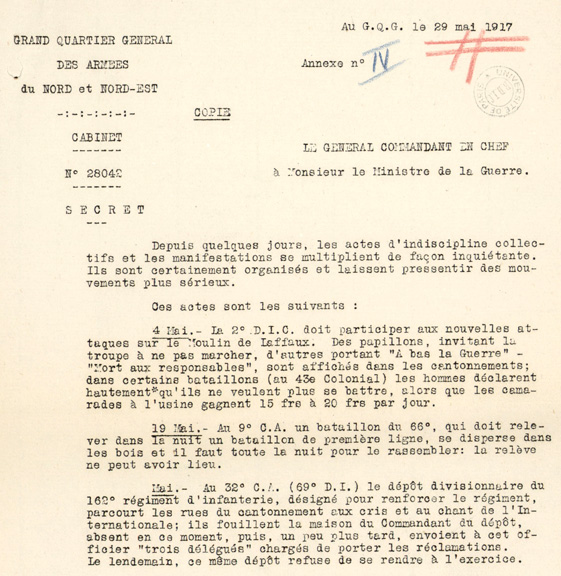

Une lettre citée par le rapport du 30 mai 1917 de la Section de renseignements aux Armées.

"Je te dirais qu’en ce moment tous les combattants en ont marre de l’existence. Il y en a beaucoup qui désertent - 10 à ma compagnie qui ont mis les bouts de bois dans la crainte d’aller à l’attaque. Je crois qu’on va faire comme chez les Russes, personne ne voudra plus marcher. Il est vrai que ce n’est plus une vie d’aller se faire trouer la peau pour gagner une tranchée ou deux, et ne rien gagner."

5. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 12 février 2014, 22:09

Lettre d’un soldat (1917), retenue par le contrôle postal.

"Tous les soldats crient : « A bas la guerre ! » et refusent de prendre les lignes. J’espère que tous en feront autant et que nous finirons ce carnage depuis qu’il dure... A Soissons, ils ont tué deux gendarmes.

Nous n’avons rien à gagner à la continuation de la guerre. Ça a l’air de chauffer grave à Paris avec les grèves. Tant mieux."

6. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 12 février 2014, 22:11

Lettre d’un soldat du 128e RI, Ve Armée.

"24 mai [1917] Voici les faits. La journée s’était passée dans le plus grand calme, il y avait eu même moins d’abus sur le pinard que les jours précédents. Mais après un petit incident à la 11e Compagnie (assaut de boxe du lieutenant avec un poilu) juste au moment de la soupe, il fut décidé dans tout le 3e bataillon et le 2e bataillon aussi que personne ne monterait. Les officiers ayant eu vent de cette rumeur passèrent dans leurs compagnies à la soupe afin de sonder les poilus et les exhorter au calme et à monter quand même. Rien à faire : tout était décidé ; à 17 heures, heure du rassemblement, tous sortirent dans la rue en veste et calot, et entonnèrent l’Internationale. Les fusils mitrailleurs étaient braqués, prêts à tirer si une compagnie avait le malheur de monter. Commandant, colonel et général de Corps vinrent supplier les hommes. Ce dernier fut hué au cri de « A mort ». Vous voyez d’ici le tableau."

7. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 février 2014, 16:38

Voilà comment les historiens présentent la chose :

« Les causes de la Première Guerre Mondiale sont à rechercher dans un passé quelque peu lointain : depuis 1870, la guerre était devenue « l’industrie nationale » de l’Allemagne qui se croyait appelée à remplir une mission divine d’hégémonie universelle. Son expansion économique et son orgueil dressèrent contre elle la Triple Entente (l’Angleterre, la France et la Russie). La politique des armements qui s’ensuivit rendit le conflit inévitable.

Mais la cause la plus proche fut l’assassinat de l’Archiduc François Ferdinand, héritier d’Autriche à Sarajevo le 28 juin 1914 par un étudiant serbe, Gavrilo Princip ; il deviendra le prétexte recherché pour déclarer la guerre au Conseil secret de Potsdam, le 5 juillet 1914. L’ultimatum autrichien du 23 juillet 1914 à dessein inacceptable par la Serbie, met en garde la Russie protectrice des Slaves. L’Autriche rejette la réponse serbe et l’Allemagne écarte les chancelleries qui veulent tenter une médiation. »

8. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 février 2014, 21:04

Amusant : sur les buts de guerre des belligérants, Wikipedia dans une énorme pages n’arrive à faire que deux lignes sur les buts de guerre de la France !!! Mais on ne compte pas le nombre de lignes des buts de guerre de l’Allemagne. Normal : la thèse est que la France n’avait que des buts de paix !!!!

voir ici

1. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 28 mars 2014, 16:31, par luc nemeth

Bonjour.

Il n’y a pas que... Wikipedia, qui est en cause : et ce qu’on peut d’ores et déjà entendre, alors que le "centenaire" de 1914 n’est pas encore commencé stricto sensu, donne une idée de ce à quoi on va avoir droit.

Mais en plus du mensonge patriotique, qui de toute façon ne peut plus aujourd’hui être reservi sous la même forme, et risque de laisser place -construction européenne oblige- à un versement de larmichettes oecuménique autour des victimes-des-deux-camps, et en marge de la "fabrique des émotions", plus spécifiquement destinée au téléspectateur, on assiste à l’émergence d’un bourage de crâne insidieux et qui vise à accréditer que grâce (?) à la première guerre mondiale nous serions entrés dans la modernité -le mot est dit. Déjà, il y a là de quoi donner envie de fuir à reculons devant la modernité, mais en plus : c’est là une théorie qui demande à être nuancée.

Certes l’entrée en guerre de 1914 fut la victoire des couches dites modernistes, du Capital (disons, pour résumer, tout ce que l’on appelle de nos jours le complexe militaro-industriel). Mais on ne se débarrassera pas si facilement de ce qu’a rappelé Arno Maier dans son excellent livre sur la Persistance de l’Ancien Régime et le fait qu’à la veille de la première guerre mondiale l’Europe était encore gouvernée par des nostalgiques de cet ordre-là. Et si effectivement ce furent comme presque toujours les forces "modernistes" qui allaient dicter leur loi elles furent ici puissamment secondées par la caste dirigeante, intimement persuadée qu’un bon bain de sang ne pouvait que faire du bien à ce prolétariat qui n’en finissait pas de relever la tête...

Cordialement

PS. j’ai assisté d’ores et déjà à deux "débats", organisés dans le cadre des festivités. J’ai été effrayé par la promiscuité des historiens, avec tout ce qui relève du commémoratif : il n’y avait même plus le début du commencement d’un semblant de distance. Même aux Etats-Unis, où le patriotisme se porte bien, un pareil spectacle de servilité aurait difficilement été concevable. Quoi que l’on puisse penser pour le reste des commémorations, et de ceux à qui elles profitent : à chacun, son métier... et les vaches seront bien gardées !

2. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 28 mars 2014, 18:49, par Robert Paris

Merci de tes remarques qui me semblent tout à fait judicieuses. On ne peut pas compter sur l’Histoire officielle, sur les institutions de la bourgeoisie, sur les hommes politiques, sur les spécialistes, sur les média pour nous révéler l’état d’affolement de la grande bourgeoisie, d’effondrement de la confiance en elles-mêmes des classes dirigeantes qui a donné naissance à cette boucherie "moderne".

Qu’il suffise de faire remarquer qu’aucun homme politique ne voulait accepter le poste de chef du gouvernement et qu’ils se refilaient tous la patate chaude.

Nous vivons aujourd’hui au moment où il est le plus facile de comprendre une telle situation puisqu’elle se reproduit... La classe dirigeante est très inquiète de l’avenir, quand les distributions massives de milliers de milliards de dollars, de yens, d’euros ou de livres ne suffiront plus à faire tenir les marchés financiers et où tout l’édifice croulera encore plus qu’en 2007-2008 et où la vague révolutionnaire prolétarienne commencera de monter dès que les prolétaires auront pris conscience de l’absence d’avenir qu’offre le capitalisme.

On ne risque certes pas de nous montrer que c’est cette absence d’avenir qui a entraîné les boucheries précédentes.

9. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 février 2014, 21:07

Sur la thèse "l’Allemagne est cause de tout", voici Foch dans ses mémoires :

« L’Allemagne de 1914, lancée dans la Weltpolitik, n’eût jamais déclaré la guerre si elle avait posément compris son intérêt. Elle pouvait, sans faire appel aux armes, poursuivre dans le monde son développement économique. Qui eût osé se mettre en travers ? Formidable déjà, et soutenu d’ailleurs par une active propagande comme aussi par une puissance militaire reconnue sur terre et sur mer, qui garantissait à ses voyageurs de commerce comme à ses ingénieurs en quête de concessions à l’étranger un accueil des plus avantageux et par là une capacité de pénétration et d’acquisition incomparable, le développement allemand dans une marche constante distançait grandement celui des autres nations. Sans faire de guerre nouvelle, l’Allemagne conquérait progressivement le monde. Le jour où l’humanité se serait réveillée de ses vieilles habitudes pour mesurer la réduction de ses libertés et de ses possibilités, elle se serait trouvée tenue par les éléments allemands établis dans les différents pays sous toutes les formes mais restés toujours citoyens allemands grâce à leur double nationalité, et recevant le mot d’ordre de Berlin. D’ailleurs, pas un gouvernement, surtout d’essence démocratique, n’aurait pris la décision, devant cette hégémonie allemande en marche, et en vue d’éviter le désastre final, la domination de son pays par l’élément allemand, de prendre des dispositions particulières de protection. Il aurait reculé devant la discussion et la lutte à entreprendre avec un état si fortement armé que l’Allemagne. Loin de paraître chercher la guerre, encore plus éloigné de la déclarer, il aurait même craint de la provoquer, tant il eût redouté de déchaîner les horreurs qu’allait entraîner un conflit moderne entre de grandes nations. En quelque vingt ans de paix le monde se fût trouvé Germanisé, l’humanité ligotée.

Mais le gouvernement de Berlin, grisé par sa puissance et emporté par un parti pangermaniste aveugle, pleinement confiant d’ailleurs en son armée supérieure à toute autre, ne craignait pas de recourir aux armes et d’ouvrir une ère de lourdes hécatombes et de redoutables aventures pour hâter cette domination du monde qui lui était réservée, à son sens.

L’Allemagne de 1914 a d’ailleurs couru avec élan aux armes, pour appuyer ses grandioses et folles aspirations et sans mesurer la grandeur des crimes qu’elle assumait devant l’humanité. Elle était bien devenue une Grande Prusse. »

10. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 février 2014, 21:07

Et toujours Foch explique que

« La France de 1914, loin de désirer la guerre, à plus forte raison de la rechercher, ne la voulait pas. Quand la lutte parut imminente à la fin de juillet, le gouvernement français consacra tous ses efforts à la conjurer. Mais pour faire honneur à sa signature, si les Alliés étaient attaqués, il marcherait.

C’était la politique que la République n’avait cessé de pratiquer depuis plus de quarante ans. Sans jamais oublier les provinces perdues, tout en cherchant à cicatriser la plaie toujours saignante qu’avait causée leur arrachement, la France avait répondu par une attitude pleine de dignité et de résignation aux virulentes provocations des incidents de Schnoebelé, de Tanger, d’Agadir, de Saverne et autres. Elle avait successivement réduit la durée de son service militaire de cinq ans à trois ans, puis de trois ans à deux ans, et ce n’est que sous la menace des continuels renforcements allemands et sous l’empire des plus légitimes inquiétudes et d’une évidente menace, qu’elle était revenue hâtivement en 1913 au service de trois ans. Il en était grand temps. Elle était bien résolue à ne recourir à la force que le jour où son existence et sa liberté seraient mises en péril par une agression allemande. Seul un pareil danger pouvait décider à la guerre un gouvernement démocratique, assez éclairé pour mesurer la grandeur des sacrifices et l’ampleur du cataclysme qu’une guerre européenne devait entraîner dans la vie des peuples.

Au mois de juillet de cette année 1914, si le ciel franco-allemand continuait de rester chargé de nuages, la France toujours forte de sa sagesse croyait l’orage si peu prochain que le Président de la République et le Président du Conseil des ministres partaient, au lendemain de la fête nationale, pour la Russie, en un voyage de plusieurs semaines. Pour un grand nombre d’autorités, pour le Parlement, commençait la saison des vacances. Moi-même je partais de Nancy le 18 juillet avec l’intention de passer quinze jours de congé en Bretagne. »

11. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 13 février 2014, 21:24, par RP

François Furet sur la première guerre mondiale :

« - Oui, il me semble que la guerre de 14 a pour le 20ème siècle une importance absolument fondamentale, une importance aussi grande que la Révolution française pour l’histoire du 19ème. C’est l’événement dont sort le caractère particulier du siècle et ses tragédies. Pourquoi ? Parce qu’il y a trois éléments nouveaux dans la guerre de 14. C’est la 1ère guerre « démocratique » au sens où « tout le monde y va », où elle touche le tissu social plus profondément que n’importe quelle autre guerre du passé, y compris les guerres de la Révolution et de l’Empire. C’est la 1ère guerre industrielle, technique, où l’on peut observer l’effet multiplicateur de la technologie moderne sur le caractère du massacre. Et c’est la 1ère guerre aussi interminable, au sens où elle n’est pas finissable par un compromis. A partir de la Marne, les armées sont enterrées, on ne peut plus gagner que deux ou trois cents mètres au prix de pertes terribles et d’ailleurs la République française est aussi indifférente aux massacres de ses fils en un sens que l’Empire allemand. Et plus elle dure, plus les sacrifices qu’elle provoque rendent injustifiable une paix de compromis. Et par conséquent, il y a dans cette guerre quelque chose d’extraordinaire, c’est qu’elle prend un caractère idéologiquement interminable alors qu’elle n’a pas commencé comme cela. Elle a commencé comme une guerre de puissances et elle dure comme une guerre sans autre fin possible que l’extermination de l’adversaire. Alors voilà, quand on prend ces trois caractères ensemble, on a un événement gigantesque. »

Si quelqu’un a compris, dans cette intervention, d’où vient cette guerre et où elle va, il nous le dit... A part que Furet est très enthousiaste pour une sale boucherie !

12. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 14 février 2014, 22:36

Lettres de "poilus" de la guerre de 1914-1918 :

Verdun, Le 18 mars 1916, Ma chérie, Je t’écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S’il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m’a coûté mon pied gauche et ma blessure s’est infectée. Les médecins disent qu’il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j’ai été blessé. Il y a trois jours, nos généraux nous ont ordonné d’attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions vingt mille. Après avoir passé les barbelés, nous n’étions plus que quinze mille environ. C’est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m’arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillai qu’un jour plus tard, dans une tente d’infirmerie. Plus tard, j’appris que parmi les vingt mille soldats qui étaient partis à l’assaut, seuls cinq mille avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le Général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m’as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d’il y a deux mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte à ce qu’il n’aille jamais dans l’armée pour qu’il ne meure pas bêtement comme moi. Je t’aime, j’espère qu’on se reverra dans un autre monde, je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m’as fait passer, je t’aimerai toujours. Adieu Soldat Charles Guinant

13. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 14 février 2014, 22:45

Lettre d’Henri Floch fusillé pour l’exemple à Vingré. Le caporal Henri Floch était greffier de la justice de paix à Breteuil.

Ma bien chère Lucie, Quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé.

Voici pourquoi : Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de deux heures, dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m’ont fait prisonnier avec deux autres camarades. J’ai profité d’un moment de bousculade pour m’échapper des mains des Allemands. J’ai suivi mes camarades, et ensuite, j’ai été accusé d’abandon de poste en présence de l’ennemi.

Nous sommes passés vingt-quatre hier soir au Conseil de Guerre. Six ont été condamnés à mort dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu’il y a dedans.

Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l’âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l’embarras dans lequel je vais te mettre...

Ma petite Lucie, encore une fois, pardon.

Je vais me confesser à l’instant, et j’espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime d’abandon de poste qui m’est reproché. Si au lieu de m’échapper des Allemands, j’étais resté prisonnier, j’aurais encore la vie sauve. C’est la fatalité

Ma dernière pensée, à toi, jusqu’au bout. Henri Floch

14. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 février 2014, 07:55, par alain

Quel lien entre crise économique, révolution et guerre ?

1. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 29 mars 2014, 13:34, par luc nemeth

ta question est intéressante, alain, et on pourrait encore y ajouter : le lien entre crise économique, révolution, et... paix -lorsque, sous le nom de paix, se remet en place (sous des formes différentes, c’est l’évidence) l’ordre ancien qui avait produit la crise, et en bien des cas, trouvé son salut dans la guerre... Les mots, ici ne sont pas innocents, ni même, leur séquence : ainsi à Stanford, où on ne penche pas véritablement à gauche, se trouve la Hoover Institution for... War, Revolution and Peace !

PS. c’est là une question que j’ai été amené à me poser car j’avais consacré ma thèse à la défunte SDN : et sans me lancer dans une comparaison poussée je n’avais pu qu’établir le rapprochement entre la Pax americana, nom donné au nouvel équilibre (?) découlant de l’armistice de 1918, et la... Pax romana.

15. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 février 2014, 08:02, par Robert Paris

Il est certain que la crise de 1867 a poussé les puissances européennes à la guerre franco-allemande de 1870 comme elle a poussé le prolétariat à s’organiser politiquement dans le courant socialiste, que la crise de 1929 a produit la montée révolutionnaire de 1936 et la guerre mondiale de 1939 et que la crise de 2007-2008 a produit les révolutions du Maghreb et du monde arabe et finira par produire une nouvelle guerre mondiale si on ne met pas fin au système de la propriété privée des moyens de production, système qui a atteint en 2007 ses limites de capitalisation, trop inférieure à la masse des capitaux existants.

Mais la guerre n’est pas seulement la réponse finale de la bourgeoisie à la crise économique ; elle est aussi une réponse à la révolution sociale. La bourgeoisie a transformé partout les risques révolutionnaires en guerres mondiales : tous les empires subissaient la montée révolutionnaire avant 1914. Elle n’a fait ainsi que retarder et aviver la révolution qui a renversé tous ces empires. Elle a aussi transformé toutes les révolutions en guerre : Russie 1918, Espagne 1936 et actuellement la Syrie.

16. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 17 février 2014, 16:49, par Robert Paris

« La haine de classe contre le prolétariat et la menace immédiate de révolution sociale qu’il représente détermine intégralement les faits et gestes des classes bourgeoises… »

Rosa Luxembourg dans « Fragment sur la guerre, la question nationale et la révolution »

17. Il y a cent ans, la première guerre mondiale (1914-1918) démarrait. Oui, mais pour quelle raison ?, 18 février 2014, 14:44