Accueil > 01 - Livre Un : PHILOSOPHIE > Matière à philosopher ? > Un seul monde, une seule science

Un seul monde, une seule science

samedi 20 mars 2010, par ,

Il faut en sciences adopter le point de vue philo et histoire, en philo adopter le point de vue sciences et société, en économie adopter le point de vue histoire et société, en social adopter le point de vue économie et classes, etc, etc..., et tous sont inséparables au sein de la dialectique dynamique des contraires.

"Lorsque nous soumettons à l’examen de la pensée la nature ou l’histoire humaine ou notre propre activité mentale, ce qui s’offre d’abord à nous, c’est le tableau d’un enchevêtrement infini de relations et d’actions réciproques où rien ne reste ce qu’il était, là où il était et comme il était, mais où tout se meut, change, devient et périt. Nous voyons donc d’abord le tableau d’ensemble, dans lequel les détails s’effacent encore plus ou moins ; nous prêtons plus d’attention au mouvement, aux passages de l’un à l’autre, aux enchaînements qu’à ce qui se meut, passe et s’enchaîne. Cette manière primitive, naïve, mais correcte quant au fond, d’envisager le monde est celle des philosophes grecs de l’antiquité, et le premier à la formuler clairement fut Héraclite : Tout est et n’est pas car tout est fluent, tout est sans cesse en train de se transformer, de devenir et de périr. Mais cette manière de voir, si correctement qu’elle saisisse le caractère général du tableau que présente l’ensemble des phénomènes, ne suffit pourtant pas à expliquer les détails dont ce tableau d’ensemble se compose ; et tant que nous ne sommes pas capables de les expliquer, nous n’avons pas non plus une idée nette du tableau d’ensemble. Pour connaître ces détails, nous sommes obligés de les détacher de leur enchaînement naturel ou historique et de les étudier individuellement dans leurs qualités, leurs causes et leurs effets particuliers, etc.."

Friedrich Engels dans "Socialisme utopique et socialisme scientifique"

" Pour conclure maintenant tout ce que nous avons dit de la science actuelle, nous pouvons peut-être déclarer que la physique moderne n’est qu’une partie - mais aussi une partie très caractéristique - d’un processus historique général qui tend à une unification."

Le physicien Werner Heisenberg

dans "Physique et philosophie"

« Non seulement la philosophie ne peut être qu’en accord avec l’expérience naturelle, mais la naissance et la formation de la science philosophique ont la physique empirique pour présupposition et condition. »

Friedrich Hegel dans « Philosophie de la Nature »

« Le matérialisme moderne (…) n’a que faire d’une philosophie placée au-dessus des autres sciences. »

Friedrich Engels dans « Dialectique de la nature »

Friedrich Engels dans « Dialectique de la nature » : « Les enchaînements dialectiques ne doivent en aucune manière (…) être introduits dans les faits par construction mais découverts en partant d’eux »

Pourquoi mêler révolution, sciences, philosophie et politique ?

Le paléontologue Stephen Jay Gould écrit dans « Le hérisson dans la tempête » : « Comme Herbert Butterfield l’écrit dans son remarquable essai « The whig interpretation of history » : « Pour un historien, ce n’est pas pêcher que d’introduire des préférences personnelles si elles peuvent être identifiées ou écartées. Le pêché en matière de reconstitution historique, c’est d’organiser l’histoire de telle sorte que ces préjugés soient insoupçonnables. »

Un engagement politique ouvertement formulé n’interdit pas au scientifique de voir la nature telle qu’elle est (…) »

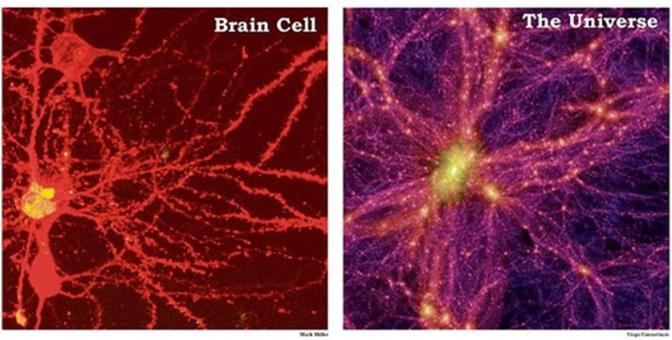

....... DE l’UNIVERS AU SYSTEME NERVEUX ......

« Les sciences de la nature comprendront plus tard aussi bien la science de l’homme, que la science de l’homme englobera les sciences de la nature : il y aura une seule science. »

Karl Marx

dans les « Manuscrits de 1844 »

« Le comportement humain ressemble à la nature parce qu’il en fait partie, et qu’il est régi par les mêmes lois que tout le reste. Autrement dit, nous ressemblons à l’élémentarité parce que nous en sommes faits – pas parce que nous l’avons humanisé ou contrôlé par notre esprit. Les parallèles entre l’organisation d’une vie et celle des électrons ne sont ni un accident ni une illusion, mais de la physique. (…) « Représente-toi sans cesse le monde comme un être unique » écrit Marc Aurèle. »

Le physicien Robert B. Laughlin dans « Un univers différent »

Un seul monde, une seule science

Cette étude, portant à la fois sur les sciences, l’histoire, l’économie et la sociologie, ne rend pas compte de recherches personnelles. Je précise d’emblée que je ne suis spécialiste d’aucune de ces disciplines. C’est en révolutionnaire, militant aux côtés de la classe ouvrière, que je réfléchis ici aux conséquences générales, philosophiques, des travaux des professionnels de ces questions et à leurs implications politiques. Je ne prétends pas à l’objectivité, ce mythe derrière lequel se camoufle la pensée dominante, qui cache souvent la défense des intérêts de la classe dirigeante. Par une démarche inverse, ce texte ne veut rien cacher et surtout pas l’objectif de son auteur : le renversement du système d’oppression qui domine la planète. Tout ce qui suit est discutable et contestable, car il s’agit d’une analyse parfaitement partiale, d’un point de vue engagé. Cela n’entache en rien la nécessité de fonder une analyse sur des faits établis, sur des raisonnements soumis à la contradiction, sur une méthode scientifique. L’engagement, social et politique, loin d’être un concept extérieur au champ des sciences, y est parfaitement pertinent. Si la société n’interférait pas en permanence sur les idées, y compris celles des sciences, on serait en droit de considérer que l’opinion de l’auteur ne doit pas influencer ses thèses scientifiques. Mais tel n’est pas le cas. Le développement des idées en sciences est inséparable du développement social et politique [1] d’une époque. La recherche est du domaine des idées et pas seulement de l’observation. Il ne suffit pas de lire directement, dans le grand livre de la nature, l’énoncé de lois qui y seraient inscrites de façon claire. En sciences, comme dans d’autres domaines d’étude, il faut, au contraire, oser tirer par soi-même des points de vue qui n’avaient rien d’évident ni de visible à l’œil nu. Les conceptions sur la nature qui en découlent n’ont aucune neutralité envers le système social existant. Je le regrette pour tous ceux qui voudraient faire du territoire des sciences une tour d’ivoire, séparée du reste du monde. Le progrès social dû à la révolution bourgeoise a été indispensable au progrès scientifique. « L’étude moderne de la nature, (...) à l’époque où la noblesse et la bourgeoisie étaient encore aux prises, (...) fut le produit de l’époque du passage de l’artisanat à l’industrie. (...) Ce fut le plus grand bouleversement progressiste que l’humanité ait jamais connu, une époque qui avait besoin de géants et qui engendra des géants (...). En même temps, l’étude de la nature se faisait, elle aussi, au beau milieu de la révolution générale et était elle-même de part en part révolutionnaire. » écrit Friedrich Engels dans « Dialectique de la nature » « Ces époques qui virent la naissance d’une nouvelle physique se caractérisaient par une pensée neuve et aventureuse dans tous les domaines, et pas seulement en sciences. Ce furent des temps de fermentation sociale et intellectuelle, d’exaltation de l’individu, en littérature, de révolte contre l’académisme dans les arts, l’architecture restant la seule à proclamer obstinément les vertus du passé. » explique le physicien Emilio Segré dans « Les physiciens modernes et leurs découvertes »

Aujourd’hui encore, le progrès social est indispensable à la conception du progrès des idées scientifiques. Si je suis parfois amené à exposer telle ou telle étude particulière, ce n’est pas en qualité d’universitaire, que je ne suis pas, ni de journaliste scientifique, et encore moins en spécialiste (ce ne serait pas possible d’être spécialiste d’autant de domaines). Je ne me prétends même pas vulgarisateur puisque je défends ouvertement un point de vue social, politique et philosophique. J’ai étudié un large éventail de recherches, et je tâche d’en tirer les lignes générales qui me semblent en découler, mais la philosophie de cet ouvrage n’est nullement imputable à ces auteurs. Si ce texte les prend souvent à témoin de tournants de la pensée scientifique dus à certaines découvertes scientifiques, cela ne signifie nullement que ces auteurs adhèrent aux positions défendues ici. Leur recherche ne pose pas, généralement, le même type de question, ne vise pas le même objectif et ne peut pas, du coup, mener aux mêmes conclusions. Ils ont étudié un point précis et je recherche une vision d’ensemble. L’objectif de ce travail n’est pas, simplement, de rapporter leurs travaux, d’accumuler les connaissances, en les faisant connaître de façon simple au grand public, en somme de vulgariser la science. Mon but n’est pas non plus de construire des passerelles entre ces divers domaines, de contribuer au progrès de l’interdisciplinarité. Si je mêle volontiers ces divers domaines, au risque de donner le tournis au lecteur, c’est pour essayer de développer la conception unitaire qui me semble indispensable. Si prétention il y a dans ce texte, ce n’est pas celle de tout connaître – c’est malheureusement impossible, même dans un seul domaine de sciences – mais de considérer le monde comme un tout [2]. Ce n’est pas une idée neuve, mais elle est rarement mise à contribution dans les travaux particuliers. Dès qu’une étude est approfondie, elle particularise le plus possible. Si on peut affirmer qu’il n’y a qu’un seul univers, auquel appartiennent les diverses échelles de la réalité, les diverses sortes de matière, de vie, comme de société humaine, il est vrai aussi que cette unité est difficile à concevoir, à conceptualiser. Le mode de pensée qui divise cette réalité unique en domaines d’étude séparés a connu de grands succès, mais il a ses limites. Et d’abord, il n’indique rien sur les passages d’un domaine à un autre [3]. Cette méthode ne répond pas à la question des connexions entre ces domaines, ni à celle des moyens d’investigation quand deux domaines ne s’additionnent pas comme le feraient deux longueurs ou deux surfaces. Dès que le tout n’est plus la somme des parties, dès qu’il y a interaction entre les échelles hiérarchiques [4] de la réalité, cette conception en domaines séparés devient impuissante, c’est-à-dire dans l’essentiel des phénomènes naturels et sociaux. Seule une petite part des phénomènes admet une étude à un seul niveau. Sans le dire, cette méthode a sélectionné parmi les phénomènes étudiés, ne retenant que ceux pour lesquels la méthode est utilisable, ceux pour lesquels l’examen à un seul niveau est opérant et la linéarité a un intérêt. Dans ce texte, il s’agit de prendre le parti pris inverse : considérer comme point central le phénomène d’interaction d’échelle, de saut qualitatif, en particulier celui entre de nombreuses disciplines, des sciences à l’histoire et à la politique, en passant par la philosophie et l’économie. Il ne s’agit pas de tout ramener à une seule loi, à un seul niveau dans un nouveau réductionnisme, mais de faire interagir les études de ces domaines différents.

Utiliser des raisonnements, des méthodes, des concepts et des résultats de la science en politique et inversement, voilà un pari audacieux. Il y a de quoi dresser les cheveux sur la tête du lecteur, même le plus ouvert. L’objectif de l’auteur risque de susciter plus de méfiance que d’intérêt, et autant d’adversaires qu’il y a de spécialistes de chacun de ces domaines (y compris de ceux qui se spécialisent dans le militantisme révolutionnaire [5]). Pourquoi devrait-on lire un ouvrage sur les sciences qui affirme d’emblée intervenir du point de vue du révolutionnaire ? Un militant politique devrait-il avoir une vision particulière de la science, comme de l’histoire ou de l’économie ? On serait en droit de s’exclamer : quelle affirmation hégémonique et dépassée ! La politique dictant sa loi aux sciences, on se croirait revenu aux conceptions staliniennes prétendant réglementer la pensée comme la société sous une chape de plomb bureaucratique. Rassurez-vous, il n’y aucune nostalgie du stalinisme dans ce texte, ni de ses méthodes, ni de son régime politique, ni de ses prétendues conceptions théoriques. Aux antipodes du stalinisme, la pensée révolutionnaire s’appuie sur tout ce qu’il y a de dynamique dans les pensées scientifiques de nos contemporains. Karl Marx a été le premier à démontrer que, loin de rejeter les penseurs « bourgeois », la théorie révolutionnaire doit s’emparer de leurs études et de leurs résultats pour en tirer des leçons générales.

Essayons de répondre, une par une, à ces objections, à ces interrogations, et à ces inquiétudes légitimes. Une thèse touchant autant de sujets n’est-elle pas condamnée à être, au mieux, d’un maigre apport dans chacune de ces disciplines et, au pire, à mener à des bourdes grossières dans plusieurs d’entre elles ? L’auteur, qui ne peut que s’excuser par avance des inévitables erreurs ou approximations commises par un néophyte, en assume le risque à la manière du scientifique Joël de Rosnay. Ce dernier introduit son ouvrage « Le macroscope » par ces mots : « Je me rend compte des dangers de mon entreprise. Ce livre est ambitieux car il touche à la biologie, à l’écologie, à l’économie, à l’informatique, à l’éducation, à la sociologie et même à la philosophie. » Je rappellerai aussi les propos de Friedrich Engels, dans l’ancienne préface à l’ « Anti-Dühring » : « Je me sens encouragé dans une certaine mesure par une parole prononcée par Mr Virchow selon laquelle tout savant, en dehors de sa spécialité propre, n’est lui aussi qu’un demi-savant (...). Puisqu’un spécialiste de ce genre peut et doit se permettre d’empiéter, de temps à autre, sur des domaines voisins et puisque, dans ce cas, les spécialistes intéressés lui pardonnent maladresses d’expression et petites inexactitudes, j’ai pris également la liberté de citer des processus naturels et des lois naturelles à titre d’illustration probante de mes conceptions théoriques générales. »

Avant d’en venir à la question clef, celle de la viabilité en sciences de la dialectique, c’est-à-dire de la philosophie révolutionnaire, remarquons que Marx n’est pas le seul penseur à se permettre de considérer qu’il n’y a pas de frontières imperméables entre les différents domaines d’étude, à s’autoriser aussi à philosopher en sciences et même à y mêler la politique. Anticipant la découverte de l’ADN, le physicien quantique Erwin Schrödinger a fait grandement avancer la pensée en biologie par son petit ouvrage brillant intitulé « Qu’est-ce que la vie ? ». Quant à Albert Einstein, il écrit dans « Pourquoi le socialisme ? » : « Est-il avisé pour quelqu’un qui n’est pas un expert en économie et en questions sociales d’exprimer ses vues sur le sujet du socialisme ? En fait, je crois que oui (...) ». Cela ne veut pas dire qu’Einstein soit nécessairement un grand penseur en matière sociale et politique, autant qu’il l’est en physique. Mais ses remarques politiques [6] sont loin d’être absurdes. Bien sûr, il arrive que des non-spécialistes profèrent de grandes bêtises en intervenant dans un domaine qui n’est pas le leur. Par exemple, des philosophes ont prétendu dicter des conclusions aux sciences, et l’inverse est également vrai. Le philosophe Bergson affirme ainsi que la relativité d’Einstein est fausse, et Popper que la théorie de Darwin n’est pas scientifique. Mais il n’est pas nécessaire d’être ignorant en sciences pour commettre de grosses erreurs. Les scientifiques, eux-mêmes, sont très capables d’affirmations erronées dans leur propre domaine, comme le physicien Ernst Mach affirmant que les atomes n’existent pas. Inversement, de bons scientifiques ne sont pas nécessairement de bons philosophes. On a pu lire bien des fadaises sous la plume de certains physiciens quantiques [7] de l’école de Copenhague, affirmations péremptoires souvent prétendant que c’est l’observateur qui produirait la matière, théories avec lesquelles les physiciens quantiques actuels ont rompu depuis longtemps. Albert Einstein écrit dans « Physique et réalité » (1936) : « On a souvent dit, et non sans raison, que les chercheurs en sciences de la nature étaient de piètres philosophes. S’il en est ainsi, le physicien ne ferait-il pas mieux de laisser au philosophe le soin de philosopher ? » Dans « L’évolution des idées en physique », Einstein répond que « Les résultats de la recherche scientifique nécessitent très souvent un changement dans la conception philosophique des problèmes qui s’étendent au delà du domaine restreint de la science. » Il déclarait dans un exposé de 1950 intitulé « La physique et les autres sciences » : « Si l’on entend par philosophie l’effort pour parvenir à une connaissance aussi générale, aussi universelle que possible, il est clair que la philosophie est la mère de toute recherche. Mais il est tout aussi justifié de dire, que les branches particulières de la recherche ont exercé chacune, en retour, une forte influence sur la pensée philosophique des hommes cultivés de chaque époque. »

Il va de soi que seuls les spécialistes peuvent trancher une question pointue d’un domaine donné, mais doit-on se contenter de laisser la parole aux spécialistes pour tirer des leçons générales de leurs recherches ? La science pose des problèmes qui concernent l’univers tout entier, donc l’ensemble de hommes et pas seulement les spécialistes. Einstein discute cette question dans son Avant-propos à l’ouvrage de vulgarisation sur la Relativité [8] de Lincoln Barnett intitulé « Einstein et l’univers » : « Il ne suffit pas qu’une poignée de spécialistes de chaque domaine s’attaque à un problème, le résolve et l’applique. Réduire et limiter le corps de la connaissance à un petit groupe anéantit l’esprit philosophique d’un peuple, et conduit à la plus grave pauvreté spirituelle. » Dans son ouvrage récent intitulé « Les grandes idées de la Physique », le physicien Jean Perdijan, souligne le danger de faire de la science l’apanage des seuls scientifiques : « Faire de la physique, c’est se comporter à l’égard de l’Univers comme si rien n’allait de soi. (...) A notre époque de technologie avancée, on ne s’émerveille même pas quand apparaît sur l’écran une image transmise par satellite, mais on ne cherche pas plus à comprendre : on dit simplement que c’est étudié pour. Voilà pourquoi on peut se demander si le progrès des connaissances, en obligeant à la spécialisation, ne risque pas de conduire à un nouvel obscurantisme généralisé, où le spécialiste ignorerait tout ce qui ne concerne pas sa discipline, alors que le non-spécialiste renoncerait par avance à toute possibilité de réfléchir sur le monde. » Combattant ceux qui opposent la prétendue « solidité » des mathématiques [9] au caractère hasardeux et discutable des philosophies en sciences, le mathématicien René Thom, cité par Alain Boutot, affirme : « On ne voit pas ce que pourrait être une science sinon la philosophie elle-même. » Il rejoint ainsi le point de vue d’Albert Einstein et Leopold Infeld dans « L’évolution des idées en physique » : « Les ouvrages de physique sont remplis de formules mathématiques compliquées. Mais c’est la pensée, ce sont les idées qui sont à l’origine de toute théorie physique. » Il faut également remarquer un courant de pensée chez les physiciens selon lesquels la matière n’existerait pas et serait remplacée par les seules équations mathématiques. C’est une nouvelle version des philosophies dites idéalistes puisqu’elles placent l’idée au dessus de la réalité. Chercher un système de pensée globale sur l’univers, global lui aussi, n’est pas une volonté de fonder un nouvel idéalisme.

Pourquoi chercher à bâtir une thèse tirée à la fois des sciences, de la philosophie et de l’histoire ? La philosophie et l’histoire sont craintives de se voir annexées à la science, et l’inverse est également vrai. A quoi sert de construire une pensée globale sur l’ensemble des connaissances ? N’a-t-on pas constaté, notamment avec les religions et autres pensées irrationnelles, qu’une telle démarche ne fait qu’enfermer la pensée dans un carcan ? La construction de grands systèmes philosophiques prétendant englober toutes les matières n’est-elle pas une démarche ancienne et dépassée qui comporte le risque de plaquer une philosophie toute faite sur la réalité ? N’a-t-on pas renoncé, dans la pensée universitaire actuelle, à bâtir des édifices philosophiques globaux – la « pensée système » - du type de ceux de Descartes, de Spinoza, de Kant, de Hegel ou de Marx ? D’autre part, la science d’aujourd’hui a-t-elle besoin d’une pensée philosophique ? La science ne démontre-t-elle pas, par sa propre progression, qu’elle se développe parfaitement bien sans s’encombrer de telles constructions intellectuelles que certains taxent d’hasardeuses ? L’expérience scientifique et les analyses mathématiques qui la sous-tendent ne sont-elles pas suffisantes, et beaucoup plus solides, pour appréhender l’univers matériel ? La philosophie ne nous éloigne-t-elle pas de l’objectivité de l’expérience et de la mesure ? Et, inversement, pourquoi attribuer aux sciences le rôle d’influencer la philosophie ? N’est-ce pas une prétention abusive ? Les sciences peuvent-elles répondre aux besoins spirituels, psychologiques et culturels de l’homme ? N’y a-t-il pas un risque, avec un matérialisme dialectique qui aurait des prétentions universelles de ramener la pensée à un mouvement de molécules ? [10] N’a-t-on pas constaté les dangers d’une trop grande domination de l’univers technico-scientifique moderne qui fait bon marché des dimensions de l’univers mental de l’homme et de ses besoins relationnels, artistiques ou sentimentaux ? Et surtout, ne remarque-t-on pas une disjonction entre le progrès scientifique et la philosophie qui semble restée en arrière ? « Ce que l’histoire des idées retiendra du 20ème siècle, c’est d’abord une formidable avancée des sciences de la nature. La théorie de la relativité, la physique quantique, la biologie moléculaire et la neurobiologie ont bouleversé notre rapport au monde et à nous-mêmes. (...) Un bilan global ? Ce siècle connut de grands philosophes surtout dans sa première moitié (...). La deuxième moitié du siècle, malgré beaucoup de talents, laisse plus circonspect. (...) Mais faut-il pour autant renoncer aux écoles, aux courants, à la confrontation rationnelle des points de vue, voire se résigner à ce que l’on a appelé « la fin de la philosophie » ? » interroge le philosophe André Comte-Sponville, dans « Ce siècle qui nous a changé la tête ». Le physicien Etienne Klein répond, dans « Sous l’atome les particules », « On a trop souvent négligé de penser la science sous prétexte que « c’est déjà bien difficile de la faire avancer ». Les conséquences d’un tel abandon sont lourdes, aussi lourdes que la science du même nom : le jour où la science ne sera rien d’autre qu’un « faire », le jour où elle aura perdu tout contact avec ses valeurs spéculatives et philosophiques, elle sera, sinon complètement tarie, du moins définitivement coupée de la tradition qui l’a portée à son niveau d’aujourd’hui ; la seule pensée technicienne envahira comme un gaz toute la pensée savante, et c’en sera fini de l’authentique esprit scientifique. Il émane déjà de nos sociétés techniques un signal inquiétant (...) On confond la science avec l’ensemble de ses retombées pratiques. »

La pensée philosophique peut-elle éclairer la démarche scientifique ? Par exemple, en quel sens serait-elle nécessaire dans une étude du fonctionnement du cerveau ? « Sa complexité (celle du cerveau), son adaptabilité sa créativité sont telles que pour progresser dans le déchiffrage de son organisation fonctionnelle, il est indispensable de faire appel simultanément aux concepts et aux méthodes de disciplines jusque là souvent séparées, qui vont de la biologie moléculaire jusqu’à la psychologie ou la sociologie et, pourquoi pas, la philosophie. » répond le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, dans sa conférence pour l’Université de tous les savoirs en janvier 2000. Quel est ce changement philosophique rendu indispensable par une nouvelle compréhension scientifique du fonctionnement du cerveau ? L’image figée du cerveau est aujourd’hui complètement abandonnée des spécialistes [11], même si le grand public n’est pas vraiment au courant. Loin d’être l’organe le plus programmé d’avance du corps humain, c’est au contraire l’organe le plus instable et le plus dynamique de la biologie du vivant. L’information qui le fonde est constituée par un message électrique (l’influx nerveux) et chimique (notamment les neurotransmetteurs) qui est très désordonné. Les neurones, qui constituent les cellules du système nerveux allant du corps au cerveau, changent continuellement leurs connexions, les niveaux de leurs liaisons synaptiques en fonction des connexions réalisées, échangent sans cesse des informations et se développent ou disparaissent en fonction de ces relations. Les neurones du cerveau ne se contentent pas de naître lors de sa formation puis de mourir, comme on l’a longtemps cru. Il y a, au contraire, un mécanisme permanent de construction de nouvelles cellules neuronales et de reconstruction des réseaux neuronaux. Et surtout, il y a un mécanisme permanent de transformation des plans de connexions des neurones qui est le plus favorisé. Loin d’être fixe, le mécanisme du cerveau est extraordinairement changeant, souple et modifiable. Des zones abîmées peuvent être réparées et même remplacées par d’autres. La signification des messages peut être modifiée et le rôle des circuits réattribué à de nouvelles fonctions. Les neurones peuvent se réparer, migrer, se transformer, se détruire, changer de fonction. Et surtout, le mécanisme du cerveau ne se ramène pas à un réductionnisme du neurone. Cela signifie que le cerveau ne peut être compris que dans sa globalité, seule capable de définir le rôle des neurones, des réseaux, des zones et de leurs relations. Cela signifie aussi que l’action du neurone n’a rien d’individuelle ; elle ne prend une signification pour le cerveau que dans un cadre plus général, en liaison avec des réseaux neuronaux, des couches, des zones… Si cette image n’a eu de diffusion que récemment, c’est dû essentiellement à un a priori selon lequel le cerveau était programmé et avait une structure faite en une fois et une fois pour toutes. Certains allaient jusqu’à affirmer qu’il serait semblable à un ordinateur. Au contraire, le fonctionnement du cerveau est typiquement un ordre émergent fondé sur le désordre. Le cerveau n’est pas programmé par avance ; il est sans cesse en train de redonner une interprétation nouvelle à son propre fonctionnement. Ce n’est pas un ordre écrit définitivement, mais une structure dynamique [12], produit de son propre fonctionnement et non établie une fois pour toutes.

L’un des obstacles à une conception d’ensemble a été le dualisme cartésien. La gravité de l’erreur du dualisme corps/esprit ne peut être sous-estimée, comme l’a souligné le neuroscientifique Antonio R. Damasio dans « L’erreur de Descartes » :

« Comme vous l’avez vu, j’ai combattu dans ce livre à la fois la conception dualiste de Descartes selon laquelle l’esprit est distinct du cerveau et du corps et ses variantes modernes. Selon l’une de ces dernières, il existe bien un rapport entre l’esprit et le cerveau, mais seulement dans le sens où l’esprit est une espèce de programme informatique pouvant être mis en œuvre dans une sorte d’ordinateur appelé cerveau (…) Quelle a donc été l’erreur de Descartes ? (…) On pourrait commencer par lui reprocher d’avoir poussé les biologistes à adopter – et ceci est encore vrai à notre époque – les mécanismes d’horlogerie comme modèle explicatif pour les processus biologiques. Mais peut-être cela ne serait-il pas tout à fait équitable ; aussi vaut-il mieux se tourner vers le « Je pense, donc je suis ». (…) Prise à la lettre, cette formule illustre précisément le contraire de ce que je crois être la vérité concernant l’origine de l’esprit et les rapports entre esprit et corps. Elle suggère que penser, et la conscience de penser, sont les fondements réels de l’être. Et, puisque nous savons que Descartes estimait que la pensée était une activité complètement séparée du corps, sa formule consacre la séparation de l’esprit, la « chose pensante », et du corps non pensant qui est caractérisé par son « étendue » et des organes mécaniques. (…) A mes yeux, le fait d’exister a précédé celui de penser. Ceci est d’ailleurs vrai pour chacun de nous : tandis que nous venons au monde et nous développons, nous commençons par exister et, seulement plus tard, nous pensons. (…) C’est là qu’est l’erreur de Descartes. Il a instauré une séparation catégorique entre le corps, fait de matière, doté de dimensions, mû par des mécanismes, d’un côté, et l’esprit, non matériel, sans dimensions et exempt de tout mécanisme, de l’autre. (…) Et spécifiquement, il a posé que les opérations de l’esprit les plus délicates n’avaient rien à voir avec l’organisation et le fonctionnement d’un organisme biologique. (…) Dans le problème de l’esprit, du corps et du cerveau, l’erreur de Descartes continue à exercer une grande influence. (…) En fait, si l’on peut considérer l’esprit séparément du corps, on peut peut-être même essayer de le comprendre sans faire appel à la neurobiologie, sans avoir besoin de tenir compte des connaissances de neuro-anatomie, de neurophysiologie et de neurochimie. (…) On peut aussi voir un certain dualisme cartésien (posant une séparation entre le cerveau et le corps) dans l’attitude des spécialistes des neurosciences qui pensent que les processus mentaux peuvent être expliqués seulement en termes de phénomènes cérébraux, en laissant de côté le reste de l’organisme, ainsi que l’environnement physique et social (…) L’idée d’un esprit séparé du corps a semble-t-il également orienté la façon dont la médecine occidentale s’est attaquée à l’étude et au traitement des maladies. (…) Le phénomène mental n’a guère préoccupé la médecine classique et, en fait, n’a pas constitué un centre d’intérêt prioritaire pour la spécialité médicale consacrée à l’étude des maladies du cerveau : la neurologie. (…) Depuis trois siècles, le but des études biologiques et médicales est de comprendre la physiologie et la pathologie du corps proprement dit. L’esprit a été mis de côté, pour être surtout pris en compte par la philosophie et la religion, et même après qu’il est devenu l’objet d’une discipline spécifique, la psychologie, il n’a commencé à être envisagé en biologie et en médecine que récemment. (…) La conséquence de tout cela a été l’amoindrissement de la notion d’homme telle qu’elle est prise en compte par la médecine dans le cadre de son travail. Il ne faut pas s’étonner que l’impact des maladies du corps sur la psychologie ne soit considéré que de façon annexe ou pas du tout. (…) On commence enfin à accepter l’idée que les troubles psychologiques, graves ou légers, peuvent déterminer des maladies du corps proprement dit (…) La mise à l’écart des phénomènes mentaux par la biologie et la médecine occidentales, par suite d’une vision cartésienne de l’homme, a entraîné deux grandes conséquences négatives. La première concerne le domaine de la science. La tentative de comprendre le fonctionnement mental en termes biologiques généraux a été retardée de plusieurs décennies, et il faut honnêtement reconnaître qu’elle a à peine commencé. Mieux vaut tard que jamais, bien sûr, mais cela veut dire tout de même que les problèmes humains n’ont jusqu’ici pas pu bénéficier des lumières qu’aurait pu leur apporter une compréhension profonde de la biologie des processus mentaux.

La seconde conséquence négative concerne le diagnostic et le traitement efficace des maladies humaines. (…) Une conception faussée de l’organisme humain, combinée à l’inflation des connaissances et à une tendance accrue à la spécialisation, concourent à diminuer la qualité de la médecine actuelle plutôt qu’à l’augmenter. "

Les neurosciences sont en train de franchir ce qui était considéré comme la barrière, absolue, entre l’homme et les sciences naturelles. Dans une publication du CNRS, l’épistémologue Bernard Andrieu concluait dans « Le laboratoire du cerveau psychologique » : « Entre la neurologie et la psychologie, nombre de philosophes, de médecins, de psychanalystes n’ont de cesse de modéliser les liens de l’esprit et du cerveau. (...) Le cerveau psychologique inventait déjà un dialogue entre les sciences exactes et les sciences humaines (...) ». Le programme de la science ne peut pas s’arrêter à la barrière entre cerveau et conscience, ni à celle entre homme conscient et homme social. Encore un fois, il n’existe qu’un seul monde. Certes, il existe plusieurs niveaux de structuration du monde qui sont interactifs (il n’y a pas de réductionnisme [13]), mais ils ne définissent pas des mondes séparés (matière, vie, conscience, société). Admettre une telle séparation serait un recul philosophique considérable de la démarche scientifique. Comme l’exprimait si bien le physicien-chimiste Ilya Prigogine dans « La fin des certitudes », « Nous considérer comme étrangers à la nature implique un dualisme étranger à l’aventure des sciences aussi bien qu’à la passion de l’intelligibilité. » Les progrès actuels des connaissances sont très loin d’aller dans le sens de ces séparations. Prenons celle entre l’homme et l’animal. On constate que le chimpanzé est plus proche de l’homme que des autres grands singes, que les grands singes sont plus proches de l’homme que des petits singes, que les singes de l’ancien monde sont plus proches de l’homme que des singes du nouveau monde, du singe que des autres espèces, etc… En somme, l’homme est un singe autant que le singe est un homme. L’homme est un animal. Chez l’animal, on retrouve bien des points communs avec l’homme. Au sein de la génétique humaine la plus importante, celle des gènes homéotiques qui pilotent la construction du corps, on trouve beaucoup de points communs avec la génétique de … la levure de boulanger ! Les délimitations ne peuvent être décrites par des formules tranchées. Un liquide, ce n’est que des molécules et, en même temps, ce n’est pas que cela., car on y trouve un certain niveau d’organisation collective On retrouve ce type de rattachement/renversement dans le cas de la matière et du vide. Le vide est plein de particules (virtuelles) disent les spécialistes. La matière n’est que particules particulières, parmi les particules virtuelles du vide. Certains vont plus loin, disant que la matière n’est qu’un vide particulier. Et, en même temps, la matière à notre échelle n’est pas une illusion et est réellement différente du vide. Elle a donc une nature contradictoire qui la relie au vide. La vie, elle aussi, est une organisation particulière de la matière et, cependant, ce n’est pas que de la matière inerte. Certains éléments de la vie, comme le prion, les virus, sont plus proches de l’inerte que du vivant. Les frontières qui apparaissaient inébranlables sont bel et bien tombées [14]. Les frontières sont contradictoires [15], ne sont ni logiques, ni métaphysiques, au sens du « oui ou non ». Vous pourrez toujours poser la question sur les diverses sortes d’homo : « est-ce un homme ? », mais il ne peut y avoir de réponse par « oui ou non ». Ce qui nous manque, ce n’est pas une définition qui fixe la frontière, mais des processus de transformation et leurs règles de pilotage du changement. Il ne faut pas rechercher des concepts tranchés d’homme, de singe, d’animal, de vie, de matière, de vide,… Les concepts doivent être contradictoires, c’est-à-dire être descriptifs de processus liés à des oppositions qui peuvent se combiner et qui contiennent en eux-mêmes la possibilité du changement. Le vide doit contenir en potentialité la matière, la matière contenir la vie et la vie doit pouvoir produire l’homme et la conscience. C’est la solution de ce problème qu’une philosophie métaphysique [16] ne pourra jamais offrir. Il nous faut des concepts contradictoires, définissant d’abord les niveaux de contradiction, les passages d’une forme de la contradiction à une autre, les sauts que cela représente et les modes du changement structurel. Et d’abord, des concepts qui n’isolent pas un élément de son contexte, de son histoire, de sa dynamique. Pas de définition de la vie sans ses interactions contradictoires avec le milieu. Pas de notion d’ « homme » sans histoire des espèces humaines et des contradictions de leurs transformations. Isoler le cerveau comme facteur unique de l’homme, l’ADN comme facteur unique de la vie ou la particule pour la matière, c’est rompre la contradiction et passer à côté de l’essentiel : le processus dynamique. Cela peut permettre une description d’un état figé de l’homme, de la vie ou de la matière. Mais cela ne permettra jamais de comprendre ensuite comment le changement d’état sera possible. Les catégories abstraites, isolées, qui érigent des frontières formelles ne peuvent nous y aider, car ce qu’il nous faut caractériser, ce sont des situations transitoires avec plusieurs avenirs possibles et sans frontières fermement établies. Qu’on le veuille ou pas, qu’on en est conscience ou pas, on est, dans les sciences contemporaines, en pleine philosophie dialectique : « Pour la dialectique, il n’y a rien de définitif, d’absolu, de sacré ; elle montre la caducité de toutes choses et en toutes choses, et rien n’existe pour elle que le processus ininterrompu du devenir et du transitoire ». (Friedrich Engels dans « Ludwig Feuerbach »).

Nos connaissances actuelles en neurosciences nous montrent que la conscience n’est qu’un des éléments du fonctionnement automatique et aléatoire du cerveau, complètement inséparable des autres mécanismes biochimiques de ce centre nerveux. Des centres de la conscience comme le cingula n’ont aucune indépendance du reste du fonctionnement cérébral. Contrairement à l’ancienne thèse des partisans d’un esprit détaché du corps, ce sont des zones particulières du cerveau, comme le cingula ou zone d’interprétation des sensations, qui sont impliquées dans la conscience. Exactement de la même manière que nos sens en connexion nerveuse avec notre cerveau attribuent une signification sensible à telle ou telle information transmise sur l’extérieur (du type : je me sens bien, j’ai chaud), la conscience réalise la tâche de relier les sensations à un raisonnement, à une logique en relation avec le passé, avec des buts, avec des conceptions. Ce processus d’interprétation, d’attribution de signification réagit à l’activation de certains circuits. On a pu en décortiquer le fonctionnement en examinant des malades dont les deux hémisphères cérébraux avaient été déconnectés, si bien qu’un côté du cerveau savait pourquoi l’individu choisissait de se lever et l’autre hémisphère, contenant le cingula, n’ayant pas cette information réelle, attribuait un sens parfaitement imaginaire au fait de se lever à se moment là. Notre conscience est certainement le mécanisme naturel qui est le plus étonnant pour nous. Nous constatons que des pensées nous arrivent, que des intuitions, des idées, des musiques, des raisonnements apparaissent brutalement, sans que nous sachions exactement comment ils sont sortis de notre cerveau. C’est sur cette base que les auteurs avaient construit l’idée d’un « esprit » différent du « corps ». Les développements de la science ne mènent pas à ce dualisme mais à une émergence de niveaux d’organisation au sein des messages neuronaux. La conscience n’est pas concevable au niveau de l’activité du neurone mais elle est le produit émergent, à un haut niveau d’organisation, issu de l’agitation des circuits cérébraux alimentés, donnant un sens aux activations des zones et des circuits. L’idée d’une séparation entre monde matériel et monde spirituel a eu d’autant plus de succès qu’elle a servi de base à l’idéologie d’une supériorité du penseur suprême, dieu et de son représentant sur terre, le roi. Elle ne s’est pas contentée de la notion de deux mondes, elle a place le monde spirituel au dessus du monde matériel. Or, ce que nous savons aujourd’hui de la conscience ne relève pas d’une quelconque supériorité. Notre conscience ne sait pas tout sur ce qui se passe dans notre cerveau. Par exemple, toute vision trop rapide est communiquée à notre cerveau mais pas à notre conscience. Pourtant, les faits rapides ont une importance considérable. Notre conscience ne connaît même pas le mode de fonctionnement de notre cerveau. Elle n’est capable, que très partiellement, de transformer ce fonctionnement. Elle ne commande même pas à l’ensemble du mécanisme corps/cerveau et c’est heureux pour nous : quand nous dormons ou quand nous sommes dans le coma, ou encore quand nous naissons, le fonctionnement corps/cerveau fonctionne malgré l’inexistence ou l’inactivation partielle de la conscience. Il n’y a aucune supériorité du cerveau sur le corps, ni de la conscience sur le cerveau, ni de l’homme sur l’animal, ni de l’esprit sur le corps. Tout simplement parce qu’il est impossible de séparer ainsi les contraires que l’on a faussement isolés les uns des autres. Le cerveau n’existe pas sans le corps. Le corps humain ne fonctionne pas sans cerveau. Séparez les deux et c’est la mort immédiate. Aucun n’aurait pu naître sans l’autre. Ils sont imbriqués au dernier degré. Dans chaque mouvement aussi minime de n’importe quelle partie du corps, le cerveau est impliqué et inversement. Cela n’est aussi étonnant qu’il y paraît, puisque la fabrication du cerveau est simultanée de celle du corps et les circuits neuronaux activés sont ceux qui sont connectés à des fonctionnements d’une partie du corps. Les autres circuits vont rapidement s’atrophier et disparaître. La séparation corps/cerveau est par conséquent une abstraction infondée. Le réductionnisme, idéologie de la séparation des parties, s’est révélé très peu efficace pour comprendre le fonctionnement. Isoler une particule du vide est aussi impossible que d’isoler un élément du fonctionnement climatique de l’ensemble de cette dynamique ou un individu de l’ensemble de la société de son époque.

L’idéologie de la séparation, celle entre l’homme et la nature, entre l’animal et l’homme, entre le cerveau et la conscience, entre l’homme conscient et la société, entre la matière et de la vie, entre l’inné et l’acquis, ce dualisme reste l’idéologie dominante malgré les remises en question dues aux progrès des connaissances. Parce que son véritable fondement est social. C’est un des piliers de la société divisée en classes. Si la pensée est séparée de la société, les penseurs sont également des gens à part. C’est ce que développe par exemple Aristote dans « Politique », justifiant l’existence et la domination de la classe esclavagiste grecque par un dualisme de la nature, entre cerveau et corps, entre hommes machines et hommes pensants, entre dominants et de dominés, entre l’homme et la femme. Ainsi, l’homme dominerait la nature, la conscience dominerait le corps, le maître d’esclave dominerait l’esclave et l’homme dominerait la femme, du fait d’un même mécanisme naturel. Se battre contre ce dualisme fataliste est une position philosophiquement engagée, parce qu’elle s’oppose non seulement à un courant de pensée mais à l’ordre social au pouvoir. En affirmant « Nous ne connaissons qu’une seule science : la science de l’histoire. », dans « L’idéologie allemande » (1845), Karl Marx et Friedrich Engels ne se contentaient pas d’annoncer leur conviction matérialiste, ils avançaient un programme d’étude et une méthode. La science devenait une activité sociale faisant partie du combat historique. « Ayant défini la science comme la connaissance des lois objectives de la nature, l’homme s’est efforcé avec obstination de se soustraire lui-même à la science (...) Marx a définitivement privé l’homme de ces odieux privilèges (...) » expliquait Léon Trotsky dans « Le marxisme et notre époque ».

[1] Le paléontologue et géologue Stephen Jay Gould le rappelle dans la synthèse finale de sa propre version darwinienne de la théorie de l’évolution intitulée « La structure de la théorie de l’évolution » : « Nous serions fous d’affirmer, au nom d’un naïf empirisme, que les grandes avancées en sciences sont entièrement et seulement fondées sur les observations et que les contextes sociaux ne peuvent agir que comme des obstacles nous empêchant de voir la réalité de la nature. Le monde social et le monde scientifique étaient tous deux « prêts » à accepter la notion d’évolution au milieu du 19ème siècle. Les personnes de même intelligence qui vivaient à l’époque de Newton n’auraient pas pu formuler ou comprendre une telle notion même si un hypothétique Darwin l’avait alors avancée. Celui-ci aurait probablement terminé à l’asile d’aliénés en raison de ses idées que l’on aurait sans doute considérées comme folles. »

[2] En remarquant que la lune est une pierre et non une lumière dans l’espace céleste, Galilée lançait une affirmation audacieuse : le ciel et la terre appartiennent au même monde. Avant lui, le ciel semblait le domaine des dieux et de la perfection contrairement à la terre. Des années plus tard, la décomposition des raies lumineuses devait prouver que les éléments chimiques qui composent les étoiles sont les mêmes que ceux qu’on trouve sur terre. Les étoiles faisaient, elles aussi, partie du même monde matériel. D’autres pas sont encore faits vers l’unité. Les deux physiciens quantiques Serge Haroche et Jean-Michel Raimond, ayant trouvé tout récemment le lien entre les mondes microscopique et macroscopique (ou encore quantique et classique), au travers du mécanisme dit de décohérence, écrivent : « Encore une fois il n’y a qu’un monde. » Rajoutons un autre point de vue convergent : « Les principes sous-jacents à la vie sont universels. C’est l’un des grands acquis intellectuels de ces dernières décennies. » écrit John Maddox dans « Ce qu’il reste à découvrir ».

[3] Certaines divergences entre domaines des sciences sont bien connues. En physique : entre physique quantique et relativiste, entre microphysique, macrophysique et astrophysique. En évolutionnisme : entre fonctionnalisme et structuralisme, entre microévolutionnisme et macroévolutionnisme. Elles ne sont séparées par des frontières infranchissables que dans la conception de certains auteurs mais pas dans la réalité. La division par des frontières entre matière et vie est tombée. Celle entre matière et espace vide a connu sa dernière heure à la fois grâce à la relativité et à la physique quantique.

[4] Par exemple, la vie ne fonctionne pas à un seul niveau. La génétique est un niveau. L’individu, l’organisme, l’espèce en sont d’autres. L’interaction avec l’environnement ne doit pas être négligé. En physique, les divers niveaux de structure, de la particule virtuelle à la particule réelle, de la particule à l’atome et à la molécule et à un grand nombre de molécules. Les sauts sont nombreux Stephen Jay Gould souligne dans sa conception résumée dans « La structure de la théorie de l’évolution » : « On peut dire que les révisions modernes de chacun des postulats essentiels de la logique darwinienne substituant des mécanismes fondés sur des interactions à ceux de Darwin, qui ne prenaient en compte qu’un site unique de causalité et qu’une chaîne causale unidirectionnelle. Ainsi, à la place de la quasi-exclusivité de la sélection au niveau des organismes, telle qu’elle était envisagée par Darwin, nous proposons à présent une théorie hiérarchique où la sélection agit simultanément à une série de niveaux de plus en plus élevés (...) s’inscrivant dans une hiérarchie constituée par les gènes, les lignées cellulaires, les organismes, les dèmes, les espèces et les clades. Le changement évolutif émerge donc d’interactions complexes, mais parfaitement analysables, entre ces différents et importants niveaux (...). ».

[5] Que les plus choqués par l’intrusion dans leur domaine réservé méditent cette phrase du, roman de Manes Sperber « Et le buisson devint cendre » qui fustige la pensée stalinienne – et, plus généralement, dogmatique - : « Dieu punisse les dévots, qui, au lieu d’aller à l’église, entrent dans un parti révolutionnaire afin d’en faire une église ! »

[6] Voici, par exemple, quelques remarques de son ouvrage « Comment je vois le monde » : « Si quelque raison peut pousser un profane en questions économiques à donner courageusement son opinion sur le caractère des difficultés économiques angoissantes de notre époque, c’est assurément la confusion désespérante des diagnostics établis par les spécialistes. (...) La majorité des hommes se voit contrainte dans ce type d’économie libérale de travailler pour un salaire journalier assurant son vital. (...) Il en résulte nécessairement que, dans les conditions actuelles des méthodes de travail, seule une partie de la force de travail peut être utilisée. Et, tandis que cette fraction est occupée déraisonnablement, le reste inexorablement se voit exclu du cycle de production. (...) Le progrès technique, qui pourrait libérer les hommes d’une grande partie du travail nécessaire à leur vie, est le responsable de la catastrophe actuelle. (...) A l’heure actuelle, quelle situation est faite dans le corps social de l’humanité à l’homme de science ? Dans une certaine mesure, il peut se féliciter que le travail de ses contemporains, même de façon très indirecte,ait radicalement modifié la vie économique des hommes parce qu’il a éliminé presque entièrement le travail musculaire. Mais il est aussi découragé puisque les résultats de ses recherches ont provoqué une terrible menace pour l’humanité. (...) Il réalise aussi la terrible évidence de la phénoménale concentration économique engendrée par les méthodes techniques issues de ses recherches. Il découvre alors que le pouvoir politique, créé sur ces bases, appartient à d’infimes minorités (...). Cette concentration du pouvoir politique et économique autour de si peu de personnes n’entraîne pas seulement la dépendance matérielle extérieure de l’homme de science (...) il se dégrade tellement profondément qu’il continue, sur ordre, à perfectionner les moyens destinés à l’anéantissement de ses semblables. »

[7] La physique quantique étudie la matière à petite échelle, dite microscopique. Elle a de nombreuses particularités qui la distinguent notablement de la physique à notre échelle dite macroscopique. On n’y trouve pas d’objets fixes, de trajectoires précises, de causalité linéaire, de logique formelle, pas de particules fixes ni d’ondes fixes. Là où on croyait trouver une base solide de l’atome, il n’y a qu’une réalité floue, mouvante et assez inattrapable. L’école de Copenhague des physiciens quantiques, rompant avec la conception classique de la physique, est rigoureusement probabiliste, c’est-à-dire qu’elle affirme qu’il n’existe aucune description, par un langage en termes d’objets, à aucun niveau. Du coup, aucune description à l’aide du langage courant n’est possible du type « que se passe-t-il quand ». Par exemple, il y a une certaine probabilité qu’un photon soit réfléchi ou réfracté en changeant de milieu. On ne peut rien dire sur ce qui se passe quand un photon est réfléchi ou réfracté, ni pourquoi il l’est. On peut juste calculer la probabilité qu’il le soit. On ne peut même pas parler d’un objet donné, parce que cela nécessiterait que quelque chose soit descriptible de façon indépendante du milieu, ce qui n’est pas le cas au niveau quantique. Le terme quantique découle de la découverte d’un niveau élémentaire appelé le quantum (au pluriel les quanta). Au niveau quantique, il n’est plus possible de distinguer matière, mouvement et changement. Les trois sont décrits par les mêmes quanta (multiples entiers du quantum d’action de Planck), coexistent, interagissent et se mêlent. L’espace-temps lui-même est quantique, ne permettant pas de description linéaire des phénomènes. L’ « objet élémentaire » est remplacé par l’interaction élémentaire.

[8] La théorie de la relativité d’Albert Einstein découle de l’étude du mouvement de la lumière (ou du rayonnement électromagnétique), le déplacement le plus rapide de tous. La lumière ne se propage pas de manière instantanée. De ce fait, aucune information ne peut être transmise instantanément. L’action et la réaction ne sont plus exactement symétriques. On verra que cette remarque s’étend à toutes les interactions. Cette observation a des conséquences considérables entraînant l’impossibilité de concevoir le temps de façon linéaire. Deux événements ne sont pas simultanés de façon absolue. Cela dépend de l’observateur. Les vitesses de déplacement des observateurs changent considérablement les observations si ces vitesses ne sont pas très réduites par rapport à la vitesse de la lumière. L’écoulement du temps dévient aussi dépendant des masses en présence. Enfin, espace et temps se comportent comme un tout inséparable.

[9] Dans la présentation faussement objective des mathématiques, qui cache sa philosophie interne, il y a plusieurs éléments fondamentaux : favoriser l’aspect quantitatif sur la forme qualitative, donner une image des concepts fondamentaux (masse, énergie, mouvement..) sous forme de variables dites « réelles » (quantités évoluant continûment en prenant toutes les valeurs successives) et une image des changements sous forme de « fonction continue réelle de variable réelle ». On pourrait poursuivre en rappelant que les mathématiques qu’utilisent les sciences (notamment la physique) reposent quasi exclusivement sur l’ancienne logique formelle pour laquelle les opposés sont inconciliables et incombinables et pour laquelle le tout est la somme de ses parties. La philosophie qu’une telle mathématique impose, sans le dire, est celle du continu, du déterminisme linéaire, de la logique formelle, et partant la métaphysique, le réductionnisme et le refus des sauts dans la nature. De la philosophie dans les mathématiques ? Demandons au grand mathématicien Henri Poincaré dans « L’avenir des mathématiques » : « Voilà ce qui a déterminé jusqu’ici le sens du mouvement de la science mathématique, et c’est aussi bien certainement ce qui le déterminera dans l’avenir. Mais la nature des problèmes qui se posent y contribue également. Nous ne pouvons oublier quel doit être notre but ; selon moi, ce but est double : notre science confine à la fois à la Philosophie et à la Physique, et c’est pour nos deux voisines que nous travaillons ; aussi nous avons toujours vu et nous verrons encore les mathématiciens marcher dans deux directions opposées. (...) Dans la plupart des problèmes de Physique mathématique, les équations à intégrer sont linéaires ; elles servent à déterminer des fonctions inconnues de plusieurs variables et ces fonctions sont continues. Pourquoi ? Parce que nous avons écrit les équations en regardant la matière comme continue. Mais la matière n’est pas continue : elle est formée d’atomes, et, si nous avions voulu écrire les équations comme l’aurait fait un observateur de vue assez perçante pour voir les atomes, nous n’aurions pas eu un petit nombre d’équations différentielles servant à déterminer certaines fonctions inconnues, nous aurions eu un grand nombre d’équations algébriques servant à déterminer un grand nombre de constantes inconnues. »

[10] Engels serait-il réductionniste ? Pas du tout. « Nous « réduirons » certainement un jour par la voie expérimentale la pensée à des mouvements moléculaires et chimiques dans le cerveau ; mais cela épuise-t-il l’essence de la pensée ? » écrit-il dans « Dialectique de la Nature ».

[11] Les neurobiologistes Vernier et Vincent exposent dans la revue Sciences et vie de juin 1996 : « Le cerveau d’un adulte, bien qu’apparemment achevé, demeure en perpétuel devenir. (...) Le cerveau est un objet historique. (...) En réalité, la formation du système nerveux n’est jamais achevée. Cette plasticité donne au cerveau ses capacités d’apprentissage permanent et sa mémoire. C’est cet inachèvement qui permet à l’environnement, à l’expérience, au vécu, d’imprimer une marque personnalisée et de diversifier même le plus élémentaire des comportements. »

[12] Dans tous les domaines des sciences, des études dites « dynamiques » sont apparues, de la climatologie dynamique à la dynamique des espèces. Elles ne se contentent pas d’étudier des objets fixes en mouvement, mais elles considèrent que l’objet est défini par le mouvement. Elles s’opposent à l’ancien réductionnisme qui recherchait un objet à un niveau considéré comme spécifique du domaine étudié. Cet objet et ce niveau étaient considérés comme préexistants et figés. A l’inverse, dans la conception dynamique, l’objet et l’échelle émergent de la dynamique, des interactions.

[13] Il faut considérer les systèmes de façon globale en n’adoptant pas la conception réductionniste selon laquelle le tout serait la somme des parties. Une étude holiste (le contraire de réductionniste) va chercher l’émergence d’une structure issue des interactions entre des groupes de milliers de neurone interagissant sans cesse de manière dynamique et produisant ainsi des structures émergentes. Il est impossible de comprendre le comportement du nuage en étudiant la molécule comme un individu. Les molécules de vapeur d’eau montent, refroidissent, se transforment en gouttes d’eau, tombent, chauffent puis vaporisent dans un ballet incessant qui implique un grand nombre d’éléments agissant individuellement de façon désordonnée mais produisant un ordre global. Chaque molécule ne sait pas ce qu’elle doit faire. Il en va de même de chaque neurone au sein du cerveau, de chaque cellule dans un tissu.

[14] Voir numéro spécial de la revue « Pour la science » de décembre 2006 intitulé « Les frontières floues, inerte ou vivant, solide ou liquide, … ». L’article Les virus, inertes ou vivants ? » de Ali Saïb, spécialiste en hématologie, expose : « Le concept du vivant a toujours été exclusif. Une entité est vivante ou ne l’est pas. Cependant la biologie nous apprend tous les jours que les conceptions purement dualistes ne sont plus tenables, des « zones grises » étant de plus en plus mises en évidence. (...) Parce qu’objets inertes, on pensait que les virus ne jouaient aucun rôle dans l’évolution. Cette vision est révolue, et certains, comme le virologiste Patrick Fortere, de l’Institut de génétique et microbiologie, à Orsay, affirment que les virus seraient les « inventeurs » de l’ADN. En effet, les capacités qu’ont les virus à modifier leur patrimoine génétique en réponse à l’environnement (...) semblent les avoir conduits à « créer » cette nouvelle forme de matériel génétique dans un monde dominé à l’époque par l’ARN. (...) La vie est une manifestation de la matière, une propriété émergente issue d’interactions complexes de molécules. »

[15] Séparer un corps en parties aux frontières nettes peut, par exemple sembler simple. D’Arcy Thomson répond dans « Forme et croissance » : « L’organisme vivant est plutôt un tout, entier et indivisible, où nous ne trouverons jamais la moindre ligne de séparation stricte entre la tête et le corps, entre le tendon et le muscle, entre le tendon et l’os. »

[16] La pensée métaphysique considère d’abord l’élément abstrait, prétend définir ses caractéristiques fixes et seulement après étudie son mouvement ou son changement. La réalité n’est pas ainsi. Par exemple, la pensée métaphysique dira « la classe ouvrière est comme ceci, comme cela » puis il dira « la classe ouvrière a fait ceci ou cela ». Le dialecticien, au contraire, conçoit la classe ouvrière comme une structure sociale interactive, en continuel changement, dont la situation et la conscience sont sans cesse en train de sauter d’un état à un autre. Interagissent sans cesse des échelons divers : conscience de classe et idéologie dominante ou idéologie petite bourgeoise, conscience et situation sociale et politique, situation locale, régionale, nationale et internationale. Il en va de même de la particule, du gène ou de la cellule. Ils ne sont pas définis une fois pour toutes et n’existent que par interaction à plusieurs échelons de structure avec l’environnement.

Messages

1. Un seul monde, une seule science, 11 novembre 2008, 20:26

bonsoir cher(e)s lecteurs du site.

C’est avec un coeur plein de chagrin que je rédige ce point de vue sur l’actualité de ce putain de monde.

En parlant de révolution, il y a quoi être révolté : nous assistons au fil du jour à des actes révoltants, sinon sidérants, dans notre société, et nous ignorons tous quand est-ce qu’ils prendront fin.

Par exemple, le pillage et les massacres qui se passent en république démocratique du congo dont la population innocente est manipulée par les gourmands des biens publics qui ne sont que de soi-disant politiciens.

Or, ce ne sont que des "budgetivores"et autres vampires cherchant une solution à leur isolement du sang s’attaquent à une population innocente, misérable, toujours négligée dans la société.

Et, au même moment, nous assistons à la présence théorique de ce que l’on appelle organisation des nations-unies (O.N.U), témoin inutile de l’aggravation des conditions de plus en plus précaires de la population

bref.....à la prochaine, en attendant que je ne rassemble mes idées......

1. Un seul monde, une seule science, 11 novembre 2008, 20:38

Chacun d’entre nous partage ta révolte et sur les souffrances subies par les populations et sur l’attitude des grandes puissances qui non seulement laissent faire, sont complices mais sont les vrais responsables des attaques commis par leurs représentants locaux.

Au delà de cette révolte, la révolution c’est justement de voir dans ces masses pauvres et opprimées où se trouve pour elles le moyen de secouer ce joug...

Certes, ce n’est nullement évident si on examine aujourd’hui la situation des peuples du RDC-Congo.

Mais comment en est-on arrivé là ?

C’est un long chemin à rappeler et cependant il est nécessaire de le savoir.

Si la région a été victime de telles violences, c’est parce que les opprimés ne sont pas parvenus à saisir les occasions qu’ils avaient de changer véritablement la société et même de prendre le pouvoir.

Je n’en citerai que deux : le Rwanda en 1990 et la chute de Mobutu.

En ces deux occasions, les travailleurs pouvaient se saisir du pouvoir et représenter une alternative.

Celle-ci n’a pas été tentée. Les dirigeants politiques démocrates ont proposé leurs "solutions" démocratiques et se sont refusé aux solutions révolutionnaires. C’est seulement après que les bandes armées ont pu revenir à la charge et massacrer les populations.

Ces quelques mots sont un raccourci bien rapide d’événements aussi importants.

Cependant, ils donnent une clef de la situation. C’est parce que les démocrates les plus "à gauche" étaient des réformistes que les fascistes, les tueurs, les affameurs ont pu piller les pays.

Quand un pays est déstabilisé socialement et politiquement, il faut que les travailleurs fassent la révolution, prennent le pouvoir et désarment leurs adversaires.

Sinon, ils ne connaitront que du sang et des larmes ...

Ce n’est pas seulement vrai dans les pays les plus pauvres. Avec la crise mondiale, cela commence à être vrai dans tous les pays, y compris les plus riches.

Si les pauvres des USA attendent quelque chose de bon d’Obama, ils sont tombés dans le même piège et leur avenir sera sombre.

Lire sur ce point le texte : "Obama président et les noirs désirs des classes dirigeantes".

Robert Paris

2. Un seul monde, une seule science, 20 novembre 2008, 11:13

Mais comment se fait-il que nous nous n’ayons pas encore un programme alors que tant de nos ancêtres révolutionnaires avaient le leur ? A mon avis, tout passe sauf la lutte de classes sur la terre. Une expropriation des moyens de production peut être défendue aujourd’hui par des prolétaires communistes, une relecture du manifeste communiste de nos ancêtres et on peut y rajouter de nouveaux problèmes contemporains tels que l’organisation par le capitalisme et ses défenseurs des génocides,l’invastion des blocs imaginaires pour isoler les luttes de classes au niveau mondial,etc etc. Oui dans chaque pays il y a des partis de tous bords. Oui dans chaque coin de la terre il y a des programme de ces partis là. Oui d’un coin du globe terrestre à un autre des partis changent de programmes, changent de groupe, changent, mais le monde et ses dirigeants sont les mêmes depuis 3 a 4 siècles selon les coins.

3. Un seul monde, une seule science, 22 novembre 2008, 17:20

Séparer un corps en parties aux frontières nettes peut, par exemple sembler simple. D’Arcy Thomson répond dans « Forme et croissance » : « L’organisme vivant est plutôt un tout, entier et indivisible, où nous ne trouverons jamais la moindre ligne de séparation stricte entre la tête et le corps, entre le tendon et le muscle, entre le tendon et l’os

2. Un seul monde, une seule science, 26 juin 2009, 10:34, par MOSHE

Séparer un corps en parties aux frontières nettes peut, par exemple sembler simple. D’Arcy Thomson répond dans « Forme et croissance » : « L’organisme vivant est plutôt un tout, entier et indivisible, où nous ne trouverons jamais la moindre ligne de séparation stricte entre la tête et le corps, entre le tendon et le muscle, entre le tendon et l’os

1. Un seul monde, une seule science, 7 octobre 2009, 18:11, par MOSHE

[15] Séparer un corps en parties aux frontières nettes peut, par exemple sembler simple. D’Arcy Thomson répond dans « Forme et croissance » : « L’organisme vivant est plutôt un tout, entier et indivisible, où nous ne trouverons jamais la moindre ligne de séparation stricte entre la tête et le corps, entre le tendon et le muscle, entre le tendon et l’os. »

[16] La pensée métaphysique considère d’abord l’élément abstrait, prétend définir ses caractéristiques fixes et seulement après étudie son mouvement ou son changement. La réalité n’est pas ainsi. Par exemple, la pensée métaphysique dira « la classe ouvrière est comme ceci, comme cela » puis il dira « la classe ouvrière a fait ceci ou cela ». Le dialecticien, au contraire, conçoit la classe ouvrière comme une structure sociale interactive, en continuel changement, dont la situation et la conscience sont sans cesse en train de sauter d’un état à un autre. Interagissent sans cesse des échelons divers : conscience de classe et idéologie dominante ou idéologie petite bourgeoise, conscience et situation sociale et politique, situation locale, régionale, nationale et internationale. Il en va de même de la particule, du gène ou de la cellule. Ils ne sont pas définis une fois pour toutes et n’existent que par interaction à plusieurs échelons de structure avec l’environnement.

3. Un seul monde, une seule science, 28 juin 2009, 11:45, par F. Kletz

J’ai entendu une émission sur l’urbanisme et l’architecture l’autre jour sur une radio culturelle d’Etat. Le présentateur mêlait des discours politiques et des programmes architecturaux et urbanistiques pour les années à venir.

Un de leurs architectes faisait tout un discours politique sur l’architecture et l’urbanisme. Il parlait très bien, il pourrait être ministre de l’urbanisme ou de l’aménagement de la capitale ou même du « grand Paris ».

En fait, ce que j’ai compris, c’est que les capitalistes, par des commandes d’Etat, vont relancer les constructions dans la capitale de la France.

Est-ce que leur but serait de relancer le bâtiment, en panne, du à la crise ?

Cela explique peut-être l’emprunt qu’a annoncé le gouvernement cette semaine, je ne sais pas ce n’est qu’une hypothèse à creuser. En fait, ils projettent des grands travaux, comme tout gouvernement qui a une vision de relance d’un système en pleine crise.

Je ne sais si vous avez suivi ça, mais le président a annoncé la construction dans le 15e arrondissement du pentagone de la France, il y a quelques semaines.

Tous ces éléments sont à mettre en corrélation : entre ce qu’ils annoncent par communiqués de Presse et ce qu’ils discutent profondément, nous ne percevons que la partie émergée de leurs plans. Mais ils en bâtissent tous les jours.

En tous cas, les effets d’annonce semblent aller dans ce sens.

Quoi qu’il en soit, dans ce discours de l’architecte, qui était vraiment passionnant, j’ai remarqué un truc qui me semble important.

Il parlait du Paris historique, il remettait en cause certaines constructions ultra-modernes fabriquées au 20e siècle. Il expliquait le fonctionnement architectural ancien dans de très jolis termes que je ne suis malheureusement pas encore en mesure de retranscrire.

Il expliquait la vie d’une ville, que les espaces inutilisés peuvent être tout à fait intégrés dans les constructions. Il réfutait une certaine architecture qui s’était battue pour imposer une rationalisation, récupérer tous les espaces soi-disant inutiles.

En fait, disait-il, ces espaces morts sont très utiles pour la lumière, pour faire entrer la lumière dans une cour, ou par une fenêtre qui ne serait pas directement exposée à la lumière. Car une exposition directe qui n’est pas toujours possible permet une lumière indirecte plus douce, intéressante pour le repos dans l’appartement, etc. Bref, l’espace mort permet la variété de la vie d’un bâtiment ou d’une construction.

Vraiment j’ai découvert que ce bonhomme, un pur produit de la bourgeoisie que j’exècre et que je veux voir disparaître, ce bonhomme donc, mêlait architecture, urbanisme, économie, politique, luminosité, et poésie.

En fait, c’est un véritable artiste.

Il est vivant, il a une connaissance impressionnante et une sensibilité que peu de gens qui me semblent bien plus fréquentables n’ont pas. Moi-même, j’ai appris à mettre des mots, sur ma sensibilité à la lumière. J’ai appris que d’autres avaient réfléchi à mettre des mots très bien agencés sur ce que je percevais dans ces bâtisses anciennes. Car ses mots, à ce bonhomme, étaient poétiquement agencés dans un discours de planification économique, urbanistique, architecturale et politique

Pourtant, ce sont ces bonhommes-là qui mettent toutes ces qualités au service de la classe qui les paye, souvent très cher, mais fort peu en comparaison de ce qu’ils apportent à cette classe. Le bonhomme vivant a mis son talent au service de la mort pour essayer de faire perdurer un système mourant dont le cœur s’est arrêté et qui perdure artificiellement. Son programme est donc un pacemaker. Un programme qui paraît grandiose, mais qui n’est qu’une chirurgie sur un cadavre.

Ces bonhommes-là ont un milliard de choses à nous apprendre, si on veut bien aller les écouter. Mais la seule chose qu’ils ne nous apprendront pas, c’est la haine pour ce système, puisqu’ils sont à son service.

Toute cette réflexion me permet d’affirmer que je commence à comprendre plus profondément une idée que je n’avais fait qu’effleurer, puisque je le faisais, mais sans le concevoir. Nous, les prolos, (et même les petits bourgeois, souvent font de même), nous nous limitons au rôle qu’on nous demande de choisir depuis l’enfance : « choisi un métier et n’en sort pas ».

Moi, j’ai toujours voulu faire mille choses, je n’arrivais pas à concevoir qu’on puisse s’enfermer comme ça.

Et pour cause : les bourgeois eux-mêmes ne s’enferment pas, pourquoi faudrait-il que cette liberté leur soit réservée ?

C’est très simple : la liberté de connaître un tas de trucs, d’approfondir chaque science, plusieurs domaines te permet de voir clair, d’avoir une vision globale du monde, une vision plus complète. Alors que si je me limite, je n’aurais vu qu’un aspect, donc je n’aurais rien vu.

Si j’étudie la psychologie seule, je grossis un truc, mais je ne vois rien du reste. Si j’étudie l’architecture, je perçois comment on oriente des comportements sociaux, mais je ne vois rien du reste. Si j’étudie l’histoire, j’omets de voir d’autres aspects du monde.

On ne pourra sans doute jamais tout savoir, mais croiser les regards, c’est toujours une richesse supplémentaire qui construit mon regard pour l’avenir comme pour maintenant. Surtout, surtout, c’est absolument nécessaire pour chaque prolo de faire ce boulot-là maintenant si on veut pouvoir un jour remplacer des monstres si fins, si intelligents, si riches, si puissants dans leur vision du monde, et en même temps si petits qu’ils ne mettent toute cette grandeur qu’au service de leur dieu-argent !

1. Un seul monde, une seule science, 28 juin 2009, 18:18

réponse a klein franchement bravo et mille fois bravo parce que tout simplement dans ce texte je pense que t’a plus dit que l’architecte.BRAVO BRAVO BRAVO.

2. Un seul monde, une seule science, 29 juin 2009, 09:55, par UNE PARTIE DU TEXTE DE KLEIN QUI EST PRIS PAR MOSHE

Et pour cause : les bourgeois eux-mêmes ne s’enferment pas, pourquoi faudrait-il que cette liberté leur soit réservée ?

C’est très simple : la liberté de connaître un tas de trucs, d’approfondir chaque science, plusieurs domaines te permet de voir clair, d’avoir une vision globale du monde, une vision plus complète. Alors que si je me limite, je n’aurais vu qu’un aspect, donc je n’aurais rien vu.

Si j’étudie la psychologie seule, je grossis un truc, mais je ne vois rien du reste. Si j’étudie l’architecture, je perçois comment on oriente des comportements sociaux, mais je ne vois rien du reste. Si j’étudie l’histoire, j’omets de voir d’autres aspects du monde...bravo franchement ton texte est magique oui je pense que c’est tres important selon poi qu’on ose enfin...

On ne pourra sans doute jamais tout savoir, mais croiser les regards, c’est toujours une richesse supplémentaire qui construit mon regard pour l’avenir comme pour maintenant. Surtout, surtout, c’est absolument nécessaire pour chaque prolo de faire ce boulot-là maintenant si on veut pouvoir un jour remplacer des monstres si fins, si intelligents, si riches, si puissants dans leur vision du monde, et en même temps si petits qu’ils ne mettent toute cette grandeur qu’au service de leur dieu-argent !

4. Un seul monde, une seule science, 15 août 2009, 12:00, par F. Kletz

Le texte complet d’Einstein, pourquoi le socialisme se trouve facilement sur la toile.

A. Einstein - Qu’est-ce que le socialisme ?

sur un site apparemment stalino-guévariste :

http://www.legrandsoir.info/article6966.html

A. Einstein - Qu’est-ce que le socialisme ?

Quelques remarques cependant : qu’est-ce que "le sens à la vie" affirmé par Einstein comme une dévotion/dévouement à la société ? Négation morale de l’individualisme ? mais que faire alors du progrès apporté par la société bourgeoise, progrès qui crée l’individu, la possibilité, kantienne de penser par soi-même (in Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?) ?

Cette possibilité de penser par soi-même est le précieux apport moral, politique, psychologique, social que les révolutions bourgeoise et leur idéologie (Les Lumières, au 18e siècle) ont apportées.

Cette possibilité de penser par soi-même, en dehors de toute obligation de suivre un seigneur ou un curé, n’était et n’est toujours pas permise par la société féodale, qui te laissait dans l’ignorance et l’obligation de penser comme le seigneur ou le curé.

Il faut préciser que de nombreuses poches de ce féodalisme, entretenues par la bourgeoisie et les capitalistes eux-mêmes, existent encore aujourd’hui, ce qui aide bien à limiter les progrès de la pensée bourgeoise des Lumières et de la révolution.

Un autre point qui manque vraiment à ce texte d’Einstein c’est la possibilité de transformer ce monde par la violence même que le capitalisme provoque. Cette violence est une conséquence du monde et de la société actuelle, des rapports sociaux et des rapports de production qui nous entourent, qui nous dirigent, qui nous gouvernent et nous déterminent - beaucoup trop. Or cette même conséquence est le levier qui mettra fin à ce vieux monde. Rien là-dessus de la part du physicien socialiste. Aucune référence à Engels et son précieux anti-dühring qui permet vraiment de comprendre les lois de l’histoire et des changements de mode de production.

Pourtant, sont texte termine par une question fondamentale tant à l’époque d’apogée du stalinisme qu’à notre époque : "Comment faire pour éviter la bureaucratie ? "

Quelques éléments ont été indiqués par Trotsky ainsi que d’autres militants ouvriers, communistes.

L’abondance issue du vieux monde capitaliste, une situation plus proche de celle du XXIe siècle que celle d’une Russie du XXe siècle encore embourbée dans une énorme poche de féodalisme, un société régie par les ouvriers eux-mêmes, et non par un parti qui usurperait le pouvoir des ouvriers, une classe ouvrière nombreuse, politiquement internationaliste, un pays économiquement avancé (qui a donc connu le capitalisme), une recherche des prolétaires de ne jamais limiter leur révolution nationale à leur pays, une recherche à étendre cette révolution, et la réussite de cette extension.

Sans au moins tout cela (et ma liste est loin d’être complète et exhaustive), aucune garantie ne pourra jamais être donnée pour éviter la bureaucratie.

Seule une bagarre politique, idéologique, sociale pour des perspectives claires (citées ci-dessus) permettra -peut-être- d’éviter une réplique (sous une autre forme) de l’expérience stalinienne.

Voilà quelques points importants et primordiaux sur lesquels ce texte d’Einstein me donnait envie de réagir. C’est sa grandeur qui nous permet d’élever le débat entre nous. Félicitations au bonhomme de l’avoir écrit.

F. Kletz

1. Un seul monde, une seule science, 15 août 2009, 13:12, par Robert Paris

Einstein : "La tradition historique date pour ainsi dire d’hier ; nulle part nous n’avons dépassé ce que Thorstein Veblen appelait “la phase de rapine” du développement humain. Les faits économiques qu’on peut observer appartiennent à cette phase et les lois que nous pouvons en déduire ne sont pas applicables à d’autres phases. Puisque le but réel du socialisme est de dépasser la phase de rapine du développement humain et d’aller en avant, la science économique dans son état actuel peut projeter peu de lumière sur la société socialiste de l’avenir."

2. Un seul monde, une seule science, 15 août 2009, 13:16, par Robert Paris

Einstein : "D’innombrables voix ont affirmé, il n’y a pas longtemps, que la société humaine traverse une crise, que sa stabilité a été gravement troublée. Il est caractéristique d’une telle situation que des individus manifestent de l’indifférence ou, même, prennent une attitude hostile à l’égard du groupe, petit ou grand, auquel ils appartiennent. Pour illustrer mon opinion je veux évoquer ici une expérience personnelle. J’ai récemment discuté avec un homme intelligent et d’un bon naturel sur la menace d’une autre guerre, qui, à mon avis, mettrait sérieusement en danger l’existence de l’humanité, et je faisais remarquer que seule une organisation supranationale offrirait une protection contre ce danger. Là-dessus mon visiteur me dit tranquillement et froidement : “Pourquoi êtes-vous si sérieusement opposé à la disparition de la race humaine ?”