Accueil > 11- Livre Onze : FEMMES - CONTRE L’OPPRESSION > Le matriarcat, ses causes et sa fin sous les coups de la guerre sociale

Le matriarcat, ses causes et sa fin sous les coups de la guerre sociale

mercredi 25 avril 2012, par

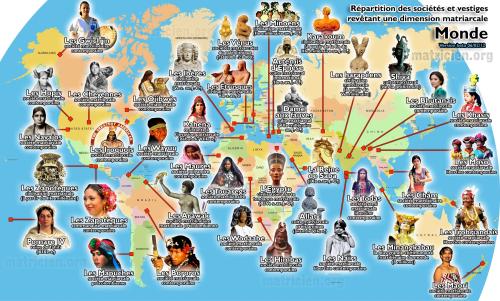

Les femmes n’ont pas été dominées depuis toujours. Au contraire, de très nombreuses populations anciennes (pour ne pas dire primitives) ont connu une société où la place de la femme était plus importante au plan des moeurs, au plan social comme au plan politique et symbolique que celle de l’homme. Le matriarcat n’est pas une invention de théoriciens puisqu’on le retrouve à la fois dans les cas suivants : celtes, basques, ligures, vikings, burgondes, touaregs, trobriandais, inuits, iroquois, comores, kerala, moso, mosuo, khasi, minagkabau, jaintia, juifs, berbères, karens, jivaros, boschimans, malikus, naxis, garos, marshallais, bunts, filipinos, navajos, hopis, sirayas, nubiens, bamendas, bateks, … On retrouve de nombreuses fois le matriarcat aux origines des peuples. Et cela sur tous les continents et dans toutes sortes de peuples. Même les peuples devenus patriarcaux ont souvent conservé des anciennes traditions matriarcales. La culture celte regorge de restes d’un ancien matriarcat. Même la culture juive si patriarcale a conservé l’appartenance à l’ethnie par voie maternelle. Dans la légende viking, Beowulf tue une déesse-mère de l’ère matriarcale ... Dans la Grèce antique, les dieux ont supplanté les déesses.

Bien des auteurs ne veulent pas admettre l’existence d’une société matriarcale comme ils ont du mal à admettre que l’humanité se soit longtemps passée de classes sociales, de l’exploitation économique et même des armées et d’un Etat. A la limite, ils admettraient éventuellement cela d’un état presque animalesque de l’humanité. Eh bien, ils se trompent lourdement. C’est d’une durée plus grande que celle de l’époque de l’Etat qu’il s’agit et d’une période qui a marqué le monde malgré toute l’époque que nous vivons de domination masculine. Non seulement il en reste de multiples traces archéologiques dans le monde entier mais le caractère violent de certaines formes d’expression du patriarcat et des religions est dû au combat historique qu’a mené le patriarcat contre le matriarcat.

Dans la plupart des cas, ce combat s’est déroulé il y a trop longtemps et sans qu’on dispose d’écrits pour en témoigner. Pourtant, certaines sociétés ont connu ce combat suffisamment récemment pour que les témoignages existent. On sait, par exemple, que le matriarcat était dominant en Crête antique alors que l’époque de la Grèce classique connaît à l’inverse une hostilité virulente à l’idée de la participation des femmes au pouvoir politique, idée qui n’apparaît nullement absurde à l’époque de Socrate. Ce combat était encore dans les esprits, même si Socrate ne l’avait pas connu de son vivant.

L’expression matriarcat, symétrique du terme patriarcat, peut faire penser à une inversion des relations de pouvoir alors que c’est souvent une relation où le caractère du pouvoir est très différent. Cela recouvre d’ailleurs de situations très diverses qui ont en commun que la femme est considérée comme la base de la société. L’idée de pouvoir féminin – souvent confondue avec le fait de laisser gouverner une femme - est fausse car elle suppose déjà le pouvoir d’Etat alors qu’au contraire, en général, il n’y a pas d’Etat. C’est le stade familial d’organisation dit « société gentilice », celui de la "gens" forme familiale d’organisation sociale, qui précède la Grèce ou la Rome antiques. On le rencontre par exemple chez les Etrusques. La relation hommes/femmes n’est pas encore déterminée par la propriété privée des moyens de production car ceux-ci n’ont pas encore été modifiés par un amoncellement de biens essentiellement liés à l’élevage. L’affrontement entre matriarcat et patriarcat sera d’autant plus violent chez les éleveurs. Il y a des traces de ce combat dans nombre de légendes qui ont été communiquées malgré l’absence de l’écriture. Certaines traces sont aussi dues à des interprétations des objets : par exemple l’habitat peut être divisé ce qui montre quel sexe détient les objets de la maison. Le plus marquant apparaît avec le développement de l’agriculture : le mégalithisme. Les pierres sont du domaine des hommes, alors que les objets en bois appartenaient aux femmes. La présence d’un groupe humain est alors représentée par un sexe masculin dressé : le "menhir". La division en classes sociales a déjà commencé à apparaitre... et elle se perçoit dans les tombeaux, les "dolmens" avec les objets précieux enfouis, notamment.

Le matriarcat, ses causes et sa fin sous les coups de la guerre sociale

Les déesses du paléolithique et du néolithique

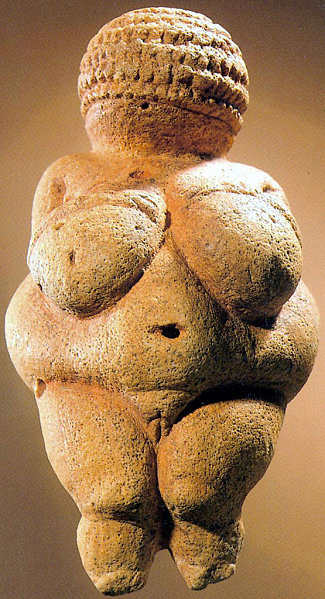

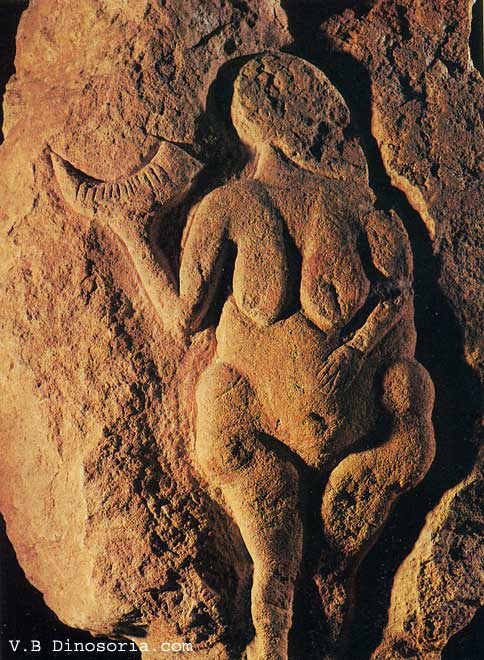

L’un des signes les plus marquants d’anciennes civilisations fondées sur le matriarcat, la suprématie féminine, est l’existence d’anciens dieux exclusivement féminins, des déesses, qui semble représenter la fécondité de la terre : des déesses-mères.

Dans son « histoire des croyances et des idées religieuses », Mircéa Eliade écrit :

« La découverte des figurations féminines dans la dernière période glaciaire a posé des problèmes qu’on continue à discuter. Leurs distribution est assez étendue, du sud-ouest de la France jusqu’au lac Baïkal, en Sibérie, et de l’Italie du nord jusqu’au Rhin. (…) On les a appelées assez improprement des « Vénus », les plus célèbres étant les Vénus de Lespuges, de Willendorff et de Laussel. Cependant, grâce surtout à la précision des fouilles, plus instructives sont les pièces découvertes à Gagarino et Mezine, en Ukraïne. Elles proviennent des niveaux d’habitation, par conséquent semblent être en rapport avec la religion domestique. A Gagarino, on a trouvé, auprès des parois de l’habitation, six figurines sculptées en os de mammouth. Elles sont sommairement taillées, avec un abdomen de proportions exagérées et la tête dépourvue de traits. Les pièces découvertes à Mezine sont fortement stylisées ; certaines peuvent être interprétées comme des formes féminines réduites à des éléments géométriques (ce type est attesté ailleurs en Europe centrale) (…) Pour expliquer leur éventuelle fonction religieuse, Hançar a rappelé que certaines tribus de chasseurs de l’Asie septentrionale fabriquent de petites sculptures anthropomorphes en bois, appelées « dzuli ». Dans les tribus où les dzulis sont féminines, ces « idoles » représentent l’Aïeule mythique de laquelle sont présumés descendre tous les membres : elles protègent les familles et les habitations, et au retour des grandes chasses on leur présente des offrandes de gruau et de graisse.

Plus significative encore est la découverte faite par Gerasimov à Mal’ta en Sibérie. Il s’agit d’un « village » dont les maisons rectangulaires étaient divisées en deux moitiés, celle de droite réservée aux hommes et celle de gauche appartenant aux femmes ; les statuettes féminines proviennent exclusivement de cette section. Leurs homologues dans le quartier masculin représentent des oiseaux, mais certains ont été interprétés comme des phallus.

Il est impossible de préciser la fonction religieuse de ces figurines. On peut présumer qu’elles représentent en quelque sorte la sacralité féminine, et par conséquent les puissances magico-religieuses des déesses. Le mystère constitué par le mode d’existence spécifique aux femmes a joué un rôle important dans nombre de religions, primitives aussi bien qu’historiques. C’est le mérite de Leroi-Gourhan d’avoir mis en lumière la fonction centrale de la polarité masculin/féminin dans l’ensemble de l’art paléolithique, i.e. peintures et reliefs rupestres, statuettes ou plaquettes de pierre. (…) La première, et peut-être la plus importante conséquence de la découverte de l’agriculture, suscite une crise dans les valeurs des chasseurs paléolithiques : les relations d’ordre religieux avec le monde animal sont supplantées par ce qu’on peut appeler « la solidarité mystique entre l’homme et la végétation. » Si l’os et le sang représentaient jusqu’alors l’essence et la sacralité de la vie, dorénavant ce sont le sperme et le sang qui les incarnent. En outre, la femme et la sacralité féminine sont promues au premier rang. Puisque les femmes ont joué un rôle décisif dans la domestication des plantes, elles deviennent les propriétaires des champs cultivés, ce qui rehausse leur position sociale et crée des institutions caractéristiques, comme par exemple la matrilocation, le mari étant obligé d’habiter la maison de son épouse. La fertilité de la terre est solidaire de la fécondité féminine ; par conséquent, les femmes deviennent responsables de l’abondance des récoltes, car elles connaissent le « mystère » de la création. Il s’agit d’un mystère religieux, parce qu’il gouverne l’origine de la vie, la nourriture et la mort. La glèbe est assimilée à la femme. Plus tard, après la découverte de la charrue, le travail agraire est assimilé à l’acte sexuel. Mais pendant des millénaires la Terre-Mère enfantait toute seule, par parthénogenèse. Le souvenir de ce « mystère » survivait encore dans la mythologie olympique (Héra conçoit toute seule et donne naissance à Héphaistos, à Arès) et se laisse déchiffrer dans de nombreux mythes et croyances populaires sur la naissance des hommes de la Terre, l’accouchement sur le sol, le dépôt du nouveau-né sur la terre, etc… Certes, la sacralité féminine et maternelle n’était pas ignorée au paléolithique, mais la découverte de l’agriculture en augmente sensiblement la puissance. La sacralité de la vie sexuelle, en premier lieu la sexualité féminine, se confond avec l’énigme miraculeuse de la création. (…) Le culte de la fertilité et le culte des morts semblent solidaires (cultures de Hacilar et Çatal Huyuk en Anatolie et culture pré-céramique de Jéricho, par exemple). (…) Des reliefs de la déesse, parfois hauts de deux mètres, modelés en platre, en bois ou en argile et des têtes de taureaux étaient fixés aux murs. (…) A Hacilar, daté de – 5.700, la déesse est montrée assise sur un léopard ou debout tenant le petit d’un léopard. »

Olivier Pelon écrit :

"Une importante iconographie féminine

Aucun sanctuaire ni aucun lieu de culte n’ont été identifiés dans le secteur fouillé, contrairement aux indications fournies à Çatal Hüyük. Au lieu de pièces ornées de motifs peints ou en relief de caractère symbolique ou rituel, on n’observe que des murs sans décor et des installations à destination purement domestique. Il existe cependant un lien entre les deux sites : la présence de figurines de terre cuite ou crue qui ont dû jouer un rôle dans les pratiques religieuses. À Hacilar, c’est tout un monde de représentations féminines qui a été mis au jour, dont J. Mellaart a pu dire qu’elles figuraient les différents aspects de la population féminine de l’époque vus par les yeux d’un artiste mâle, et qu’il décrit ainsi de façon très suggestive :

« Les jeunes filles, aux traits fins, leur chevelure brune ou noire portée en queue de cheval ou en boucles sur le sommet de la tête, affichant avec coquetterie leurs corps splendides à petits seins, vêtus uniquement d’un caleçon en étoffe de laine ou en peau d’animal ou jouant avec leurs léopards familiers, rapportés par les chasseurs des forêts de pin et de genévrier qui entouraient la vallée. Ailleurs […] les femmes plus âgées, mères ou futures mères, de formes mûres et sans aucun doute nues ou vêtues de tabliers ou de jupes ficelle, leur chevelure nouée en chignon à l’arrière de la tête, comme le voulait leur statut de femme mariée. Ici une jeune femme jouait avec son enfant assis sur sa poitrine ou la tétant ; près de là […] une femme aux cheveux sombres se reposant à l’ombre tandis que son jeune enfant se penche vers elle et murmure dans son oreille, ou les ébats d’un enfant sur le dos de sa mère qui s’accroupit avec difficulté en raison de son évidente grossesse… »

Les motifs choisis ont cependant une valeur symbolique manifeste, sans doute identique à Hacilar et à Çatal Hüyük : un personnage féminin en est le centre, volontiers associé dans les deux cas à un animal, le léopard, qu’on ne peut simplement considérer comme un animal familier. Et si, à Hacilar, les formes féminines sont parfois graciles et sveltes, on a plus souvent des figurations de femmes stéatopyges aux seins lourds qui incarnent une idée de maternité féconde. La nudité même, totale ou partielle, qui est une des constantes de ces représentations est significative du désir de l’artisan de mettre particulièrement en valeur tous les aspects du corps féminin ; le geste – que l’on constate dans plusieurs cas – des mains ramenées sur les seins qu’elles paraissent cacher, bien loin d’être celui de la Vénus pudique (Venus pudica) dont il est pourtant l’archétype, n’est destiné qu’à mieux mettre en évidence cet élément essentiel de la fécondité féminine. Si aucune des figurines d’Hacilar n’atteint à la majesté de la « déesse » aux léopards de Çatal Hüyük représentée en train d’accoucher, il existe cependant une filiation probable entre celle-ci et celles des femmes d’Hacilar associées à un jeune félin."

Y a-t-il eu des ouvrages récents ayant mené des études là-dessus.

On peut citer en effet Bronislaw Malinovsky, Marija Gimbutas, Evelyn Reed, Robert Briffault, Maurice Godelier, Cai Hua, Elizabeth Barber, Judith Lorber, Sherry Otner, Harry Ignatius, R.T Gurdon, Judith Buber, Andrés Ortiz-Osés, José María Satrustegi, P S Nsugbe, E Friedl, K Sacks, Cheikh Anta Diop, Jean Malaurie, Leroi-Gourhan, Claudine Vallas, Stella Georgoudi ; Roger Lemelin, Margaret Mead, Ruth Benedict, Meyer Fortes, Esther Resta, Alain Testart, Peggie Reeves Sanday et Edward E. Evans-Pritchard.…

D’où vient la thèse du matriarcat ?

L’hypothèse d’un matriarcat originel ayant précédé le patriarcat est apparue en Europe au XIXe siècle. Elle a été explorée et développée par le sociologue suisse Johann Jakob Bachoffen puis par Lewis Henry Morgan. Cela ne signifie bien sûr pas que ceux qui ont découvert cette idée d’une époque et d’un niveau du matriarcat, comme Morgan et Bachofen, l’ait exprimée d’une manière exacte d’emblée. Et il y aura sans doute encore bien des corrections à apporter à l’image que nous pouvons nous faire actuellement. Il y a encore très certainement bien des points qui restent obscurs et qui seront développés par de nouveaux chercheurs. On peut cependant redresser déjà quelques erreurs. On a commencé par considérer que le patriarcat était général à l’image de ce qu’affirmaient les religions juive, chrétienne, bouddhiste et islamique. Puis des chercheurs ont pensé avoir trouvé une étape précédente de la société humaine, le matriarcat, en imaginant qu’elle était absolument générale et indispensable. Enfin, on est passés par une étape où on pris le tour inverse, en exagérant dans l’autre sens, faisant passer l’idée de matriarcat pour une lubie.

On a longtemps cru que tous les peuples étaient passés par les mêmes étapes dans le type de société et de mœurs et c’est faux. Certains historiens considèrent que le Royaume de Méroé fut un matriarcat, d’autres moins nombreux vont aller jusqu’à dire la même chose de l’Egypte antique.

L’Egypte antique

La place faite à la femme dans l’Égypte antique (pré-hellénistique) peut paraître surprenante de « modernité » si on la compare à celle qu’elle occupa dans une majorité de sociétés contemporaines et postérieures. Bien qu’homme et femme aient traditionnellement des prérogatives bien distinctes dans la société, il semble qu’il n’y ait pas eu de barrière infranchissable en face de celles qui désiraient s’éloigner de ce schéma.

La société égyptienne reconnaît à la femme, non seulement son égalité à l’homme, mais son indispensable complémentarité qui s’exprime notamment dans l’acte créateur. Ce respect s’exprime clairement dans la morale et la théologie égyptienne, mais il est certes assez difficile de déterminer son degré d’application dans la vie quotidienne des Égyptiens. On est loin de la société de la Grèce antique où la femme était considérée comme « une éternelle mineure ». Dans l’état actuel de nos connaissances, il semble que la femme égyptienne soit l’égale de l’homme au regard de la loi (contrairement aux femmes gréco-romaines). C’est ainsi qu’elle peut gérer son propre patrimoine ou même se trouver à la tête d’une « entreprise » (comme, par exemple, la dame Nénofèr au Nouvel Empire) ; elle peut aussi être médecin comme la dame Pésèshèt à la IVe dynastie. Elle peut divorcer, intenter un procès pour récupérer les biens du ménage et gagner ce procès, ce qui ne l’empêche pas de se remarier, ainsi que le montrent les papyri araméens d’Éléphantine.

En se mariant, la femme égyptienne garde son nom, au plus ajoute-t-on « épouse de X » ; cela est d’autant plus naturel que le mariage semble ne pas se traduire par une manifestation administrative, ni par une manifestation religieuse ; il concrétise souvent la volonté d’un homme et d’une femme de vivre ensemble, ce qui n’empêche pas, et c’est d’ailleurs souvent le cas, l’existence éventuelle d’un contrat de mariage au plan matériel. Comme le souligne Christiane Desroches Noblecourt : « le mariage et éventuellement le divorce sont des événements sanctionnés uniquement dans l’atmosphère familiale par la seule volonté des époux, sans aucune intervention de l’Administration » ; les futurs époux prononcent les phrases : « je t’ai faite ma femme », « tu m’as faite ta femme ».

Il n’était pas rare de voir dans l’Égypte antique des femmes prendre le trône, comme l’a fait Hatchepsout, qui prit la place de son neveu Thoutmôsis III, ou les Cléopâtre, dont la plus célèbre Cléopâtre VII (-69 à -30), célèbre pour sa beauté et ses amours avec César puis Antoine, les chefs dont dépendait alors son trône.

Parmi les femmes pharaons les plus certaines et les plus connues on peut citer :

Nitokris (VIe dynastie),

Néférousébek (XIIe dynastie),

Hatchepsout (XVIIIe dynastie),

Ânkh-Khéperourê (XVIIIe dynastie),

Taousert (XIXe dynastie).

Il faut aussi avoir à l’esprit le rôle considérable, y compris politique et diplomatique, de plusieurs grandes épouses royales :

Tiyi auprès d’Amenhotep III,

Néfertiti auprès d’Amenhotep IV (Akhénaton),

Nofrétari auprès de Ramsès II.

Le patriarcat des monothéismes

A la même époque, les Hébreux sont déjà patriarcaux de manière caricaturale. « Merci, Mon Dieu de ne pas m’avoir fait naître femme… ». Ainsi débute la prière juive du matin. En Inde dans les célébrations de mariage, on souhaite rituellement à la jeune mariée de nombreux fils… mais pas de filles. Plus bucolique enfin, mais niant toujours l’existence des filles pour le salut des parents, le psaume 127 de l’Evangile selon Saint Paul : « Heureux es-tu, ta femme est une vigne généreuse au fond de ta maison, et tes fils, des plans d’olivier autour de ta table ».

Corinthiens 11:8-9 "Car l’homme ne procède (litt. : n’est) pas de la femme, mais la femme de l’homme ; car aussi l’homme n’a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l’homme."

Timothée 2:15 "La femme est tombée dans la transgression, mais elle sera sauvée en devenant mère (ou : en enfantant)"

Genèse 3:16 nous rapporte le rôle de la femme vis-à-vis de l’homme : "Ton désir sera [tourné] vers ton mari".

Genèse 3:16 "Je rendrai très grandes tes souffrances et ta grossesse..."

Genèse 2:18 "...Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis."

Genèse 3:16 "...il dominera sur toi !"

– Elle s’occupait des troupeaux :

Gen 29:6 ; Ex 2:16...

– Elle filait la laine et faisait des vêtements pour la famille :

Ex 35:26 ; Prov 31:19 ; 1 Sam 2:19...

– Elle tissait et cousait de façon à augmenter les revenus du foyer (il y avait déjà des fins de mois difficiles ! Remarquons que la femme est, ici, "une aide"), et à aider les malheureux :

Prov 31:13,24...- Elle puisait de l’eau :

Gen 24:13...

– Elle pétrissait la pâte : Ex 12:34 ;

Deut 28:5...

– Elle préparait les repas :

Gen 18:6 ; 2 Sam 13:8...

– Elle élevait et instruisait les enfants

Qu’en déduire ?

Les étapes des changements de mode de vie et de société ont été historiques, uniques à chaque fois et différentes d’un peuple à un autre. Les mœurs sont particulièrement originales, encore plus que les relations sociales. Même si chaque peuple a dû conquérir des moyens de production, des techniques, développer certains types de relations sociales qui y correspondent, il n’y a pas un modèle unique et une progression unique par laquelle tous les peuples seraient passés. Dans les relations hommes/femmes, il en va de même. Certains peuples ont longtemps ignoré le rôle de l’homme dans la procréation, on ainsi développé des relations matrilinéaires, parfois également la sédentarisation s’est faite par voix féminine et également la propriété des outils, de la maison, des graines et terres a pu commencer par voix d’héritage matrilinéaire. Mais il existe des peuples qui n’ont nullement atteint cette étape, qui en étaient encore au stade de la cueillette par exemple, et qui avaient déjà un patriarcat très développé car il avaient très tôt compris que l’homme jouait un rôle dans la procréation, connaissance qui n’était certainement pas une évidence plus chez les peuples antiques que chez les animaux.

Maurice Godelier rapporte que les Barruyas, qui ont été coupés des autres hommes jusqu’en 1951, qui n’ont pas de notion de classe, d’Etat ni de hiérarchie complexe, ont cependant positionné l’homme très au dessus de la femme. Pour eux tout est fondé sur le sperme masculin, les êtres humains étant un mélange de sperme masculin et de rayons du soleil !!! La femme n’y est qu’un réceptacle. Le mélange est considéré comme réussi s’il donne un mâle et échoué s’il donne une femme.

Nous voyons au travers de cet exemple qu’il n’y a pas de schéma unique du développement des sociétés. Cela ne signifie du tout que l’ensemble des études qui envisageaient des sociétés matriarcales ayant précédé les sociétés patriarcales soit complètement caduque. D’ailleurs, bien des éléments subsistent qui le suggèrent comme le maintien de la matrilinéarité chez des peuples très très patriarcaux comme les Juifs. Ensuite l’existence de déesses alors qu’il n’y a eu ensuite que des dieux. Il y a enfin de nombreuses légendes du combat des hommes pour dominer les femmes.

Peut-on affirmer, comme l’ont fait Bachofen et Morgan suivis par Engels, que les femmes ont eu d’abord le pouvoir puis l’ont perdu à la faveur de guerres civiles ? Ce qui est certain c’est que les sociétés très anciennes ont souvent été matrilinéaires et même matriarcales, l’homme allant par exemple vivre dans la maison de la femme qu’il épousait. Ce qui est certain aussi, c’est qu’à un certain stade de développement économique ce matriarcat s’est heurté au développement de la propriété privée des moyens de production agricoles. C’est alors qu’il y a eu confrontation violente entre matriarcat, là où il existait encore, et patriarcat.

Ceux qui ont commencé à étudier cette question sont des Européens et ils ont examiné l’évolution des relations hommes/femmes chez les Celtes, les Francs, les Germains. Chez les Celtes la place sociale des femmes était forte. Chez les Francs la loi salique originelle organisait les héritages des femmes et des hommes. Elles pouvaient disposer des biens familiaux. Il y eut de nombreuses reines dans les royaumes européens comme en Espagne et en Angleterre, la France devenant elle de plus en plus masculine dans la transmission de la couronne.

Bachoffen s’est donc intéressé à l’hypothèse d’un matriarcat originel, soit une transmission des biens et du nom de famille par les mères. Pour cela il a étudié les sociétés pré-hellénistiques comme les Lyciens, les Arcadiens et autres. Dans ces groupes les individus ou les clans étaient fréquemment représentés par des animaux ou en prenaient le nom. Lyciens signifiait d’ailleurs « loups ». Ces sociétés étaient largement de culture spirituelle chamanique, culture dans laquelle la femme est prêtresse et socialement puissante. Les mythes grecs font état d’animaux côtoyant les dieux comme des égaux. Les religions sémitiques ont pour leur part subordonné les animaux aux humains et chassé le chamanisme de leurs terres.

D’après l’étude à la fois des mythes considérés comme des traces des formes sociales en vigueur dans une lointaine antiquité, et les traces mémorielles de ces sociétés, Bachoffen conclut que le matriarcat a été originellement la forme d’organisation sociale dominante. Il va plus loin en supposant que ces gynécocraties se sont montrées violentes et guerrières.

Est-ce réel, ou seulement plausible ? Réel, on n’en sait encore rien. Il n’y a pas de trace écrite laissées par ces sociétés. On sait par contre que dans les tombes datant de la préhistoire les femmes et les hommes étaient enterrés avec les mêmes honneurs, signe d’une forme d’égalité de reconnaissance dans les clans d’alors. La répartition des rôles existait-elle comme cela s’est produit par la suite ? Les membres des clans étaient-ils répartis en hommes chasseurs de gros gibier (puis guerriers) et femmes cueilleuses et chasseuses de petit gibier ? Une forme de répartition est certaine puisqu’elle tient à la différence biologique fondamentale des sexes : les femmes portaient les petits, accouchaient et en principe les nourrissaient.

Une telle activité est-elle compatible avec un matriarcat guerrier ? Disons que cela ne l’empêche pas : il y a eu des femmes guerrières et des reines cheffes de guerre. Mais cela ne s’est jamais installé durablement. Pourquoi pas ? L’hypothèse la plus probable est le risque encouru par l’espèce. Si les femmes meurent à la guerre la reproduction s’achève. Il y a moins besoin d’hommes pour se reproduire quantitativement que de femmes. Un homme peut féconder des dizaines de femmes dans l’année alors que la femme n’accouche que d’un enfant. N’était la consanguinité un seul mâle suffirait à féconder un clan de femelles.

Cette différence biologique (sexuelle) fondamentale a possiblement marqué et préparé les rôles sociaux et la définition des genres, lesquels sont comme le versant culturel du biologique, ou l’étape éducative de la réalité psycho-corporelle. Le sexe construit le genre, puis le genre fait évoluer la fonction sociale du sexe.

S’il y a un matriarcat à l’origine de nos sociétés on peut se demander pourquoi il a disparu. Les quelques organisations matriarcales actuelles, comme les Mosuo en Chine, ne laissent aucune vraie place aux hommes. Ceux-ci sont exclus de tout héritage et même de l’espace familial. L’homme géniteur n’y est qu’une réserve de sperme interchangeable sans place ni rôle dans la communauté puisqu’il n’y a pas de notion de père. Mais les hommes y adhèrent, c’est donc aussi leur choix, de même que les femmes ont longtemps adhéré à la forme patrilinéaire d’organisation sociale.

On peut comprendre que la société choisisse des formes qui lui conviennent et qui assurent au mieux d’abord sa pérennité et ensuite la satisfaction de ses membres. Quelle qu’elle soit une société a besoin d’une organisation. La différenciation, puis la spécialisation et la répartition des fonctions, font partie de toute forme d’organisation familiale, sociale, économique. Dans son aspect le plus basique la différenciation concerne la reproduction sexuelle. Dans les sociétés humaines elle est plus complexe.

Dans tout domaine la spécialisation est destinée à améliorer les prestations d’une personne ou d’un groupe de personnes. Dans une entreprise les activités spécifiques sont cloisonnées afin de permettre à chacun de prendre sa responsabilité et d’éviter les mélanges d’activité nuisibles à la bonne marche professionnelle. Dans n’importe quel groupe les activités sont cloisonnées. L’informaticien qui crée un programme d’aide au pilotage d’un avion n’est pas en même temps pilote. Il faut s’y faire : le temps n’est pas aux esprits multi-tâches et aux compétences additionnées.

Mais dans la société humaine, en particulier dans la famille, un cloisonnement strict des spécialisations n’est pas souhaitable. Si la spécialisation des rôles donne à chaque parent un espace de pouvoir où il règne et est reconnu de manière spécifique, des circonstances (maladie, guerre, décès) peuvent imposer un décloisonnement au parent survivant. De plus des compétences peuvent être associées à un groupe particulier - par exemple les hommes ont plus de force physique et sont attachés aux travaux pénibles - mais pas systématiquement.

La question de l’organisation sociale matriarcale ou patriarcale est à considérer d’abord sous l’angle d’une différenciation et spécialisation utile au développement du groupe social et de l’espèce. Son évolution est liée aux conditions historiques, économiques et culturelles. Ainsi après la Renaissance pendant laquelle les femmes ont perdu du pouvoir, le XVIIe siècle a vu une importante féminisation de la société, avec des hommes à perruques, poudrés et en habits moins virils. Puis la Révolution et le XIXe siècles auraient dû être une période favorable aux femmes. Ce ne fut pas le cas. Etrangement toute période féminisée de la société est suivie par une autre période plus virilisée, et vice-versa. Les excès dans un sens déclenchent une réaction dans l’autre sens.

Dans la promiscuité de la horde primitive, seule la filiation maternelle pouvait être prouvée. Les premiers humains n’avaient d’ailleurs pas conscience des fonctions des deux sexes dans la procréation, et la maternité était perçue par les primitifs comme parthénogenèse relevant du surnaturel dont le corps de la femme était dépositaire. Le fait de la certitude de la filiation maternelle est ce qui va déterminer l’émergence du matriarcat et sa fonction civilisatrice, et c’est par voie matrilinéaire que va se transmettre la civilisation.

À partir de cette donnée irréfutable de la certitude de la filiation maternelle, deux théories tentent d’expliquer les modalités selon lesquelles le système matriarcal s’est instauré ; elles ne s’opposent pas mais sont plutôt concomitantes.

L’une, à la suite de Lewis Henry Morgan, se base sur le système de parenté à partir du totem engendrant le tabou, comme le fait remarquer Evelyn Reed, permettant à la horde structurée en clan maternel de se concevoir comme "humain" par rapport aux autres hordes considérées comme "animaux" (qu’on pouvait éventuellement chasser et manger) et donc limiter le cannibalisme en élevant la barrière de l’interdit concernant les membres du clan, puis les membres des autres clans structurés selon le même système avec lesquels se créent des échanges, jusqu’à ne devenir que rituel et être ainsi jugulé.

L’autre, à la suite de Bachofen, que les femmes se libérèrent de la tyrannie des caprices sexuels masculins par le biais du pouvoir de la religion, utilisant le "mystère" de la maternité pour organiser la horde aux fins de favoriser la survie et la continuité de l’espèce humaine. La maternité, dans une telle perspective, développa l’imagination de la femme, qui devint la première artisane, inventant la poterie pour la conservation des aliments, et le tressage pour la confection tant de paniers pour le transport de ces denrées que d’abris de fortune, tressage dont sortira par la suite le tissage.

Dépositaire de la religion, gardiennes et représentantes du totem du clan qui substitue la horde, elles sont les premières artistes en créant les statuettes votives, "Vénus" symbolisant la fécondité. Ce sont également elles qui, par le lien symbiotique qui les lie à l’enfant, lui permettent la survie extra-utérine dans les premiers mois de la vie, fixent les premières formes du langage articulé et le transmettent.

Ces sociétés matriarcales, de nature pacifique, furent les premières à développer l’agriculture et à se sédentariser pour former les premiers bourgs, les premières cités d’au moins - 10 000, et dont l’archéologie à retrouvé les traces -dont Çatal Hüyük est l’exemple le plus connu- dans toute l’Europe méridionale, de la péninsule ibérique aux Balkans et en Afrique du nord. C’est ce que plusieurs archéologues ont pu mettre en évidence à la suite de Marija Gimbutas. Les civilisations méditerranéennes dites des "hypogées" relèvent également de ce type de société. Toutes furent détruites par le saccage et la violence vers -3 500 ; des traces d’incendies et de violences diverses ont pu être mises en évidence par les fouilles. Des isolats ont ensuite perduré jusqu’à nous dans plusieurs régions du monde.

Il semble que les sociétés pastorales de nomades d’Eurasie dans lesquelles le patriarcat semble s’être formé aient été également des sociétés matriarcales ; c’est du moins ce qu’il ressort des fouilles menées entre 1992 et 1995 par Jeannine Davis-Kimball, directrice du Centre de Recherches de la Civilisation Nomade Eurasiatique à l’université de Berkeley en Californie, où ce sont en fait davantage des squelettes féminins qui ont été retrouvés dans les Kourganes. Celle-ci a pu noter que dans tous les musées d’Eurasie qu’elle a systématiquement visités pour en connaître les artefacts conservés, se retrouvent les traces de prêtresses, femmes-chamanes, et curieusement, à partir de -4000 environ, guerrières, ce qui n’a pas manqué d’être mis en relation avec le mythe des Amazones. La thèse de J.Davis-Kimball a été appuyée par Sarah Nelson, anthropologue de l’université de Denver.

Ceci tendrait à prouver que dans la société matriarcale les rapports entre femmes et hommes étaient assez égaux même si la prépondérance était accordée au féminin en raison de la religiosité qui entourait la maternité. Le matriarcat ne dut probablement jamais maltraiter les hommes, et le passage au patriarcat dut se faire dans une relative égalité des sexes jusqu’à ce que pour des raisons qui restent à étudier celui-ci s’instaure définitivement dans la violence et par la discrimination. Peut-être que cette même violence et suprématie physique masculine que les femmes avaient réussi à neutraliser par le biais de la religion des millénaires auparavant en sortant l’humanité de l’animalité ressurgit-elle quand ceux-ci s’emparèrent de la religion. La plupart des humains vivent actuellement dans une société de type patriarcal, qui montre cependant des signes de changement dans les sociétés post-industrielles occidentales.

La "Théorie de l’Échange" (Voir : Théorie de l’alliance selon Françoise Héritier) prévoyant la "circulation des femmes" jugulant l’inceste n’est cependant pas condition sine qua non du patriarcat de même qu’elle n’entraîne pas automatiquement la monogamie. Dans les sociétés d’Amazonie par exemple, si l’homme peut avoir simultanément plusieurs femmes, c’est la femme qui change plus facilement de partenaire, n’ayant en revanche qu’une seule relation à la fois. On pense que cela est dû au fait qu’elle reste momentanément avec le père de l’enfant né de sa relation. Les enfants, quels que soient les pères, restent d’ailleurs avec la mère jusqu’à l’âge où la puberté les rend adultes et autonomes.

Si l’éventualité du matriarcat reste une hypothèse aux yeux de certains, bien que l’évidence de caractéristiques ne relevant pas du patriarcat émerge du résultat des fouilles archéologiques relatives au néolithique en Asie et dans le bassin méditerranéen, il reste que cette idée a remis en question le patriarcat comme seule et unique forme d’organisation sociale possible.

Une véritable société matriarcale a subsisté jusqu’à nos jours dans des vallées reculées du Yunnan, en Chine, chez les Na. Ignorant l’institution du mariage et la notion même de paternité, pratiquant une sexualité infiniment plus libre que celle de toutes les sociétés patriarcales et consacrant en conséquence plus de temps à l’amour qu’au travail, les Na sont parvenus à résister à la bureaucratie céleste des dynasties impériales et au confucianisme ainsi qu’aux injonctions puritaines de la période maoïste. Mais à partir des années 1990, le contact avec la marchandise moderne et le tourisme de masse est parvenu en quelques années à ruiner les fondements millénaires de leur société et à généraliser dans les jeunes générations le modèle de la famille nucléaire et du couple monogamique. Une remarquable étude anthropologique de la société Na, établie sur le terrain par le docteur Cai Hua, chargé de recherche à l’académie des sciences sociales du Yunnan, puis chercheur associé au CNRS à Paris, a été publiée en 1997 aux Presses universitaires de France (Une société sans père ni mari. Les Na de Chine). Cette étude capitale, qui remet en cause à la fois le dogme de l’universalité du complexe d’Œdipe et le postulat de l’inexistence du matriarcat, donne un fondement historique aux mythes de l’âge d’or et prétend ouvrir, du même coup, une perspective d’émancipation pour toute l’humanité.

Pourquoi et comment le patriarcat s’y serait substitué pour s’imposer avec l’invention de l’agriculture, entre -5000 et -3000

ou la guerre des hommes contre les femmes

Voici ce qu’en dit Kollontaï dans ses conférences :

La situation de la femme dans le communisme primitif

Nous débuterons aujourd’hui par une série de conférences traitant les questions suivantes : la situation de la femme selon le développement des différentes formes économiques de sociétés ; la situation de la femme dans la société déterminant sa position dans la famille. On retrouve cette relation étroite et indissoluble à tous les stades intermédiaires du développement socio-économique. Comme votre futur travail consiste à gagner les femmes des ouvriers et des paysans à la cause de la nouvelle société où elles sont appelées à vivre, vous devez comprendre cette relation. L’objection la plus fréquente que vous allez rencontrer sera la suivante : il est impossible de ne rien changer à la situation de la femme et à ses conditions de vie. Celles-ci seraient déterminées par les particularités de son sexe. Si vous vous en prenez à l’oppression des femmes, si vous cherchez à vouloir les libérer du joug de la vie de famille, si vous réclamez une plus grande égalité des droits entre les sexes, on va vous servir les arguments les plus éculés : « L’absence des droits de la femme et son inégalité par rapport à l’homme s’expliquent par l’histoire et ne peuvent donc être éliminés. La dépendance de la femme, sa position subordonnée à l’homme ont existé de tout temps, il n’y a donc rien à y changer. Nos ancêtres ont vécu ainsi et il en ira de même pour nos enfants et nos petits-enfants. » Nous rétorquerons à de tels arguments par l’histoire elle-même : l’histoire du développement de la société humaine, la connaissance du passé et de la manière dont les rapports se sont véritablement noués alors. Dès que nous aurons pris connaissance des conditions de vie telles qu’elles existaient il y a plusieurs milliers d’années, vous ne tarderez pas à être profondément persuadées que l’absence de droits de la femme par rapport à l’homme, que sa soumission d’esclave n’ont pas existé depuis toujours. Il y a eu des périodes où l’homme et la femme ont eu des droits absolument égaux. Et il y a même eu des périodes où l’homme, dans une certaine mesure, attribuait à la femme une position dirigeante.

Si nous examinons plus attentivement la situation de la femme en mutation constante au cours des différentes phases du développement social, vous reconnaîtrez aisément que l’absence actuelle des droits de la femme, son manque d’autonomie, ses prérogatives limitées au sein de la famille et de la société ne sont nullement des qualités innées propres à la « nature » féminine. Il n’est pas vrai non plus que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Non, la situation dépendante de la femme et son manque d’émancipation ne sont pas explicables par de quelconques qualités « naturelles », mais par le caractère du travail qui leur a été attribué dans une société donnée. Je vous demande de bien vouloir lire attentivement les premiers chapitres du livre de Bebel : la Femme et le Socialisme. Bebel démontre la thèse suivante - dont nous nous servirons tout au long de notre entretien - selon laquelle il existe une correspondance particulièrement étroite et organique entre la participation de la femme dans la production et sa situation dans la société. Bref, il s’agit là d’une sorte de loi socio-économique qu’il ne vous faudra désormais plus perdre de vue. Il vous sera ainsi plus facile de comprendre les problèmes de la libération universelle de la femme et de ses rapports avec le travail. D’aucuns croient que la femme, en ces temps reculés où l’humanité plongeait encore dans la barbarie, était dans une situation encore pire que celle d’aujourd’hui, qu’elle menait quasiment une vie d’esclave. Ce qui est faux. Il serait erroné de croire que la libération de la femme dépendrait du développement de la culture et de la science, que la liberté des femmes serait fonction de la civilisation d’un peuple. Seuls des représentants de la science bourgeoise peuvent affirmer de telles choses. Cependant, nous savons que ce ne sont ni la culture ni la science qui peuvent affranchir les femmes, mais un système économique où la femme peut réaliser un travail utile et productif pour la société. Le communisme est un système économique de ce type.

La situation de la femme est toujours une conséquence du type de travail qu’elle fournit à un moment précis de l’évolution d’un système économique particulier. A l’époque du communisme primitif - il en a été question dans les conférences précédentes traitant de l’évolution sociale et économique de la société -, à une période donc si reculée qu’il nous est difficile de l’imaginer, où la propriété privée était inconnue et où les hommes erraient par petits groupes, il n’y avait aucune différence entre la situation de l’homme et celle de la femme. Les hommes se nourrissaient des produits de la chasse et de la cueillette. Au cours de cette période de développement des hommes primitifs, il y a de cela plusieurs dizaines, que dis-je, plusieurs centaines de milliers d’années, les devoirs et les tâches de l’homme et de la femme étaient sensiblement les mêmes. Les recherches des anthropologues ont prouvé qu’à l’aube du développement de l’humanité, c’est-à-dire au stade de la chasse et de la cueillette, il n’y avait pas de grandes différences entre les qualités corporelles de l’homme et de la femme, qu’ils possédaient une force et une souplesse à peu près équivalentes, ce qui est tout de même un fait intéressant et important à noter. De nombreux traits caractéristiques des femmes, tels que grosse poitrine, taille fine, formes arrondies du corps et faible musculature, ne se développèrent que bien plus tard, à partir du moment où la femme dut remplir son rôle de « pondeuse » et assurer, génération après génération, la reproduction sexuée.

Parmi les peuples primitifs actuels, la femme ne se distingue pas de l’homme de façon notable, ses seins restant peu développés, son bassin étroit et ses muscles solides et bien formés. II en allait de même à l’époque du communisme primitif, lorsque la femme ressemblait physiquement à l’homme et jouissait d’une force et d’une endurance pratiquement égales.

La naissance des enfants n’entraînait qu’une brève interruption de ses occupations habituelles, c’est-à-dire la chasse et la cueillette des fruits avec les autres membres de cette première collectivité que fut la tribu. La femme était obligée de repousser les attaques de l’ennemi le plus redouté à cette époque, l’animal carnassier, au même titre que les autres membres de la tribu, frères et sœurs, enfants et parents.

Il n’existait pas de dépendance de la femme par rapport à l’homme, ni même de droits distincts. Les conditions pour cela faisaient défaut, car, en ce temps-là, la loi, le droit et le partage de la propriété étaient encore choses inconnues. La femme ne dépendait pas unilatéralement de l’homme, car lui-même avait entièrement besoin de la collectivité, c’est-à-dire de la tribu. En effet, la tribu prenait toutes les décisions. Quiconque refusait de se plier à la volonté de la collectivité périssait, mourait de faim ou était dévoré par les animaux. Ce n’est que par une étroite solidarité au sein de la collectivité que l’homme était en mesure de se protéger de l’ennemi le plus puissant et le plus terrible de cette époque. Plus une tribu était solidement soudée et plus les individus se soumettaient à sa volonté. Ils pouvaient opposer un front plus uni à l’ennemi commun, ainsi l’issue du combat était plus sûre et la tribu s’en trouvait renforcée. L’égalité et la solidarité naturelles, si elles assuraient la cohésion de la tribu, étaient les meilleures armes d’autodéfense. C’est pour cette raison que, lors de la toute première période du développement économique de l’humanité, il était impossible qu’un membre de la tribu soit subordonné à un autre ou dépendant unilatéralement de celui-ci. A l’époque du communisme primitif, la femme ne connaissait ni esclavage, ni dépendance sociale, ni oppression. L’humanité ignorait tout des classes, de l’exploitation du travail ou de la propriété privée. Et elle vécut ainsi des milliers d’années, voire des centaines de milliers d’années.

Le tableau se modifia au cours des phases suivantes du développement de l’humanité. Les premières ébauches du travail productif et de l’organisation économique furent le résultat d’un processus de longue haleine. Pour des raisons climatiques et géographiques, selon qu’elle se trouvait dans une région boisée ou dans une steppe, la tribu se sédentarisait ou pratiquait l’élevage. Elle atteignit alors un stade plus évolué que celui de la première collectivité reposant sur la chasse et la cueillette. Parallèlement à ces nouvelles formes d’organisation économique apparurent de nouvelles formes de communauté sociale.

Nous examinerons maintenant la situation de la femme dans deux tribus qui, vivant à la même époque, connurent cependant des formes d’organisation différentes. Les membres de la première tribu s’établirent dans une région boisée entrecoupée de petits champs et devinrent des paysans sédentaires. Quant aux seconds, ils vécurent dans des régions de steppe avec leurs grands troupeaux de buffles, de chevaux et de chèvres et se convertirent à l’élevage. Ces deux tribus demeuraient cependant toujours dans le communisme primitif, ignorant la propriété privée. Or, la situation de la femme au sein de ces deux tribus se différenciait déjà. Dans la tribu pratiquant l’agriculture, la femme jouissait non seulement d’une pleine égalité de droits, mais elle occupait même parfois une position dominante. En revanche, chez les éleveurs nomades, la situation à la fois subordonnée, dépendante et opprimée de la femme s’accentuait à vue d’œil.

La recherche portant sur l’histoire économique fut longtemps dominée par cette conception que l’humanité devait nécessairement passer par toutes les étapes, tous les stades du développement économique : chaque tribu se serait d’abord consacrée à la chasse, puis à l’élevage, enfin à I’agriculture et, en dernier lieu seulement, à l’artisanat et au commerce. Cependant, les plus récentes recherches sociologiques montrent que les tribus passèrent souvent directement du stade primitif de la chasse et de la cueillette à l’agriculture, omettant ainsi le stade de l’élevage. Les conditions géographiques et naturelles étaient en fait déterminantes.

En clair, cela signifie qu’à la même époque et sous des conditions naturelles différentes se développèrent deux formes d’organisation économique fondamentalement dissemblables, c’est-à-dire l’agriculture st l’élevage. Les femmes des tribus pratiquant l’agriculture jouissaient d’un état sensiblement plus élevé. Certaines tribus paysannes possédaient même un système matriarcal (matriarcat est un mot grec qui désigne la prédominance de la femme - c’est la mère qui perpétue la tribu). En revanche, le patriarcat, c’est-à-dire la prédominance des droits du père - la position dominante du plus ancien de la tribu -, se développa chez les peuples éleveurs et nomades. Pourquoi cela et qu’est-ce que cela nous prouve ? La raison de cette différence tient évidemment au rôle de la femme dans l’économie. Chez les peuples d’agriculteurs, la femme était la principale productrice. Il existe de nombreuses preuves que ce fut elle qui, la première, eut l’idée de l’agriculture, qu’elle fut même « le premier travailleur agricole ». L’ouvrage de Marianne Weber, Das Mutterrecht (« les droits de la mère »), rend compte d’une foule de faits intéressants concernant le rôle de la femme au sein des premières formes d’organisation économique. L’auteur n’est pas communiste. Son livre donne cependant beaucoup d’informations. Malheureusement, il n’est accessible qu’en allemand.

C’est de la façon suivante que la femme conçut l’idée de l’agriculture : au moment de la chasse, les mères et leurs nourrissons furent laissés à l’arrière parce qu’ils étaient incapables de suivre le rythme des autres membres de la tribu et entravaient la poursuite du gibier.

Il n’était alors guère facile de se procurer d’autres nourritures et la femme attendait souvent longtemps. Elle se vit contrainte de se procurer des aliments pour elle et ses enfants. Les chercheurs en ont tiré la conclusion que c’est très probablement la femme qui a commencé à travailler la terre. Quand les provisions s’épuisèrent à l’endroit où elle attendait le retour la tribu, elle se mit à la recherche d’herbes contenant des graines comestibles. Elle mangea ces graines et en nourrit ses enfants. Mais alors qu’elle les broyait entre ses dents - les premières meules - une partie des graines tomba sur le sol. Et quand la femme revint au bout de quelque temps au même endroit, elle découvrit que les graines avaient germé. Elle savait maintenant qu’il lui serait avantageux de revenir quand les herbes auraient repoussé et que la recherche d’une nourriture plus abondante lui coûterait moins d’efforts. C’est ainsi que les hommes apprirent que les graines tombant sur le sol se mettent à pousser.

L’expérience leur enseigna aussi que la récolte était meilleure quand ils avaient remué la terre au préalable. Cependant, cette expérience tomba encore souvent dans l’oubli, car le savoir individuel ne put devenir propriété de la tribu qu’à partir du moment où il fut communiqué à la collectivité. Il fallait qu’il soit transmis aux générations suivantes. Or, l’humanité dut fournir un travail de réflexion inimaginable avant de parvenir à saisir et à assimiler des choses apparemment si simples. Ce savoir ne s’ancra dans la conscience de la collectivité que lorsqu’il se traduisit par une pratique quotidienne.

La femme avait intérêt à ce que le clan ou la tribu revint à l’ancienne halte où poussait l’herbe qu’elle avait semée. Mais elle n’était pas en mesure de convaincre ses compagnons de la justesse de son plan d’organisation économique. Elle ne pouvait les convaincre verbalement. Au lieu de cela, elle favorisa certaines règles, habitudes et idées servant ses propres projets. C’est ainsi qu’apparut la coutume suivante, qui eut bientôt force de loi : si le clan avait laissé les mères et les enfants dans un terrain près d’un ruisseau pendant la pleine lune, les dieux ordonnaient à ses membres de retourner à ce même lieu quelques mois plus tard. Quiconque ne respectait pas cette loi était puni par les esprits. La tribu découvrant que les enfants mouraient plus vite lorsque cette règle n’était pas respectée, c’est-à-dire lorsqu’on ne revenait pas à « l’endroit où l’herbe pousse », en vint à respecter strictement ces coutumes et à croire à la « sagesse » des femmes. Comme la femme recherchait une production maximale pour un minimum de travail, elle fit bientôt la constatation suivante : plus le sol où elle semait était poreux, meilleure était la récolte. Accroupie, elle grava à l’aide de branches, de pointes et de pierres des sillons dans le premier champ. Une telle découverte se révéla fructueuse, car elle offrit à l’homme une plus grande sécurité que lors de ses incessantes pérégrinations à travers la forêt où il s’exposait constamment au danger d’être dévoré par les animaux.

Du fait de sa maternité, la femme occupa une position particulière parmi les membres de la tribu. C’est à la femme que l’humanité doit la découverte de l’agriculture, découverte extrêmement importante pour son évolution économique. Et ce fut cette découverte-là qui, pour une longue période, détermina le rôle de la femme dans la société et dans l’économie, la plaçant au sommet des peuplades pratiquant l’agriculture. De nombreux chercheurs attribuent également à la femme l’utilisation du feu comme outil économique.

Chaque fois que la tribu partait à la chasse ou à la guerre, les mères et leurs enfants étaient laissés à l’arrière et furent obligés de se protéger des animaux carnassiers. Les jeunes filles et les femmes sans enfant partaient avec les autres membres de la tribu. C’est par sa propre expérience que l’homme primitif sut que le feu offrait la meilleure protection contre les carnassiers. En taillant les pierres pour fabriquer les armes ou les premiers outils domestiques, on avait appris à faire du feu. Pour assurer la protection des enfants et de leurs mères, on alluma donc un feu avant le départ de la tribu pour la chasse. Pour les mères, c’était un devoir sacré de conserver ce feu destiné à éloigner les animaux. Pour les hommes, le feu était une force effrayante, insaisissable et sacrée. Pour les femmes qui s’en occupaient en permanence, les propriétés du feu leur devinrent familières, et elles purent ainsi l’utiliser pour faciliter et économiser leur propre travail. La femme apprit à cuire ses récipients en terre pour les rendre plus résistants et à rôtir la viande qu’elle pouvait ainsi mieux conserver. La femme, liée au foyer par sa maternité, dompta le feu et en fit son serviteur. Mais les lois de l’évolution économique modifièrent par la suite cette relation, et la flamme du premier foyer réduisit la femme en esclavage, la dépouillant de tous ses droits et l’attachant pour longtemps à ses fourneaux.

La supposition que les premières huttes furent construites par des femmes pour se protéger avec leurs enfants des intempéries n’est sans doute pas injustifiée. Mais non seulement les femmes élevaient des huttes et cultivaient la terre dont elles récoltaient les céréales, etc., elles furent également les premières à pratiquer l’artisanat. Le filage, le tissage et la poterie furent des découvertes féminines. Et les lignes qu’elles traçaient sur les vases de terre furent les premières tentatives artistiques de l’humanité, le stade préliminaire de l’art. Les femmes ramassaient des herbes et apprirent à connaître leurs propriétés : les ancêtres de nos mères furent les premiers médecins. Cette histoire-là, notre préhistoire, est restée conservée dans les vieilles légendes et dans les croyances populaires. Dans la culture grecque, qui était à son apogée il y a deux mille ans, ce ne fut pas le dieu Asclépios (Esculape), mais sa mère, Coronis, qu’on considéra comme le premier médecin. Elle supplanta Hécate et Diane qui avaient été les premières déesses de l’art de guérir. Chez les anciens Vikings, c’était la déesse Eir. De nos jours, nous rencontrons encore fréquemment dans les villages de vieilles femmes qui passent pour être particulièrement intelligentes et à qui l’on attribue des pouvoirs magiques. Le savoir des ancêtres de nos mères était étranger à leurs compagnons qui partaient souvent à la chasse ou à la guerre ou se consacraient à d’autres activités exigeant des forces musculaires particulières. Ils n’avaient tout simplement pas le temps de se livrer à la réflexion ou à l’observation attentive. Il ne leur était donc pas possible de réunir et de transmettre de précieuses expériences sur la nature des choses. Le terme « Vedunja », la magicienne, est formé sur le mot « Vedatj », le savoir. Le savoir a donc été de tout temps un apanage de la femme, que l’homme craignait et respectait. C’est pour cela que la femme, à la période du communisme primitif - l’aube de l’humanité -, n’était pas seulement à égalité avec l’homme, mais, à cause d’une série de trouvailles et de découvertes utiles au genre humain et qui contribuèrent à son évolution économique et sociale, elle alla même jusqu’à le surpasser. Donc, à des périodes précises de l’histoire de l’humanité, la femme joua un rôle nettement plus important pour le développement des sciences et de la culture que celui que la science bourgeoise, bardée de préjugés, lui a attribué jusque-là. Les anthropologues, par exemple, spécialistes de l’étude sur l’origine de l’humanité, ont passé sous silence le rôle de la femelle au cours de l’évolution de nos ancêtres simiesques vers les hominiens. Car la station verticale si caractéristique de l’être humain a été essentiellement une conquête de la femme. Dans les situations où notre ancêtre à quatre pattes devait se défendre contre les attaques ennemies, elle apprit à se protéger d’un seul bras, tandis que de l’autre elle tenait fermement son petit contre elle, qui s’agrippait à son cou. Elle ne put cependant réaliser cette prouesse qu’en se redressant à demi, ce qui développa par ailleurs la masse de son cerveau. Les femmes payèrent chèrement cette évolution, car le corps féminin n’était pas fait pour la station verticale. Chez nos cousins à quatre pattes, les singes, les douleurs de l’enfantement demeurent totalement inconnues. L’histoire d’Eve, qui cueillit le fruit de l’arbre de la connaissance et qui, pour cela dut enfanter dans la douleur, possède donc un arrière-plan historique.

Mais nous analyserons tout d’abord le rôle de la femme dans l’économie des tribus d’agriculteurs. A l’origine, les produits agricoles ne suffisaient pas à nourrir la population, c’est pourquoi l’on continua à pratiquer la chasse. Cette évolution amena une division naturelle du travail. La partie sédentaire de la tribu, les femmes donc, organisèrent l’agriculture, tandis que les hommes continuèrent à partir à la chasse ou à la guerre, c’est-à-dire en expéditions de pillage contre les tribus voisines. Mais comme l’agriculture était nettement plus rentable et que les membres de la tribu préféraient les produits de, la moisson à ceux si dangereusement acquis par la chasse ou le pillage, elle devint bientôt le fondement économique du clan. Et qui était alors le producteur principal de cette économie basée sur l’agriculture ? La femme ! II était donc tout naturel que le clan respectât la femme et estimât hautement la valeur de son travail. De nos jours> il existe toujours une tribu d’agriculteurs en Afrique centrale, les Balondas, où la femme est le membre de la communauté le plus « apprécié ». L’explorateur anglais bien connu, David Livingstone, rapporte ce qui suit : « Les femmes sont représentées au Conseil des Anciens. Les futurs maris doivent rejoindre le village de leurs futures épouses et vivre auprès d’elles après la consommation du mariage. L’homme s’engage à entretenir sa belle-mère jusqu’à sa mort. Seule, la femme a le droit de demander une séparation, après quoi tous ses enfants demeurent auprès d’elle. Sans l’autorisation de l’épouse, l’homme ne doit contracter aucune obligation vis-à-vis d’un tiers, aussi anodine soit-elle. » Les hommes mariés n’opposent aucune résistance et sont résignés à leur situation. Leurs épouses administrent à leurs hommes récalcitrants des coups ou des gifles ou les privent de nourriture. Tous les membres de la communauté du village sont obligés d’obéir à celles qui jouissent de l’estime générale. Livingstone pense que, chez les Balondas, ce sont les femmes qui exercent le pouvoir. Or, cette tribu n’est nullement une exception. D’autres chercheurs affirment que, dans les tribus africaines où les femmes labourent et sèment, construisent les huttes et mènent une vie active, celles-ci ne sont pas seulement totalement indépendantes, mais intellectuellement supérieures aux hommes. Les hommes de ces tribus se laissent entretenir par le travail de leurs femmes, deviennent « féminins et mous ». « Ils traient les vaches et bavardent », si l’on en croit les comptes rendus de nombreux chercheurs.

Les temps préhistoriques nous offrent des exemples suffisants de la domination des femmes. Chez une partie des tribus pratiquant l’agriculture, la filiation ne se fait pas par le père, mais par la mère. Et là oh est apparue la propriété privée, ce sont les filles qui héritent et non pas les fils. Nous rencontrons encore aujourd’hui des survivances de ce système de droits chez certains peuples montagnards du Caucase.

L’autorité de la femme auprès des peuplades agricoles augmentait sans cesse. C’était elle qui conservait et protégeait les traditions et les coutumes, ce qui signifie que c’était elle principalement qui dictait les lois. Le respect de ces traditions et de ces coutumes était une nécessité vitale absolue. Sans elle, il eût été terriblement difficile d’amener les membres du clan à obéir aux règles découlant des tâches économiques. Les hommes de cette époque n’étaient pas capables d’expliquer logiquement et scientifiquement pourquoi il leur fallait semer et récolter à des périodes données. De ce fait, il était nettement plus simple de dire : « Chez nous existe cette coutume, établie par nos ancêtres, c’est pourquoi nous devons faire cela. Celui qui s’y oppose est un criminel. » Le maintien de ces traditions et de ces coutumes était assuré par les anciennes du village, les femmes et les mères, sages et expérimentées.

La division du travail des tribus pratiquant à la fois la chasse et l’agriculture a entraîné les faits suivants : les femmes, responsables de la production et de l’organisation des lieux d’habitation, ont davantage développé leurs capacités de raisonnement et d’observation, tandis que les hommes, à cause de leurs activités de chasse et de guerre, ont plutôt développé leur musculature, leur adresse corporelle et leur force. A ce stade de l’évolution, la femme était intellectuellement supérieure à l’homme. Et, au sein de la collectivité, elle occupait, bien entendu, la position dominante, c’est-à-dire celle du matriarcat.

Nous ne devons pas oublier qu’à cette époque les hommes étaient incapables de faire des réserves. C’est pourquoi, les mains travailleuses représentaient la « force vive » de travail et la source de prospérité. La population n’augmentait que lentement, le taux de natalité était bas. La maternité était très hautement prisée, et la femme-mère occupa dans les tribus primitives une place d’honneur. Le faible taux des naissances est partiellement explicable par l’inceste et les mariages entre proches parents. Et il a été prouvé que ces mariages consanguins étaient responsables de fausses couches, freinant par là l’évolution normale de la famille.

Lors de la période de chasse et de cueillette, l’importance du réservoir de la force du travail d’une tribu ne jouait aucun rôle. Bien au contraire, dès que la tribu prenait trop d’ampleur l’approvisionnement devenait plus difficile. Aussi longtemps que l’humanité se nourrissait exclusivement des produits aléatoires de la cueillette et de la chasse, la maternité de la femme n’était pas particulièrement appréciée.

Les enfants et les vieillards étaient un lourd fardeau pour la tribu. On essayait de s’en débarrasser d’une manière ou d’une autre, et il arrivait même qu’on les mangeât. Mais les tribus qui assuraient leur entretien grâce à un travail productif, c’est-à-dire les tribus d’agriculteurs, avaient besoin de travailleurs. Chez eux, la femme acquit une nouvelle signification, en l’occurrence celle de produire de nouvelles forces de travail, les enfants. La maternité fut vénérée religieusement. Dans de nombreuses religions païennes, le dieu principal est le sexe féminin, par exemple la déesse Isis en Egypte, Gaïa en Grèce, c’est-à-dire la Terre qui, à l’époque primitive, représentait la source de toute vie.

Bachofen, connu pour ses recherches sur le matriarcat, a prouvé que le féminin, dans les religions primitives, prédominait sur le masculin, ce qui en dit long sur la signification de la femme chez ces peuples. La terre et la femme étaient les sources premières et essentielles de toute richesse. Les propriétés de la terre et de la femme se confondirent. Terre et femme créaient et perpétuaient la vie. Quiconque blessait une femme, blessait aussi la terre. Et aucun crime ne fut plus mal vu que celui dirigé contre une mère. Les premiers prêtres, c’est-à-dire les premiers serviteurs des dieux païens, étaient des femmes. C’étaient les mères qui décidaient pour leurs enfants, et non pas les pères, comme dans d’autres systèmes de production. Nous trouvons des survivances de cette domination des femmes dans les légendes et les coutumes des peuples tant de l’Orient que de l’Occident. Ce n’était pourtant pas sa signification de mère qui mit la femme dans cette position dominante auprès des tribus agricoles, mais bien plutôt son rôle de producteur principal dans l’économie du village. Aussi longtemps que la division du travail amena l’homme à ne s’occuper que de la chasse, considérée comme activité secondaire, tandis que la femme cultivait les champs - l’activité la plus importante de cette époque -, sa soumission et sa dépendance à l’égard de l’homme étaient inconcevables.

C’est donc le rôle de la femme dans l’économie qui détermine ses droits dans le mariage et la société. Cela apparaît encore plus clairement lorsque nous comparons la situation de la femme d’une tribu d’agriculteurs avec la situation de la femme d’une tribu d’éleveurs nomades. Vous remarquerez qu’un même phénomène, comme la maternité, c’est-à-dire une propriété naturelle de la femme, peut avoir des conséquences radicalement opposées dans des conditions économiques différentes.

Tacite nous donne une description de la vie des anciens Germains. C’était une saine, vigoureuse et combative tribu d’agriculteurs. Ils tenaient leurs femmes en haute estime et écoutaient leur avis. Chez les Germains, les femmes avaient toute la responsabilité du travail des champs. Les femmes des tribus tchèques pratiquant l’agriculture jouissaient de la même estime. La légende qui nous a été transmise sur la sagesse de la princesse Libussa rapporte que l’une des sœurs de Libussa s’occupait de l’art de guérir, tandis que l’autre bâtissait des villes nouvelles. Quand Libussa arriva au pouvoir, elle choisit comme conseillères deux jeunes filles particulièrement versées dans les questions de droit. Cette princesse gouvernait de façon démocratique et consultait son peuple pour toutes les décisions importantes. Libussa fut détrônée plus tard par ses frères. Cette légende témoigne assez bien de la manière dont les peuples ont conservé la mémoire de la domination de la femme. Le matriarcat devint dans la légende populaire une époque particulièrement heureuse et bénie puisque la tribu menait encore une vie collective.

Quelle était maintenant la situation de la femme dans une tribu de pasteurs ? Une tribu de chasseurs se transformait en tribu de pasteurs lorsque les conditions naturelles étaient favorables (grands espaces de steppe, herbe abondante, troupeaux de bovins ou de chevaux sauvages) et lorsque l’on disposait d’un nombre suffisant de chasseurs forts, adroits et intrépides, capables non seulement de tuer leur proie, mais aussi de la capturer vivante. C’était surtout les hommes qui possédaient ces qualités corporelles. Les femmes ne pouvaient s’y consacrer que temporairement, lorsqu’elles n’étaient pas absorbées par les tâches maternelles. La maternité les reléguait dans une position particulière et fut à l’origine d’une division du travail reposant sur la différence des sexes. Quand l’homme partait à la chasse accompagné des femmes célibataires, la femme-mère était laissée à l’arrière pour surveiller le troupeau capturé. Elle devait aussi assurer la domestication des animaux. Mais cette tâche économique ne revêtait qu’une signification de second ordre, elle était subordonnée. Réfléchissez vous-même. Qui, selon un point de vue strictement économique, sera plus favorisé par le clan, l’homme qui capture la femelle du buffle ou la femme qui trait celle-ci ? Naturellement l’homme ! Comme la richesse de la tribu reposait sur le nombre des animaux capturés, c’était logiquement celui qui pouvait accroître le troupeau qui fut considéré comme producteur principal et source de prospérité pour la tribu.

Le rôle économique de la femme dans les tribus de bergers était toujours secondaire. Comme la femme, d’un point de vue économique, avait moins de valeur et que son travail était moins productif, c’est-à-dire qu’il ne contribuait pas autant à la prospérité de la tribu, la conception selon laquelle la femme n’était pas non plus l’égale de l’homme se fit jour. II est important de remarquer ce qui suit : les femmes de ces tribus n’avaient pas, lors de l’exécution de leur travail subordonné à la garde du troupeau, à satisfaire les mêmes exigences et les mêmes besoins, c’est-à-dire à développer des habitudes régulières de travail, comme c’était le cas pour les femmes des tribus d’agriculteurs. Le fait que les femmes ne souffraient jamais du manque de provisions lorsqu’elles demeuraient seules sur les lieux d’habitation fut particulièrement déterminant. En effet, le bétail qu’elles gardaient pouvait, à tout moment, être abattu. Les femmes des tribus de pasteurs n’étaient donc pas obligées d’inventer d’autres méthodes de subsistance, comme les femmes des tribus pratiquant aussi bien la chasse que l’agriculture. Par ailleurs, la garde du bétail nécessitait moins d’intelligence que le travail compliqué de la terre.

Les femmes des tribus de bergers ne pouvaient pas se mesurer intellectuellement aux hommes et, d’un point de vue strictement corporel, elles leur étaient, par la force et la souplesse, totalement inférieures. Ce qui renforça naturellement la représentation de la femme comme une créature inférieure. Avec l’augmentation du cheptel de la tribu, la condition de servante de la femme se renforçait - elle valait moins que les animaux - de même que s’élargissait la faille entre les sexes. Les peuples nomades et pasteurs se transformèrent d’ailleurs plus facilement en hordes guerrières et pillardes que les peuples tirant leur subsistance de l’agriculture. La richesse des paysans reposait sur un travail plus paisible que celui des éleveurs et des nomades, pour qui le pillage était une source évidente d’enrichissement. Au commencement, ils ne volèrent que des bêtes, puis ils pillèrent et ruinèrent progressivement les tribus avoisinantes, brûlant leurs réserves et faisant parmi eux des prisonniers, qui devinrent les premiers esclaves.

Mariages forcés et rapts de femmes des tribus voisines étaient surtout pratiqués par les tribus nomades et guerrières. Le mariage forcé a fortement marqué l’histoire de l’humanité. Il a incontestablement contribué à renforcer l’oppression de la femme. Après avoir été arrachée contre son gré à sa propre tribu, la femme se sentait particulièrement sans défense. Elle était totalement livrée à ceux qui l’avaient enlevée ou capturée. Avec l’avènement de la propriété privée, le mariage forcé amena le vaillant guerrier à renoncer à sa part de butin sous forme de vaches, de chevaux ou de moutons pour exiger la possession absolue d’une femme, c’est-à-dire le droit de disposer entièrement de sa force de travail. « Je n’ai nul besoin de bovins, de chevaux ou d’animaux à longs poils, accorde-moi seulement le droit de posséder la femme que j’ai capturée de mes propres mains ». Il est bien évident que la capture et l’enlèvement par une tribu étrangère signifièrent pour la femme la suppression de toute égalité de droits. Elle se trouva ainsi dans une position subordonnée et dépourvue de droits à l’égard de tout le clan, mais en particulier vis-à-vis de celui qui la captura, c’est-à-dire de son mari. Malgré cela, les chercheurs attribuant la non-émancipation de la femme au mariage ont tort : ce n’était pas l’institution du mariage mais avant tout le rôle économique de la femme qui fut la cause de son absence de liberté parmi les peuples de pasteurs nomades. Le mariage forcé, s’il se rencontrait parmi certaines tribus d’agriculteurs ne portait pas atteinte aux droits de la femme, solidement enracinés alors dans ces tribus. L’histoire nous apprend que les anciens Romains enlevèrent les femmes des Sabins. Or les Romains étaient un peuple agraire. Et, tant que ce système économique prédomina, les Romains respectèrent profondément leurs femmes, même s’ils les avaient arrachées par la force aux tribus voisines. Le langage actuel, pour traduire la considération dont jouit une femme de la part de sa famille et de son entourage, la compare à une « matrone romaine », ce qui est manifestement une survivance de cet état de fait. Avec le temps, cependant, la position de la femme romaine se dégrada, elle aussi.

Les peuples bergers n’ont aucun respect de la femme. C’est l’homme qui règne, et cette domination, le patriarcat, existe encore de nos jours. II suffit d’examiner plus attentivement les tribus de pasteurs et de nomades des Républiques fédérales de l’URSS : les Bachkirs, les Kirghizes et les Kalmouks. La situation de la femme dans ces tribus est particulièrement désolante. Elle est la propriété du mari qui la traite comme du bétail. Il l’achète tout comme il achèterait un mouton. II la transforme en bête de somme et en esclave obligé d’assouvir tous ses désirs. Inutile d’ajouter que la femme kalmouk ou kirghize n’a pas droit à l’amour. Le bédouin nomade, avant de conclure le marché, met un fer rouge dans la main de sa future femme pour mesurer sa résistance. Si la femme qu’il s’est procurée tombe malade, il la chasse de chez lui, persuadé qu’il a fait une mauvaise affaire. Aux îles Fidji, l’homme avait encore, jusqu’à un passé récent, le droit de consommer sa femme. Chez les Kalmouks, l’homme pouvait légalement tuer sa femme, si elle le trompait. Par contre, si c’était elle qui tuait le mari, on lui arrachait le nez et les oreilles.

Dans de nombreuses tribus sauvages de la préhistoire, les femmes étaient considérées à tel point comme propriété de leur mari qu’elles étaient obligées de le suivre jusque dans la mort. Les veuves devaient monter sur le bûcher préparé pour l’incinération et y être brûlées. Cette coutume barbare lut longtemps pratiquée chez les Indiens d’Amérique et de l’Inde ainsi que dans les tribus africaines, chez les anciens Norvégiens et les nomades slaves de l’ancienne Russie. Dans toute une série de peuples africains et asiatiques, il y a des prix fixes pour l’achat des femmes, comme pour l’achat des moutons, de la laine ou des fruits. Il n’est pas difficile d’imaginer la vie de ces femmes.

Si un homme est riche, il peut s’acheter plusieurs épouses. Celles-ci lui fournissent gratuitement leurs forces de travail et lui assurent une diversité dans ses ébats sexuels. En Orient, tandis que l’homme pauvre doit se contenter d’une seule femme, les membres de la classe dominante rivalisent à l’envi avec le nombre de leurs esclaves domestiques. Le roi de la tribu primitive des Aschantis possède à lui seul trois cents femmes. Les roitelets indiens font étalage de plusieurs centaines de femmes. Il en va de même en Turquie et en Perse, où les malheureuses femmes passent leur vie entière enfermées derrière les murs des harems. En Orient, cette situation s’est perpétuée jusqu à nos jours. L’ancien système économique est resté inchangé, commandant les femmes à la captivité et à l’esclavage. Mais cette situation n’est pas à attribuer uniquement à l’institution du mariage.

Quelle due soit la forme du mariage, elle dépend toujours du système économique et social et du rôle de la femme à l’intérieur de celui-ci. Nous reviendrons sur ce sujet de façon plus approfondie dans une autre série de conférences. En attendant, nous la résumons comme suit : tous les droits de la femme, tant marital que politique et social, sont déterminés uniquement par son rôle dans le système économique.

Je vais vous donner un exemple actuel. Il est pénible de voir combien la femme est dépourvue de droits chez les Bachkirs, les Kirghizes et les Tatars. Mais dès qu’un Bachkir ou un Tatar s’installe en ville et que sa femme réussit à y gagner sa propre vie, le pouvoir de l’homme sur sa femme s’en trouve sérieusement affaibli.

Pour résumer la conférence d’aujourd’hui : nous avons vu que la situation de la femme, lors des toutes premières étapes de l’évolution humaine, se différenciait selon les différents types d’organisation économique. Là où la femme était la principale productrice du système économique, elle était honorée et avait des droits importants. Mais si son travail pour le système économique revêtait une importance et une signification moindres, elle occupait bientôt une position dépendante et sans droits et devenait la servante et même l’esclave de l’homme.

Grâce à l’augmentation de la productivité du travail humain et à l’accumulation des richesses, le système économique se. compliqua avec le temps. Ce fut alors la fin du communisme primitif et de la vie en tribus renfermées sur elles-mêmes. Le communisme primitif fut remplacé par un système économique basé sur la propriété privée et l’échange croissant, c’est-à-dire le commerce. La société se divisait désormais en classes.

Le communisme primitif a existé pendant des millénaires. Cette période a duré considérablement plus longtemps que la suivante, qui vit apparaître la propriété privée. La femme fut respectée et estimée pendant des milliers d’années en raison du rôle qu’elle jouait dans le système économique des peuplades paisibles pratiquant l’agriculture.

Le matriarcat a régné pendant de longues périodes. Les légendes et les vieux contes populaires témoignent de la haute estime dont jouissaient les femmes de ce temps, ainsi qu’il apparaît dans les récits qui ont pour thème les exploits des Amazones, en provenance, entre autres, de la Grèce, des pays baltiques, d’Afrique et de Bohême. L’un de ces récits parle de 20 000 cavalières, un autre fait allusion à une armée d’Amazones qui aurait constitué une menace permanente pour le puissant empire égyptien. Il y a deux mille ans, les femmes d’une tribu germanique de paysans guerriers prirent une part active aux combats lors d’une attaque romaine et dispersèrent l’ennemi. Encore à l’heure actuelle, la garde du corps princière d’une certaine tribu du Dahomey est composée de femmes armées. Chez les Kurdes, peuple du Caucase, les femmes sont célèbres pour leur bravoure et prennent une part active à tous les combats.

Tout cela prouve sans ambiguïté que, lors de certaines phases du développement socio-économique, la femme pouvait être non seulement producteur, mais soldat. La mobilisation de toutes les forces disponibles par une communauté encore faible, pour assurer sa défense, était alors une nécessité absolue. Lors de la dernière conférence, nous avons constaté que la femme de ce temps-là et dans les tribus d’agriculteurs jouissait du plus grand prestige qu’elle devait à sa qualité de producteur principal. Pourtant, à la même époque, la situation de la femme dans les tribus de pasteurs était tout autre.

Des siècles s’écoulèrent avant que l’asservissement de la femme ne se généralise et que le règne de la femme appartienne définitivement au domaine de la légende.