Accueil > 0 - PREFACE > Après les élections présidentielles, où va la Côte d’Ivoire ?

Après les élections présidentielles, où va la Côte d’Ivoire ?

dimanche 5 décembre 2010

Les Ivoiriens ne crient pas seulement vive Gbagbo ni vive Ouattara, ils crient : nous avons faim, nous voulons des logements, de la santé, des emplois, de l’argent et le droit de décider de notre avenir, ce qui est très différent. Et les forces armées et de police ne s’attaquent pas seulement au camp d’en face des luttes entre factions bourgeoises et militaires mais elles s’attaquent d’abord aux quartiers pauvres en général.}

Les menteurs et ceux qui les croient disent qu’en choisissant entre Bédié, Ouattara et Gbagbo, la Côte d’Ivoire cherche la démocratie.

Un vote peut-il "réconcilier les Ivoiriens" comme on le prétend, alors que ces Ivoiriens sont divisés dramatiquement... entre riches et pauvres et que les riches entendent le rester !!!

Ceux qui affirment que le problème est celui d’une personne qui deviendra président mentent. D’ailleurs il n’y a pas de différence de fond entre Ouattara et Gbagbo : deux amis de la bourgeoisie ivoirienne et internationale et deux ennemis des travailleurs et des petites gens qui sont l’immense majorité de la population !

Que l’on soit d’une ethnie ou d’une autre, d’une religion ou d’une autre, d’une région ou d’une autre, l’ennemi des pauvres, ce sont les riches....

Les peuples croient parfois les menteurs. Mais la réalité se charge durement de rétablir la vérité.

Pour connaitre la réalité, il faut souvent poser une seule question : comment expliquez vous les faits du passé ?

Et, effectivement, comment expliquez-vous les faits qui sont à l’origine de toute la situation en Côte d’Ivoire, ceux de 1999-2000, les deux fois où le peuple ivoirien s’est soulevé, les deux fois où il a fait tomber le pouvoir, les deux fois où il ne s’agissait pas de séditions militaires, ni de manipulations politiciennes, même si, le peuple travailleur n’ayant pas pris lui-même le pouvoir qu’il venait de faire tomber, les manipulations militaires et politiciennes n’ont pas manqué ensuite...

Ce n’est ni Gbagbo ni Ouattara qui ont inventé la révolte du peuple travailleur en Côte d’Ivoire, même s’ils en ont détourné plus tard une partie à leur profit. Elle a commencé à monter sous Houphouët-Boigny puis Bédié : révolte sociale, révolte contre la dictature, révolte contre la misère...

La crise en Côte d’Ivoire n’est pas venue des politiciens, même si eux-mêmes voudraient le faire croire.

Il ne s’agit pas simplement de crises de la démocratie, du droit de vote, de l’Etat de droit...

Non, la crise de la Côte d’Ivoire est une crise sociale exploitée ensuite par des politiciens et des fractions de l’armée...

Aujourd’hui, la question n’est pas de savoir qui a triché aux élections, quel est le président le plus démocratiquement élu, ni même de savoir lequel a le soutien de la fameuse communauté internationale ’couverture de l’impérialisme) car l’autre est aussi soutenu de ce côté là...

Non, la question est : à quel moment les exploités de Côte d’ivoire vont se battre pour leurs propres intérêts et non pour les dirigeants bourgeois des divers camps...

Cela nécessite qu’ils s’organisent, à la faveur de la crise, en comités de travailleurs et d’habitants des quartiers populaires, par delà les ethnies, les religions, les pro-nord ou les pro-sud ou les pro-ouest, mais sur des bases de classes, en tant qu’exploités !!!

Il y en a assez que les "en haut d’en haut" dictent leur loi aux "en bas d’en bas" !!!!

Voici des extraits d’un article de Francis Akindès :

En Côte d’Ivoire, le coup d’État du 24 décembre 1999 a mis fin à trenteneuf

ans d’hégémonie du PDCI-RDA sur la vie politique nationale. Mais

le « complexe politico-économique » qui offrait les apparences d’une telle

stabilité politique était en crise depuis le début des années 90, où s’est effectué

le retour au multipartisme. Sur le plan macro-économique, cette dynamique

politique s’est déployée sur fond de dix-huit années (1960–1978)

de croissance économique continue suivies par vingt années d’incertitudes

(1979-1999). (...) De 1960 à 1980, est la période dite du « miracle

ivoirien », caractérisée par la disponibilité financière, le faste des investissements

et, de façon générale, l’importance des dépenses publiques (...)

Abidjan, la capitale économique, bien loin

devant les autres villes de l’intérieur, était devenue la vitrine de la bonne

santé de l’économie ivoirienne. Elle était un espace de démonstration du

train de vie luxueux des « grands types », presque tous des membres de la

classe politique introduits dans le monde des affaires, qui bénéficiaient

incontestablement des largesses du milieu politique ou des « en haut d’en

haut », comme il est coutume de les nommer dans le langage populaire.

(...) La seconde période s’étend de 1981 à 1993. Elle est qualifiée de temps du

« mirage ivoirien ». L’économie ivoirienne sombre dans une profonde récession,

qui atteint son point culminant en mai 1987. L’État, à bout de souffle,

suspend unilatéralement le remboursement de sa dette extérieure. Pour faire

face à ces déséquilibres économiques, le gouvernement ivoirien doit adopter

des plans de stabilisation et des Programmes d’ajustement structurel (PAS) dans lesquels sont revues à la baisse les prétentions régulatrices de l’État.

Mais, malgré les mesures correctives envisagées sous la pression des bailleurs

de fonds, les déséquilibres continuent à s’aggraver. C’est dans cette situation

de fragilité structurelle que prend forme la troisième phase marquée par la

dévaluation du franc CFA, dont la Côte d’Ivoire fut la première bénéficiaire

dans la zone franc, notamment grâce à la flambée des cours des matières premières

qui lui a permis de renouer avec un taux de croissance en hausse,

passé de 1,5% en 1994 à 6,5% en 1996, pour atteindre 5,7% en 1999. Les

efforts de maîtrise de l’inflation (au départ de 32,2% en 1994, tombée à

7,7% en 1995 et actuellement contenue autour de 4,5 %) ne sont apparemment

pas ressentis par la population, dans la mesure notamment où la

hausse généralisée des prix qui a suivi la dévaluation a contribué à dégrader

les conditions de vie des ménages. En même temps que les tarifs des services

publics (gaz, électricité, transports, etc.) augmentaient, les prix des produits

de base (céréales, féculents et tubercules) connaissaient également une nette

hausse. L’embellie conjoncturelle post-dévaluation a surtout masqué une

croissance des inégalités existantes et l’effondrement des indicateurs sociaux. L’étude relative au profil de pauvreté en Côte d’Ivoire a révélé une amplification

du phénomène de pauvreté qui serait passé d’un taux de 10%

en 1985 à 32,3% en 1993, puis à 36,8% en 1995. Le milieu rural, malgré

des ratios plus élevés au cours de la décennie 1985-1995 et une pauvreté plus

structurelle et plus ancienne, enregistre un rythme d’appauvrissement moins

rapide que le milieu urbain, où le phénomène s’accentue, avec un nombre

de plus en plus grand de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté.

De même, le phénomène s’accentue pour les ménages d’actifs indépendants

du secteur informel. Enfin, l’inégalité s’exprime aussi dans le registre de la

nationalité : en 1993, 1995 et 1998, le ratio de pauvreté au plan national

était respectivement de 31,3%, 35,4% et 33,4% pour les ménages dont le

chef est ivoirien, et de 35,4 %, 44,7% et 34,3% pour ceux dont le chef est

étranger 7. Entre 1994 et 1996, les tracasseries policières se sont accrues avec

l’instauration de la carte de séjour en Côte d’Ivoire pour les étrangers. Il

s’en est suivi une tendance au retour, dans leurs pays d’origine respectifs, des

ressortissants de pays de la sous-région en situation de précarité économique,

ce qui a entraîné une réduction du nombre de pauvres dans cette catégorie

par rapport à 1995. La nécessité quotidienne de « joindre les deux bouts » explique également

le développement de la petite corruption dans les administrations publiques.

Différents corps de métier capitalisent leurs contacts directs avec la population,

privatisent le service public et transforment la méconnaissance des

droits et des obligations des usagers en situation de rente. Certains ménages

abidjanais s’organisent en associations ou en groupes d’achat pour réduire

le coût d’approvisionnement en denrées de base. Ces associations seraient le

fait d’amis, de voisins de quartier, de collègues de travail ou de coreligionnaires.

Les produits le plus souvent concernés par ce type d’achat en gros

sont le riz, la viande, le poulet, le poisson congelé. Enfin, pour les personnes

qui disposent d’une épargne, l’investissement dans l’immobilier est devenu,

après la dévaluation, l’une des stratégies offrant le plus de garantie et d’assurance

en matière d’amélioration du pouvoir d’achat. Nos travaux sur Abidjan

et Bouaké montrent que les nantis se sont saisis de l’opportunité de la

surenchère locative dans l’immobilier pour améliorer leur revenus.

(...)

Oui, la Côte d’Ivoire, ce sont des classes sociales

L’île Boulay est le quartier aux milliardaires. Suivant les quartiers, de Cocody et Deux Plateaux à Treicheville ou Adjamé et Yopougon, vous êtes de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie ou du prolétariat...

Il y a la Côte d’Ivoire de la bourgeoisie

Et il y a celle des bidonvilles

Voici un exemple d’un article sur la bourgeoisie ivoirienne :

Côte dIvoire : Les excès des nouveaux riches

Jeudi 25 juin 2009 - Par Bilagoly- A Abidjan, peu de gens peuvent localiser la "baie des milliardaires", sur l'île Boulay, à quelque quinze minutes en bateau de la capitale économique ivoirienne. Il faut dire qu'il n'existe pas de navettes grand public, son accès étant réservé aux détenteurs de yachts.

Les " babatchès " se sont ainsi créé leur petit monde, coupé des réalités locales, et vivent dans une bulle. Un quartier du nom de Beverly Hills est sorti de terre pour abriter des demeures d'un luxe insolent.

39èmes la lagune et la visite des sites dAssinie, Grand-Bassam et la baie des milliardaires

Le mois dernier, c’est là-bas, loin du tumulte de la ville, que le directeur général de BNI Finances, Pascal Djereke, a convié parents et amis à fêter son anniversaire. Organiser une croisière pour un tel événement, c’est le top.

Pour souffler ses quarante bougies, Evariste Méambly, un proche de Charles Blé Goudé, a édité une brochure spéciale, tout en couleurs et sur papier glacé, pour relater les différentes étapes de son ascension sociale. Les invités ont adoré. Abidjan se souvient encore de "l’incroyable anniversaire" d’Anne-Marie Emmanuelle Ekra, la fille de Victor Ekra, un homme d’affaires proche de Laurent Gbagbo. Invités de haut rang, décor féerique dans un site paradisiaque situé au bord de la lagune... rien ne manquait. Pas même une dizaine de climatiseurs destinés à distiller de l’air frais en extérieur ! Les extravagances de Victor Ekra et son goût immodéré pour le luxe sont entrés dans la légende. Il a été au cœur du " scandale de la Maybach ", une Mercedes en série limitée achetée pour plus de 1 million d’euros.

Dans les boîtes de nuit, comme Le Mix, Ice, La Place Vendôme ou Le Cœur Samba, les virées nocturnes tournent parfois au ridicule. Des millions de francs CFA sont engloutis en une seule nuit. Le brut millésimé coule à flots, certains allant même jusqu’à se faire laver les pieds dans des seaux à Champagne.

Les voitures sont les premiers signes extérieurs de richesse à Abidjan. Hummer, BMW X6, Audi Q7, Land Rover blindée... Certains n’hésitent pas à aligner deux ou trois de ces marques dans leur parc automobile. C’est notamment le cas des ex-rebelles, commandants de zone, qui garent leurs bolides sur le parking de l’hôtel du Golf, où ils ont l’habitude de loger.

L’homme d’affaires Stéphane Kipré, leader d’un parti politique et gendre du président Gbagbo, possède une vingtaine de grosses cylindrées. Lors de son mariage en juillet 2007, c’est dans un décor sorti d’un conte de Grimm, avec carrosse et citrouille, qu’il a reçu ses invités à la résidence présidentielle de Cocody. Aujourd’hui, la mode est à l’affrètement d’avion ou à l’achat d’une centaine de billets pour organiser des cérémonies nuptiales en Europe. Un luxe que s’est offert Amadou Koné, ministre de l’Intégration africaine, pour son mariage à Paris. Idem pour Jacques Anouma, président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) et directeur administratif et financier de la présidence, pour le mariage de sa fille en Suisse. Plus récemment, le mariage princier de Denis Bra Kanon, célébré le 15 avril à Augerville-la-Rivière, dans le Loiret (centre de la France), a marqué les esprits. Ex-ministre de l’Agriculture d’Houphouët-Boigny, le marié est décédé le 9 juin dernier à Man, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Mais le feu d’artifice et le lâcher de confettis par hélicoptère sont encore visibles sur le site YouTube.

En véritables seigneurs, ces nantis entretiennent une véritable cour, et sont suivis de valets - affublés du titre de " chargés de mission " - dont la fonction principale est de payer les achats ou bien encore de trimbaler les nombreux téléphones portables du patron. La présence de gardes du corps achève d’attester de l’importance de la personne. Devant des restaurants VIP comme La Croisette, Le Grand Large, Le Montparnasse, Chez Georges ou encore La Taverne romaine, on peut croiser ce petit personnel qui guette la sortie du " boss.

Pendant que certains d’entre nous meurent sous les flots de la pluie et d’autres parce qu’ils n’arrivent pas à se soigner convenablement, les medecins étant en grève, la gabegie continuent et malheur a ceux d’entre ces nouveaux riches qui feraient trop de tapage comme les Tapé Doh et consorts....

La confrérie mange ces propres enfants ne l’oublier surtout pas...

L’autre facette de la réalité

Abidjan, la perle des lagunes, est la capitale économique de la Côte d’Ivoire. Impressionnante, elle l’est surtout pour l’Ivoirien ou tout visiteur qui met les pieds pour la première fois dans cette métropole de près de 5 millions d’habitants. Ses larges avenues, ses gratte-ciel et ses villas de luxe, lui donnent l’allure des grandes villes du monde. Mais il faut parcourir les quartiers populaires pour découvrir une autre facette, disons, la face hideuse d’Abidjan. Adjamé, Attécoubé, Yopougon, Treichville, Port-Bouët, Koumassi, Cocody quelques communes de cette grande ville, étalent ainsi à flancs de collines des bidonvilles. Chacun avec sa particularité, ses réalités et sa configuration. Eau, électricité, voirie et équipements sanitaires et scolaires sont presqu’inexistants. Les populations sont livrées à elles-mêmes, et certaines données estiment à 1032000 le nombre de personnes qui vivent dans ces quartiers sous-intégrés, soit 53% de la population abidjanaise. Des chiffres qui font peur quand on sait que cette étude réalisée par le ministère de la Construction et de l’Urbanisme date de 1992 et qu’elle n’est pas actualisée... La plupart de ces bidonvilles tous surpeuplés, sont composés de constructions ad hoc faites de planches de bois et de bâches de plastique. Ces quartiers sont habités majoritairement par un mélange d’Ivoiriens, d’immigrés ouest-africains et d’Afrique centrale (RDC, Congo, Camerounais) ainsi que de réfugiés Sierra-Leonais et Libériens. Ces immigrés vivent en Côte d’Ivoire depuis plusieurs années si ce n’est des générations, si l’on en croit un rapport de Human Rights Watch, publié en 2003.

« Colombie » : lieu de transit pour les bandits

Il est huit heures, ce 18 août 2007. Nous sommes à « Colombie », un bidonville situé dans la commune de Cocody, plus précisément entre le Zoo d’Abidjan et les Deux-Plateaux. Un rassemblement attire notre attention : des femmes, cuvettes sur la tête, font le rang pour se ravitailler en eau potable au seul point installé par la Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire (SODECI) depuis mars 2007. Aucune habitation ne possède de compteur domestique. Idem pour l’électricité. Alors qu’à quelques mètres seulement, c’est l’abondance dans le quartier résidentiel. Assis dernière un bureau de fortune, Bégui Gnahoré, la quarantaine au moins, suit de très près les mouvements des femmes. C’est lui le Monsieur Sécurité du quartier, parce que gérant un comité d’auto-défense. A la tête d’une quinzaine de jeunes gens, Bégui a en charge la sécurité des biens et des personnes, de jour comme de nuit. Un dispositif dissuasif pour permettre aux populations de vivre dans la quiétude, malgré la précarité de leurs conditions de vie. Dans les fichiers de la police nationale, Colombie est présenté comme l’un des bastions de la pègre abidjanaise. Et Bégui ne le nie pas. « On nous accusait de servir de refuge aux voleurs. C’est pourquoi nous nous sommes organisés pour sécuriser le quartier », explique-t-il, avec beaucoup de satisfaction. « Ce quartier, poursuit-il, est en fait un lieu de transit pour les bandits. Le manque d’éclairage public leur est très favorable, une fois la nuit tombée. Lorsqu’ils commettent des vols aux Deux-Plateaux ou ailleurs à Cocody, ils se dirigent vers Colombie pour pouvoir échapper à la police ». D’ailleurs, certains habitants révèlent que les bandits formaient un véritable cordon autour de Colombie pour pouvoir agresser les passants. « C’était l’enfer ici », témoigne dame A.B., une des victimes de ces agressions. Détruit en 2002 par les autorité ivoiriennes, Colombie est né de ses cendres, comme une hydre de Lerne. « Certains habitants sont partis ailleurs, mais, nous avons décidé de rester sur place, parce que ne sachant où aller. Nous avons dormi au dehors pendant de nombreux mois. Nous avons par la suite reconstruit nos baraques. Nous avons beaucoup souffert. C’est de-là qu’est venu de nom de Colombie, c’est-à-dire le désespoir de ceux qui étaient délaissés après le déguerpissement », explique Bégui. A Colombie, la terre appartient pourtant aux Ebrié. Pour toute construction de baraques, il faut leur accord, moyennant un apport financier. Mais le manque d’éclairage public menace gravement la sécurité des habitants du quartier. L’école publique la plus proche se trouve à 2 Km du quartier. Une distance qui n’encourage pas certains parents à scolariser leurs enfants, si ce sont ces derniers eux-mêmes qui abandonnent l’école au cours de l’année. « On nous a oubliés », se plaint Bégui. La drogue, on en consomme et on en commercialise dans ce bidonville. La police est toujours aux trousses des dealers. Des fumoirs sont chaque semaine visités et détruits par la police anti-drogue, mais à dire vrai sans grand effet. « Nous sommes délaissés. La seule activité qui s’offre à nous, c’est de vendre la drogue. C’est ici que tout Cocody vient se ravitailler. La police n’y peut rien », a révélé un habitant du quartier, sous couvert de l’anonymat.

1,62 tonne de chanvre indien saisi à Gobelet

26 août : cap sur « Gobelet », un autre bidonville au nom évocateur toujours dans la commune de Cocody, plus précisément entre les quartiers huppés de Deux-Plateaux, Attoban et Riviera II. « Gobelet » du fait de sa forme ovale et creuse, qui rappelle celle du récipient du même nom, est un quartier précaire situé dans un ravin. Aucune voie d’accès. Seuls quelques couloirs entre les baraques servent de passage aux habitants qui vivent dans une puanteur totale. Un égout à ciel ouvert à proximité duquel des commerçants sont installés, traverse ce ravin. Bien que les habitants de Gobelet bénéficient de l’eau courante et de l’électricité, leur distribution se fait par des revendeurs, en toute illégalité. Gobelet rime également avec la drogue. Pour preuve, c’est dans ce bidonville qu’a été saisie, le 5 septembre dernier, une importante quantité de drogue estimée à 1,62 tonne de chanvre indien. Cette grosse prise opérée par des éléments de la douane lève un coin de voile sur le danger réel que représentent la plupart des bidonvilles d’Abidjan. « Chaque nuit, une espèce d’odeur acre envahit tous les couloirs. On me dit que c’est l’odeur de la drogue. Mais moi, je n’en sais rien du tout », témoigne Ouédraogo A., la vingtaine révolue, de nationalité burkinabé. Les langues se délient difficilement d’ailleurs sur l’existence de ce phénomène délictueux. « La police fait beaucoup d’incursions ici à cause des étrangers qui n’ont pas de pièces d’identité », affirme Traoré Mamadou, chef d’un sous quartier de Gobelet. Si les normes en matière d’urbanisme étaient respectées en Côte d’Ivoire, ce quartier précaire n’existerait pas, parce que « Gobelet est un domaine d’Etat considéré comme un lot de déverse ». Malgré la pression des autorités ivoiriennes, les habitants sont restés sur place, après leur déguerpissement de l’espace qu’occupent les locaux de l’Ecole nationale de police. « Nous ne pouvons plus aller quelque part », soutient un chef béninois. Une personne dont tous les enfants sont nés à Gobelet. « Mes enfants ne vont pas à l’école parce qu’il n’y en a pas », poursuit-il. « Ici, c’est plutôt l’école buissonnière », confirme M. Traoré.

Treichville : pas d’école pour les enfants

Dans la commune de Treichville, la réalité est tout autre. Les populations d’un bidonville nommé Kouassi-Le-Noir ou Hino(l’appellation la plus connue) sont confrontées à deux problèmes majeurs : l’éducation et la santé. Créé dans les années 70 par des pêcheurs ghanéens, ce quartier de près de 6300 habitants, construit entre le canal de Vridi et la lagune ébrié, occupe un domaine dont de nombreuses entreprises réclament la paternité. Une précarité qui hante beaucoup la population. « A tout moment, on peut nous chasser », s’inquiète Boni Cyriaque, président du Conseil de gestion du quartier depuis 1999. « Au lendemain de la crise de 2002, il avait été question de détruire ce quartier précaire. Mais nous nous sommes opposés. Mais il faut aujourd’hui passer à une autre phase. Après concertation avec les populations, nous devons déterminer la vocation de ce quartier et nous donner les moyens pour le refaire complètement », explique M. Amichia François, maire de cette commune. Les habitants de Hino vivent un véritable calvaire. Les toilettes sont constituées de baraques en bois construites sur la lagune. Une eau qui sert également à faire la lessive, la vaisselle, et peut être la cuisine. L’absence d’école publique et de centre de santé créé beaucoup de désagréments aux populations. Certains habitants rencontrés soutiennent d’ailleurs que la majorité des enfants ne vont pas à l’école, et que les femmes enceintes n’arrivent pas non plus à suivre les soins prénataux. Bien que le Centre hospitalier universitaire(CHU) soit situé à moins d’un kilomètre de leur lieu d’habitation, la cherté des soins exclut d’office les habitants de ce quartier majoritairement démunis. « Quel sera l’avenir pour tous ces enfants qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école ? Ils seront tous des délinquants », s’inquiète le président du Conseil de gestion dudit quartier. « Le maire est vraiment impuissant parce que cet espace n’appartient pas à la commune. Il ne peut donc rien entreprendre », avoue M. Boni. Toutefois, les habitants de Hino bénéficient chaque année d’un soutien financier de la municipalité pour la scolarisation des enfants. En effet, la mairie alloue une enveloppe de un million de francs CFA pour la prise en charge scolaire des élèves. « C’est un véritable soulagement parce que nous souffrons dans ce quartier. Mais ce serait encore plus satisfaisant si les autorités acceptaient de doter ce quartier d’une école publique », déclare Boni Cyriaque. A Hino, la plupart des habitants travaillent au port d’Abidjan situé dans la même commune. « Ce que nous percevons ne peut pas nous permettre d’habiter loin de notre lieu de travail. C’est ce qui explique notre présence dans ce quartier qui ressemble beaucoup plus à un campement », nous dit A. Michel, docker au port depuis une vingtaine d’années.

Fréquence des conflits fonciers

Si les habitants de Hino vivent dans la psychose d’un éventuel déguerpissement, ce n’est plus le cas pour ceux de Grand Campement et Zoé Brunot, deux quartiers de la commune de Koumassi. Ici, tout est viabilisé. Pour ce qui est de Zoé Brunot, les baraques sont de plus en plus rares. Et certains habitants témoignent que l’insécurité a commencé à reculer. « L’électrification du quartier, ainsi que la disparition des taudis moins chers ont fait partir tous ces voyous qui avaient trouvé refuge ici », se soulage dame Marcelline. Ce site autrefois marécageux devient de plus en plus habitable. Sur 550 propriétaires de lots, 332 personnes ont effectivement reçu leurs lettres d’attribution. « Il nous faut donc repousser la lagune pour pouvoir satisfaire tous les besoins », nous explique Aka Nianzouki, président du Comité d’appui à la restructuration(CAR) du quartier Zoé Brunot. Une opération qui a effectivement débuté pour s’interrompre quelques mois plus tard à cause des divergences entre les habitants et un promoteur. Aujourd’hui, les membres du bureau et une frange de la population sont à couteaux tirés sur fond de litiges fonciers. En témoigne la bagarre qui a éclaté entre le président du CAR et Sana Salif, de nationalité burkinabé, au lendemain de notre passage. Las d’attendre, ce dernier réclamait ses 200 mille francs, (200.000 F Cfa) une somme initialement versée pour être propriétaire d’un lot. « Il n’est pas le seul dans cette situation. Les gens pensent que nous avons détourné leur argent. En réalité, il n’y a plus d’espace disponible », se défend M. Aka Nianzouki.

Prostitution : source d’insécurité

Les bidonvilles d’Abidjan sont généralement des destinations privilégiées pour les prostituées. Et le quartier Yaoséhi, dans la commune de Yopougon, a une très forte réputation dans ce domaine. Pour nous en convaincre, nous y avons passé près de trois heures, un samedi nuit. A l’entrée principale de ce bidonville, on trouve un lieu de gastronomie à ciel ouvert, avec tous les risques de contamination. Juste à côté, un hôtel au devant duquel de jeunes filles vêtues de mini-jupes, n’hésitent pas à héler tout passant. « Ces filles que vous voyez sont des Ivoiriennes. Une fois la nuit tombée, elles envahissent ce quartier où elles livrent en cachette leur corps pour de l’argent. Et leur présence attire beaucoup les bandits. Nous sommes vraiment en insécurité », affirme K. N. Claver, étudiant en maîtrise de géographie, à l’université de Cocody. « Quelquefois, ces prostituées agressent et dépouillent leurs clients avec la complicité des bandits à qui elles servent d’indicateurs »,précise-t-il. D’ailleurs la forte présence de groupes de jeunes garçons tapis dans la pénombre autour des hôtels de fortune, conforte cette hypothèse. En entrant beaucoup plus en profondeur dans le quartier, l’on peut apercevoir que d’autres prostituées aux accents anglophone et autres patois de la sous-région, défilent dans des couloirs à la recherche d’un éventuel client. « Ce sont des Nigérianes, et elles travaillent pour des femmes à qui elles donnent une partie de l’argent qu’elles engrangent », révèle une source anonyme. Et le témoignage de l’une d’entre elles, confirme l’existence d’un réseau de proxénètes bien organisé : « On m’a proposée depuis le Nigéria de me faire partir aux Etats-Unis une fois arrivée en Côte d’Ivoire. Mais depuis, je suis ici ». Son regard lointain après ses propos, achève de convaincre sur la trop grande désillusion qu’elle vient de vivre et qui l’a fait échouer dans un bidonville ivoirien.

A qui la faute ?

« Le phénomène des bidonvilles est une véritable pathologie urbaine », juge M. Diakité Oumarou, urbaniste aménageur, chef de mission au Bureau National d’étude technique et de développement(BNETD). « C’est parce qu’on n’a pas été capable de donner du logement à la fois décent et à la hauteur de la bourse de certaines populations que les bidonvilles se sont développés à Abidjan », soutient-il. « Mais le meilleur médicament, c’est la prévention. Il faut prendre toutes les dispositions pour que la ville soit mieux organisée. Il faut aussi que Abidjan ne devienne plus la seule destination des populations », propose-t-il. Pour solutionner le problème des quartiers précaires, la Banque Mondiale avait mené une politique de rénovation. Cela consistait à détruire les bidonvilles pour ensuite moderniser les habitations. L’échec de cette politique d’éradication de l’habitat insalubre a débouché sur une autre opération dite de restructuration. Il fallait donc maintenir les populations sur place, mais en leur apportant le minimum d’équipements pour leur bien-être. C’est d’ailleurs l’avis de M. Amichia François, président du Forum ivoirien pour la sécurité urbaine(FISU). « A long terme, il va falloir supprimer ces quartiers précaires et créer un cadre de vie idéal pour nos populations », estime le maire de la commune de Treichville. « Le problème devrait être résolu en amont au lieu d’être résolu en aval. Il faut faire de la planification en matière d’urbanisation », tranche M. Diakité Oumarou. En se réunissant du 12 au 13 septembre dernier à Abidjan autour du thème « Maires et secteur privé, partenaire pour la prévention de l’insécurité », les maires de Côte d’Ivoire entendaient ainsi impliquer les opérateurs économiques exerçant sur leurs territoires communaux dans la lutte contre la criminalité et la délinquance. Même si au cours de ce forum, la question des quartiers précaires très souvent source d’insécurité n’a pas été directement abordée, n’empêche qu’à l’ouverture des travaux, M. André Carvalho, directeur pays du PNUD Côte d’Ivoire a été très clair : « Pour sortir du cercle de l’insécurité au plan local, il faut des mesures qui favorisent le développement humain, notamment par l’accès à des emplois stables, à l’éducation et aux services sociaux », a-t-il préconisé. La grande pauvreté qui frappe certains populations serait donc la raison qui les pousse à s’agglomérer dans des espaces précaires et insalubres. Cette urbanisation aux allures de cauchemar décrite dans le livre justement intitulé « Le Pire des mondes possibles » par le chercheur américain Mike Davis n’a pas manqué à son auteur de donner pour titre à l’un de ses chapitres « Vivre dans la merde », comme pour mieux brosser avec beaucoup de réalisme les conditions de vie épouvantables des bidonvillois surtout ceux vivant dans la capitale ivoirienne meurtrie par cinq années de guerre.

Bertrand Gueu

Et ce sont les luttes de classes qui expliquent la situation politique et non le contraire

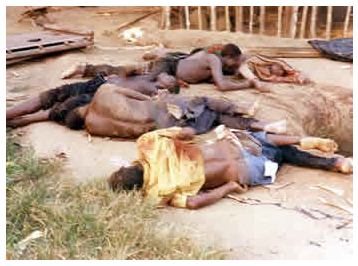

Quand Gbagbo a fait massacrer par l’intermédiaire de la gendarmerie, c’est à Yopougon et si c’est un quartier prolétarien, ce n’était nullement un hasard. le message aux prolétaires était : touchez à un des mes cheveux, essayez de me virer du pouvoir comme vous l’avez fait pour Bédié et Guéi et voilà votre sort !!

Messages

1. Après les élections présidentielles, où va la Côte d’Ivoire ?, 6 décembre 2010, 13:35, par Robert Paris

la Côte d’Ivoire

Mauvaises conditions de logement et de soins (le nombre de personne par pièce est deux fois plus élevé pour les pauvres avec presque 2,6 contres 1,4 pour les riches).

L’accès au logement et aux services de santé se révèlent être les plus problématique. Respectivement 15% et 13% des Abidjanais manifestent leur extrême insatisfaction dans ce domaine, et au total 46% et 44% sont globalement insatisfaits (respectivement 50% et 56% chez le quartile des plus démunis monétairement).

Conditions difficiles de scolarisation (le nombre d’année moyen d’étude varie quasiment du simple au double chez les pauvres par rapport aux riches : 4,2 à 8,6).

Difficile intégration sociale (les différences sont également marquées entre les pauvres et les riches au niveau du degré d’insertion dans les associations. Si on considère le suivi régulier des nouvelles comme une condition pour mieux s’insérer ou participer à la vie sociale et politique, on constate qu’il s’agit d’un luxe réservé à une minorité.

Plus globalement, 15% de la population est loin du seuil minimum selon leur propre estimation pour une vie décente concernant au moins trois aspects de leur quotidien. 17% manifestent leur insatisfaction (entière ou relative) pour 8 types de besoins ou plus.

Pourtant

Le sous-sol ivoirien est très riche et son sol bon pour un développement agricole sûr.

La Côte d’Ivoire exporte du manganèse, du pétrole, du fer, du bois et bien d’autres produits de son sol et son sous-sol depuis bien avant les années 1960. Sans oublier l’exploitation des mines d’uranium.

De nouveaux gisements de pétrole ont été trouvés dans les eaux profondes de la bordure littorale et représente un impressionnant potentiel économique future.

Ces nouveaux gisements sont vitaux pour le pays, malheureusement, les revenus du sous-sol ne profiteront pas à tous. Cela à cause des conflits répétées, des débats sur le partage du pouvoir donc mauvaise gestion de la démocratie, à cause du racket qui empêche les investisseurs de miser sur le pays, de la mauvaise gestion du patrimoine de l’Etat.

2. Après les élections présidentielles, où va la Côte d’Ivoire ?, 6 décembre 2010, 13:37, par Robert Paris

La pauvreté a bondi entre 1985 et 2008 en Côte d’Ivoire, un Ivoirien sur deux vivant actuellement avec moins d’un euro par jour (660 FCFA), selon un nouveau rapport.

"Aujourd’hui, une personne sur deux est pauvre, contre une sur dix en 1985, et le nombre de pauvres a été multiplié par 10 en l’espace d’une génération", indique le rapport baptisé Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP).

Selon l’étude réalisée par le ministère ivoirien du Plan, "est pauvre en 2008 (l’Ivoirien) qui a une dépense de consommation inférieure à 241. 145 FCFA (367,5 EUR) soit 661 FCFA par jour (1 EUR)".

"La pauvreté a ainsi connu une hausse tendancielle passant de 10% en 1985 à 36,8 en 1995 et à 33,6 en 1998, avant de remonter à 38,4% en 2002 puis à 48,9% en 2008, en raison des crises sociopolitiques", explique le DSRP rendu public à l’ouverture d’un atelier à Grand-Bassam (30 Km au sud-est d’Abidjan).

Cet atelier, auquel participent la Banque mondiale et l’Union européenne, permettra de valider le DSRP, élaboré par les autorités ivoiriennes en vue de bénéficier d’un allègement de la dette.

Le document révèle également une croissance de la pauvreté en milieu rural, qui touche 12 personnes sur 20, contre la moitié en milieu urbain.

"Le taux de pauvreté en milieu rural s’est particulièrement aggravé dans la période récente qui a coïncidé avec celle de la crise militaro-politique. Il est ainsi passé de 49% en 2002 à 62,45% en 2008, soit une augmentation de plus de 13 points alors que cette progression n’est que de 4 points en milieu urbain", précise le rapport.

Abidjan, capitale économique ivoirienne et plus grande mégapole du pays (4 millions d’habitants), se retrouve en tête des villes les plus "riches", avec 21% de pauvres en 2008 contre 77,3% à Korhogo, localité située dans le nord du pays, contrôlé depuis 2002 par l’ex-rébellion des Forces nouvelles (FN).

3. Après les élections présidentielles, où va la Côte d’Ivoire ?, 6 décembre 2010, 14:00, par Robert Paris

L’économie de la Côte d’Ivoire, avec un PIB par habitant qui s’élève à 980 dollars en 2008[ fait partie des économies en voie de développement. L’indice de pauvreté atteint 48,9 % en 2008.

La Côte d’Ivoire est toutefois un poids économique important pour la sous-région ouest africaine : elle représente 39 % de la masse monétaire et contribue pour près de 40 % au PIB de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

la Côte d’Ivoire ne maque pas de ressources naturelles

– bois

– or

– diamants

– pétrole

– gaz naturel

- énergie hydraulique

– cacao

– café

– élevage

– pêche

et industrie !!!

EN MILLIONS DE FRANCS EN 2004 :

Textile et chaussures en cuir : 357 363

Bois transformé (scieries) : 267 564

Indust. plastique et chimique : 655 471

Matériaux de construction : 136 777

Bâtiments et travaux publics : 532 924

L’or, extrait au moyen de techniques traditionnelles par les peuples de Côte d’Ivoire dès avant l’accession du pays à l’indépendance, constitue la deuxième ressource minière exploitée d’un sous-sol qui recèle beaucoup d’autres minerais comme le fer, le nickel, le manganèse, la tantalite, la bauxite, le cuivre, le gaz, l’uranium, le cobalt, le tungstène, l’étain, l’iléite et les pierres ornementales.

Au total, en 2008, avec 50 000 barils par jour en moyenne, la Côte d’Ivoire ne peut être considérée comme un producteur stratégique de pétrole en Afrique comparativement à la Guinée Équatoriale (300 000 barils par jour), à l’Angola (1,5 million par jour) ou encore au Nigéria (2,3 millions de barils par jour).

4. Après les élections présidentielles, où va la Côte d’Ivoire ?, 6 décembre 2010, 14:10, par Robert Paris

Effectivement, tous les commentateurs placent les élections et la démocratie comme élément clef du processus politique et même social. Mais, des élections, il n’y en a que depuis 1988. Cela date de la mise en place du mutlipartisme. Et pourquoi Houphouet qui n’en avait jamais voulu a-t-il accepté des élections et le mutipartisme ? C’est parce qu’en 1988, le peuple travailleur et la jeunesse étaient descendus dans la rue aux cris de "Houphouët voleur" et "Houphouët salaud" ! La crise sociale est à la base des changements politiques et non le contraire...

5. Après les élections présidentielles, où va la Côte d’Ivoire ?, 6 décembre 2010, 14:15, par Robert Paris

Qui était Konan Bédié : le premier chef d’Etat à être renversé par la rue

Le 16 août, Achi Koman, président du Groupement pour le progrès et la solidarité (GPS), et candidat déclaré pour la présidentielle, dénonce dans des interviews accordées aux quotidiens Fraternité Matin (pro-gouvernemental) et Soir Info (privé), « l’invasion des étrangers ». Tout en mesure, il ajoute qu’il ne sait pas si ce problème (l’invasion des étrangers) pourrait amener les Ivoiriens à « chasser et tuer les étrangers ». Et pour être bien compris, il affirme que sur les 13 millions d’habitants en Côte d’Ivoire, 42 % sont des étrangers. Un recensement de 1988 faisait état d’une proportion de 28 % d’étrangers pour, à l’époque, 11 millions d’habitants.

Puis, tout en nuances cette fois, Achi Koman ajoute : « Ils se sont constitués en bandes de voleurs, violeurs, assassins », ajoutant que d’autres avaient « décidé de confisquer l’économie nationale ». Pour ramener le taux d’étrangers à moins de 10%, il propose que « tous les chômeurs, les délinquants, les hors-la-loi, les criminels » non-Ivoiriens soient « rendus à leur pays d’origine ».

Et pour endiguer l’immigration, il réclame que tous les emplois dans le secteur public et 90 % de ceux du privé soient « réservés en priorité aux Ivoiriens ».

Et enfin, très fin, Achi Koman explique aux journaux que son parti a choisi un balai comme logo de campagne électorale car la Côte d’Ivoire ne veut pas « constituer la poubelle du monde ».

Quant au cas Alassane Ouattara, Achi Koman a déjà tranché, affirmant que Ouattara est « beaucoup plus burkinabè qu’ivoirien » et que l’élire constituerait « une insulte à la Côte d’Ivoire » car « Il convient de mettre à la tête du pays un Ivoirien pur sang ». Des propos repris texto dans le très gouvernemental Fraternité Matin.

Dans une dépêche du 18 août, l’AFP souligne que « Béninois, Burkinabè, Maliens ou Ghanéens, les étrangers vivant en Côte d’Ivoire sont mal à l’aise à deux mois de l’élection présidentielle » et que « nombre d’entre eux rentrent au pays ou y renvoient leur famille par crainte de dérapages dont ils redoutent d’être les victimes. »

L’AFP en profite pour donner la parole à l’un de ces étrangers, Issiaka Kinda, débarqué en Côte d’Ivoire en 1949, chef coutumier à Yopougon, un quartier nord d’Abidjan, qui était aussi président de l’Association d’entraide et de solidarité burkinabè. Et que dit-il ? « Nous avons tous peur. Houphouët disait toujours : "La terre appartient à celui qui la met en valeur". Il nous a assuré qu’on était ici chez nous. Jamais, je n’aurais pensé qu’un jour on me traiterait d’étranger. »

L’AFP souligne aussi ce même jour que des Ivoiriens « pure souche » deviennent aussi victimes de la malédiction du faciès, relatant le cas d’une femme d’ethnie abron de l’est du pays qui s’était vu refuser le renouvellement de sa carte d’identité dans un commissariat d’Abidjan sous prétexte qu’elle « ressemblait à une Ghanéenne ».

A l’époque, Laurent Gbagbo, dans un intérêt électoral bien compris, soutient à tour de bras Ouattara contre Bédié et son parti, le FPI, est associé au RDR de Ouattara dans le cadre d’un Front républicain, un front créé en vue des élections à venir. Le 18 août, Gbagbo appelle ses sympathisants à « descendre dans la rue et y rester » pour contraindre le gouvernement à dialoguer en vue de réformer le code électoral. « Nous allons descendre dans la rue et y rester. Nous allons rester assis dans la rue jusqu’à ce que personne ne travaille. On sera obligé de parler », déclare-t-il lors d’un meeting à Soubré.

Gbagbo réclame aussi que tous les scrutins à venir soient organisés non plus par le ministère de l’Intérieur mais sous la responsabilité d’une commission nationale électorale autonome.

En réponse, Bédié annonce la création d’une commission électorale nationale "de supervision et d’arbitrage" placée "auprès du gouvernement" sans préciser sa composition ni ses compétences. Une proposition aussitôt rejetée par l’opposition.

Le 20 août, Laurent Dona Fologo, ministre d’Etat chargé de l’Intégration nationale et secrétaire général du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), rallié - soulignons-le - depuis la rébellion de 2002 à Laurent Gbagbo, monte au créneau pour rassurer. « Nous ne sommes pas de ceux qui, sous des prétextes divers, renvoient des Africains chez eux, nous ne l’avons jamais fait, nous ne sommes pas à la veille de le faire », déclare-t-il à la radio, ajoutant toutefois qu’il « peut se trouver qu’il y ait des Le Pen noirs ivoiriens. » Les condamne-t-il ? On ne saura, mais Fologo persiste sur la question du code électoral : « Nous avons simplement dit que parmi tous ceux qui vivent ici, chacun doit savoir sa place. Il y a des Ivoiriens qui sont électeurs, des Ivoiriens de naissance, des Ivoiriens par le mariage, des Ivoiriens par la naturalisation qui sont électeurs. »

Le 26 août, jour où le PDCI investit Bédié comme son candidat à la présidentielle, 20 000 personnes manifestent à Abidjan à l’appel de l’opposition pour exiger la révision du code électoral.

Mais Bédié peut être tranquille, il a des soutiens de taille. Lors de la Convention nationale du PDCI qui s’est tenue à Yamoussoukro pour le désigner comme candidat à la présidentielle, un Français, Jean-Pierre Bazin, délégué général du Rassemblement pour la République (RPR), le parti de jacques Chirac, prend la parole à la tribune et clame le « soutien total » de son parti à Konan Bédié et au PDCI.

« Chers compagnons, votre parti est la pierre angulaire du développement de la Côte d’Ivoire », déclare le représentant du parti de Chirac, avant de rendre hommage à « l’action courageuse et sage conduite par le président Henri Konan Bédié ».

Très prolixe ce jour-là, Jean-Pierre Bazin, qui poursuit sous les ovations des quelque 8 000 délégués de la Convention : le PDCI est « le premier parti de Côte d’Ivoire car vous êtes proches des gens, de leurs préoccupations quotidiennes et à long terme. Vous êtes un parti gouvernemental riche de son expérience. Votre efficacité repose dans votre capacité à accompagner les évolutions générales correspondant aux mutations internationales. C’est pourquoi le RPR dont est issu le nouveau président français Jacques Chirac est votre ami ». Au moins, ça a le mérite d’être clair. Mais quid de l’ivoirité, de ces étrangers "voleurs", et même "violeurs" ? Nada.

Lors de cette Convention du PDCI, Bédié a dû faire des envieux du côté de la Corée du Nord : les intervenants à la tribune n’ont pas lésiné sur les qualificatifs : "Timonier", "Sauveur", "Guide". On lui a également attribué le mérite du "miracle économique" ivoirien des années 1970, et la "décennie d’or" pendant laquelle il était ministre de l’Economie et des Finances.

Bédié, Dieu vivant ? Peut-être à entendre un des intervenants : « Que tous ceux qui ont des yeux regardent et voient, que tous ceux qui ont des oreilles écoutent et entendent : il est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. » Et Laurent Dona Fologo, qui, quelques années plus tard, s’essuiera les pieds sur Bédié comme sur un vieux paillasson, d’en appeler ce jour-là aux mânes du défunt en affirmant que la candidature de Bédié à la succession correspondait « parfaitement à la vision du président Félix Houphouët-Boigny ».

Acceptant d’être candidat du PDCI à la présidentielle, cela lui fut demandé si gentiment, Bédié s’engage lors du discours de clôture de la Convention de son parti à être l’homme du « second miracle ivoirien », rien de moins, le premier étant la période dite de "l’âge d’or" qu’a connu la Côte d’Ivoire pendant les années 70 où les cours du cacao boustaient les recettes du pays.

« Je serai le président moderne d’une démocratie moderne, le président de tous les Ivoiriens », ajouta-t-il, réfutant d’être « le candidat d’un parti, d’une ethnie ou d’une croyance ».

Dans l’ébauche de son programme de futur président qu’il fit ce jour-là, il y avait quelques idées lumineuses, comme celle de créer un nouveau "contrat de travail partagé". En clair, un seul emploi pour deux personnes, qui permettrait pendant al période "sans travail" d’aller cultiver son champ. Quel dommage que ce projet n’ait pas eu plus d’écho dans le monde ! Et puis, en passant, Bédié évoqua aussi la nécessité de maîtriser l’immigration qui, dira-t-il, a atteint un « seuil critique ».

6. Après les élections présidentielles, où va la Côte d’Ivoire ?, 6 décembre 2010, 14:22, par toto

la Côte d’Ivoire n’a pas seulement une certaine importance économique et stratégique pour la bourgeoisie impérialiste. Abidjan n’est pas seulement une capitale économique pour toute la sous-région. Elle compte de grandes entreprises qui concentrent un grand nombre de travailleurs. Rien que le Port autonome regroupe 9 000 travailleurs. Avec les entreprises qui entourent le port, cinquante mille travailleurs se côtoient sur la zone industrielle de Vridi, mobilisés qu’ils sont chaque jour pour faire tourner le port et les usines et pour suer du profit pour leurs patrons respectifs, parmi lesquels quelques gros requins du grand capital, genre Bolloré et Unilever.

Cette concentration d’ouvriers, dans un endroit stratégique par où transitent les marchandises et les produits qui alimentent les circuits économiques bien au-delà des frontières de la Côte d’Ivoire, représente une force potentielle considérable. La récente grève des dockers n’a pu en donner qu’une idée limitée, tant les syndicats de la zone portuaire sont pleutres quand ils ne sont pas franchement vendus. Mais ces choses-là peuvent changer très vite et la détermination des travailleurs peut suppléer à la défaillance des syndicats.

Une grande partie de la bourgeoisie ivoirienne est tellement préoccupée par ses combines et ses magouilles pour faire de l’argent à court terme, tellement irresponsable, qu’elle ne réalise sans doute pas la menace et, donc, elle ne la craint pas. Mais il y en aura forcément qui y penseront pour elle, ne serait-ce que parmi les serviteurs politiques ou militaires de la grande bourgeoisie impérialiste. Un mouvement de grève puissant dans le prolétariat des grandes entreprises d’Abidjan, entraînant les pauvres des quartiers populaires, représenterait une menace autrement plus puissante pour la bourgeoisie qu’une guérilla aux confins du Tchad ou les affrontements entre seigneurs de guerre dans certaines régions du Congo-Kinshasa.

Voilà contre quoi, contre quelle menace, la bourgeoisie a besoin d’une armée ivoirienne fiable. Voilà pourquoi cette question dépasse en importance celle de savoir si l’élection présidentielle pourra avoir lieu le 29 novembre ou sera repoussée une fois de plus. Voilà pourquoi elle est plus importante aussi que celle de savoir qui sera élu. Les prétendants à la présidence sont d’ailleurs tous d’accord sur la nécessité de disposer d’une force de répression unifiée et fiable.

Les choses commenceront à changer pour la classe ouvrière lorsqu’elle-même commencera à se rendre compte de la force qu’elle représente. C’est la conscience et la détermination qui peuvent transformer le nombre et la concentration en force agissante. Lorsque cela arrivera, les travailleurs seront en situation de peser sur la vie politique et sociale de la Côte d’Ivoire dans l’intérêt, non pas d’une poignée de capitalistes, de magouilleurs et de parasites qui dominent le pays, mais dans l’intérêt de la majorité exploitée, opprimée, de la population.

7. Après les élections présidentielles, où va la Côte d’Ivoire ?, 9 décembre 2010, 13:51, par MOSHE

Un vote peut-il "réconcilier les Ivoiriens" comme on le prétend, alors que ces Ivoiriens sont divisés dramatiquement... entre riches et pauvres et que les riches entendent le rester !!!