Accueil > 03 - Livre Trois : HISTOIRE > 2eme chapitre : Révolutions de l’Antiquité > La révolte et la fuite des esclaves des mines du Laurion en Grèce (en 413 (...)

La révolte et la fuite des esclaves des mines du Laurion en Grèce (en 413 avant J.-C.)

mercredi 19 juin 2019, par

La révolte et la fuite des esclaves des mines du Laurion en Grèce en 413 avant J.-C.

C’est l’une des grandes révoltes d’esclaves connues de l’Antiquité.

Elle a vu, en Attique même, à la fin du second siècle av. les esclaves des mines du Laurion massacrer leurs surveillants, s’emparer de la forteresse de Sounion, et dévaster pendant longtemps le pays. (Osidonios, fragm. 35 - Müller)

Les mines, de l’argent et de plomb du Laurion, exploité par Athènes au Ve siècle av. J.-C., utilisaient une grande quantité d’esclaves.

"Les mines du Laurion dans l’antiquité" :

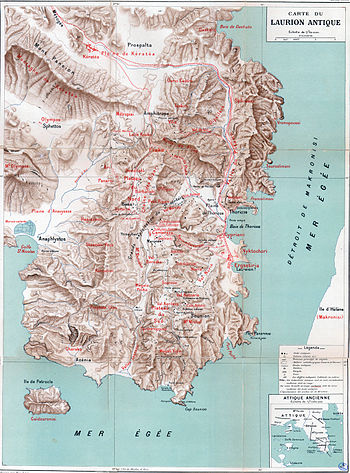

« On désigne sous le nom de Laurion (Aaupiov, Aaupetov) la région

de l’Attique, dont les Athéniens ont exploité dans l’antiquité les

gisements de plomb argentifère. Elle est située à l’extrémité

méridionale du pays et forme un triangle dont les trois sommets

sont occupés par le cap Sounion, le golfe Saint-Nicolas et la

baie de Daskalio. Elle est constituée par un groupe de collines,

qui, baigné par la mer Egée à l’Est, au Sud, et au Sud-Ouest, est

borné au Nord par la plaine de Kératéa (plaine Misogéé) et parla

plaine d’Anavyssos. Entre les deux, le col de Métropisi (162™) l’isole de la montagne de Kératéa (mont Paneion) ; au Nord Est

seulement, les hauteurs qui bordent le rivage se rattachent

sans solution de continuité à celles de Daskalio et de Porto-

Raphti. Ainsi délimité, le Laurion mesure environ dix-sept kilo-

mètres et demi de longueur sur une largeur maxima de douze

kilomètres ; ce n’est donc qu’une très petite partie de l’Attique

ancienne.

Par la nature de ses terrains, le Laurion appartient au système

des schistes cristallins et des calcaires-marbres qui forment le

Sud de l’Attique et de l’Eubée et la majorité des Cyclades. Ces

couches sédimentaires anciennes se répartissent en cinq séries :

deux se composent de schistes et trois de calcaires. Reposant

les unes sur les autres en stratification concordante, elles ont

toutes également subi l’action des forces orogéniques. Elles sont

plissées sous la forme d’un anticlinal, dont l’axe est dirigé

du Sud-Ouest au Nord 15e Est. Du côté de l’Est, elles s’inclinent

en pente douce ; du côté de l’Ouest, le plongement en est plus

rapide et est encore accentué par une longue faille presque

rectiligne qui suit la vallée Legrana et s’allonge jusqu’au Lulie

Kouki. En outre, l’arête anticlinale ondule verticalement, de telle

sorte que les strates se relèvent lentement du cap Sounion à Plaka

et au delà descendent vers le Nord. Ce grand plissement donne au

relief du Laurion son trait essentiel : le faîte orographique principal, nettement orienté du S.S.O. au N.N.E., est parallèle à

l’axe de l’anticlinal et se confond sensiblement avec lui. Telle est,

en effet, la direction des sommets de l’Ovrio Castro (312™) et du

Tsakiri (328™), celle aussi des monts Ripari (372"a)et du plateau qui

étale au Sud ses contreforts jusqu’au cap Sounion. Sont alignées

de môme à l’Ouest la crête irrégulière qui court du Lulie Kouki

(204™) au Katzulieri (220") ; à l’Est, celle qui, partant du Vélaturi

ou pic de Thoricos (145"), longe la vallée du Potamo. Sous ce

rapport, les collines du Laurion ressemblent au mont Hymette et

appartiennent comme lui à la série des ridements, orientés du

Sud-Ouest au Nord-Est, qui caractérisent plusieurs régions

côtières de la mer Egée. Mais le dessin tectonique du pays est

moins simple qu’on ne le supposerait d’après cette indication. Un

plissement secondaire est venu compliquer en deux endroits la

structure du relief. D’abord, au centre, les hauteurs de Plaka

(360™) interrompent et coupent à angle droit la chaîne maîtresse : sur plus de trois kilomètres, de Métropisi à Thoricos,

leur axe irrégulier prolonge celui de la montagne de Kératéa.

Ensuite, au Sud-Ouest, le chaînon du Prophète Elias (356™) est

perpendiculaire à l’alignement normal. Nous retrouvons ici l’orientation du mont Pentélique et des monts de la Grèce centrale. Ainsi, sur une petite surface, se manifestent clairement

les effets du double effort de plissement qui a travaillé la région

occidentale de l’Archipel, et le Laurion est comme une image

réduite d’une contrée beaucoup plus vaste.

Des accidents locaux ont modifié dans le détail les résultats

généraux des actions orogéniques. La grande faille, qui, sur

douze kilomètres de longueur, a fendu en ligue droite le versant

occidental du pli anticlinal, a tracé les premiers linéaments d’un

sillon, creusé et déblayé ensuite par l’érosion. On le suit du Sud

au Nord quand, partant du rivage, on remonte la vallée Legrana :

dans ce tronçon inférieur, un torrent, qui ne roule d’eau qu’à la

suite des orages, a établi son lit. La petite plaine de Mégala

Pevka et le val Berzéko prolongent le couloir jusqu’au col de

Syntérini. Au delà, le même accident reparaît encore, mais à une

altitude plus élevée (164>) sur le plateau septentrional, allongé

au pied des Ripari. C’est ainsi qu’une voie naturelle de communication relie les districts miniers du Nord à ceux du Sud. C’est

de même à une cassure que la vallée du Potamo doit naissance,

nouveau chemin d’accès, le plus facile, sinon le plus court, de

ceux qui joignent Thoricos à la plaine de Kératéa. L’érosion a

aplani ce corridor sinueux, que suit aujourd’hui le chemin de fer

d’Athènes au Laurion : dans le fond circule un ruisseau, qui n’a

d’un fleuve que le nom, mais c’est le seul du pays qui conserve.

Tannée durant, quelques pieds d’eau dans certaines parties de

son cours. C’est encore à un accident local qu’on peut attribuer

le petit pointement granitique, qui, aux environs de Plaka, a

interrompu l’allure normale des couches : il surgit en coupole

à l’extrémité septentrionale de la faille, et barre le sillon qu’elle

a creusé.

Les terrains du Laurion ont été diversement modelés par

l’érosion. Les deux assises supérieures de calcaire et de schiste

ont beaucoup souffert. Le calcaire supérieur a disparu presque

partout ; on ne le trouve plus qu’à l’état de témoin au sommet

des plus hautes collines, et là il se présente en masses tabulaires

aux parois abruptes. Le schiste supérieur, laissé à découvert,

possède par endroits une épaisseur de quarante à soixante

mètres, maïs souvent aussi il a été complètement enlevé. Là où

il a résisté, il se présente sous l’aspect d’éminences aux contours

arrondis, ou de talus aux pentes douces ; quand il se désagrège,

il se réduit en une argile grise, qui, mêlée de blocs calcaires,

va dans les creux de terrain s’amasser en un sol végétal

de médiocre valeur. Les couches inférieures, plus dures à

entamer et soumises depuis moins longtemps aux intempéries

de l’air, ont fait meilleure contenance : elles couvrent encore

de vastes surfaces. Mais elles affectent des formes semblables à

celles des strates précédentes : les parois verticales du calcaire

moyen surplombent les plans inclinés du schiste inférieur. De là,

dans les traits du paysage Lauriotique, une certaine monotonie

rachetée, il est vrai, par le vif contraste des masses sombres

des schistes et des blancheurs éclatantes des marbres. On

rencontre enfin çà et là des serpentines, d’origine douteuse,

qui, sur le bord de la mer, se dressent en falaises à pic et

dessinent des pointes aiguës. Quant aux lambeaux de terrains

tertiaires que l’on retrouve eu quelques points, ils ne changent

en rien le modelé du relief…

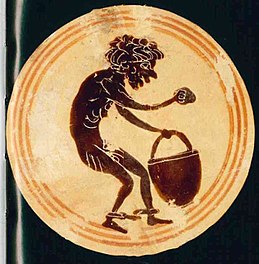

Les travaux de mine et de métallurgie au Laurion étaient

exécutés par des esclaves. Les hommes libres, citoyens ou étran-

gers, se bornaient à les diriger ; souvent même ils remettaient ce

soin à des intendants. Cependant, il arrivait que des Athéniens,

peu fortunés, travaillaient de leurs propres mains dans leurs

concessions. Un client de Démosthëne déclare qu’il a gagné

beaucoup d’argent, eu payant de sa personne dans l’exploitation

des mines. Un autre Athénien, nommé Callias, inventa lui-

même un procédé pour fabriquer du cinabre avec un sable

qu’il extrayait de sa mine. Il semble que ces exemples

ne soient pas des exceptions. Xénopbon nous apprend qu’il y

avait à Athènes une foule de gens qui avaient vieilli dans le

métier. Il est en effet probable que les petits industriels, qui

louaient des parts de mine à 150 ou 160 drachmes par an, ne

se contentaient pas de surveiller leurs ouvriers, mais maniaient

eux-mêmes le pic et le marteau. Il en était de même pour les étrangers : l’un se glorifie d’avoir été un véritable artiste en

métallurgie ; un autre se donne le titre de maître fondeur.

Mais il faut remarquer que ces hommes libres étaient toujours

les concessionnaires de leurs mines ou propriétaires de leurs

usines : ils travaillaient donc à leur propre compte. Nous

n’avons en tous cas aucun indice qui nous laisse supposer qu’on

trouvât au Laurion des ouvriers libres embauchés et salariés

par autrui. Il n’y avait guère place, à côté des maîtres, que

pour des esclaves…

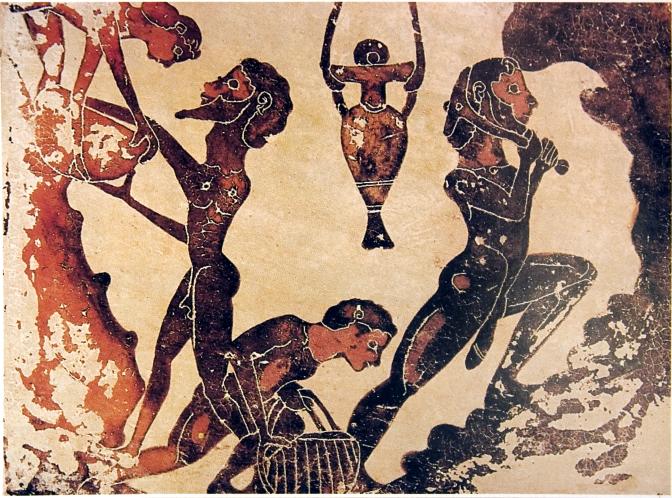

Dans la mine comme dans l’usine, on peut distinguer diverses

catégories d’ouvriers. Chaque chantier comportait un certain nombre d’hommes qui avaient chacun leurs

fonctions. Tout d’abord venaient les mineurs proprement dits,

ceux qui maniaient la pointerolle et le pic ; derrière eux, les porteurs, que les auteurs comiques désignaient sous un sobriquet, parce qu’ils portaient sur leurs épaules les

sacs remplis de minerais ou de déblais. Enfin, il y

avait des trieurs, chargés de séparer les minerais riches des

gangues stériles. On choisissait pour le premier métier les

hommes adultes les plus robustes ; les jeunes gens et les enfants

étaient employés au transport ; je suppose que les femmes et les

vieillards étaient occupés au triage.

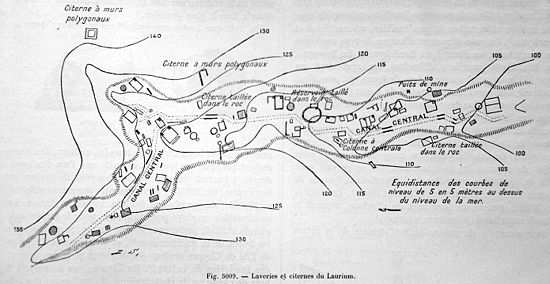

De même dans les ateliers, il y avait trois classes d’ouvriers :

les esclaves des mortiers et des meules, les laveurs et les fondeurs.

Selon leur vigueur, leur âge, leur sexe, les esclaves étaient

affectés à des tâches différentes. Ce sont des adultes qui

maniaient le pilon ; ce sont des vieillards et des femmes qui

tournaient la meule. Il est clair que les mineurs et les fondeurs formaient le personnel de choix : tous les autres pouvaient

n’être que de simples manœuvres.

Au-dessus des ouvriers, il y avait des contre-maîtres

et des surveillants. Les premiers avaient la

direction des travaux techniques, et ils étaient estimés très haut :

nous savons, par exemple, que le riche Nicias avait dépensé un

talent (5,689 francs) pour l’achat d’un bon contre-maître. L’épistate

était tantôt un maître mineur, tantôt un maître fondeur. C’est

lui qui conduit les recherches, l’abatage, l’extraction ; c’est lui

qui préside aux lavages des minerais, qui véritie les teneurs, qui

indique la composition à donner aux lits de fusion et veille à la

coupellation… Outre les épistates, il y avait des gardiens qui surveillaient l’exécution des travaux, stimulaient

les ouvriers paresseux et prévenaient émeutes et désertions.

Dans la mine, on travaillait jour et nuit. C’est du moins ce qui

se passait dans les mines d’or de la Haute-Egypte et dans les

mines d’Espagne, et nous n’avons pas de raison de supposer

qu’il en fût autrement au Laurion. Par suite, pour ne pas interrompre la besogne, il était bon de remplacer les équipes à certaines heures : il y avait des postes qui se succédaient régulièrement. Certains détails de travail, que nous avons relevés dans

les galeries anciennes, nous permettent d’établir quelle était à peu près la durée de chaque veille…

Quelques auteurs anciens déplorent le sort des esclaves qui

vivaient dans les mines. Plutarque reproche à Nicias d’avoir employé des esclaves ordinaires. « Il n’y a personne, dit-il, qui

puisse approuver le travail que Nicias faisait faire dans ses

mines, où l’on n’emploie ordinairement que des scélérats et des

barbares dont la plupart sont enchaînés et périssent tôt ou tard

dans ces cavernes souterraines où l’air est toujours malsain. »

L’historien Diodore fait une peinture pathétique de leurs souffrances dans les mines d’Egypte et d’Espagne. « Tout le monde

est saisi de commisération à l’aspect de ces malheureux, qui se

livrent à ces travaux pénibles sans avoir autour du corps la

moindre étoffe qui cache leur nudité. On ne fait grâce ni à

l’infirme ni à l’estropié, ni au vieillard débile, ni à la femme

malade. On les force tous au travail à coups redoublés, jusqu’à

ce que, épuisés de fatigue, ils expirent à la peine. C’est pourquoi

ces infortunés, ployant sous les maux du présent, sans espérance

de l’avenir, attendent avec joie la mort, qui leur est préférable à

la vie.

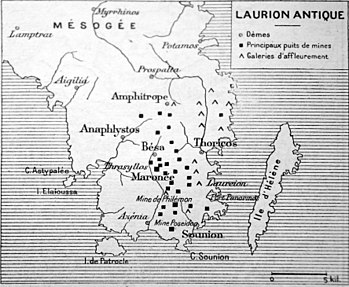

L’exploitation des filons de plomb argentifère du Laurion, au sud de l’Attique, commence sur une grande échelle en -483/-482, après la découverte du filon. C’est la principale ressource financière d’Athènes. À Athènes, les esclaves sont les principaux extracteurs des mines d’argent du Laurion, nécessaires à la stabilité monétaire de la cité grecque. Lauffer estime même que près de 30 000 esclaves ont pu travailler dans ces seules mines et leurs moulins de traitement

L’Etat athénien afferme les mines. Il se constitue des associations de capitaux et l’exploitation donne lieu à toutes sortes de marchés. Certains capitalistes se spécialisent dans la location d’esclaves aux entrepreneurs : Nicias, qui possède un millier d’esclaves, parvient à constituer une fortune considérable. « Il n’y a personne qui puisse approuver le travail que Nicias faisait faire dans ses mines, où l’on n’emploie ordinairement que des scélérats et des barbares, dont la plupart sont enchaînés et périssent tôt ou tard dans ces cavernes souterraines où l’air est toujours malsain ».

Le site du Laurion, à l’extrémité S.-E. de l’Attique, constitue un exemple significatif d’exploitation minière, dont l’importance pour l’économie athénienne du Ve siècle, déjà soulignée par Thucydide et par Xénophon, a été largement confirmée par l’investigation archéologique. Ses mines de plomb argentifère, qui s’étendaient depuis le cap Sounion jusqu’au village de Thorikos, comportaient des puits descendant jusqu’à 120 mètres de profondeur et pourvus d’un dispositif d’aérage, un système de galeries horizontales à deux étages, des bassins de décantation très intelligemment aménagés. Ces mines appartiennent à l’État qui, moyennant adjudication, accorde, suivant des conventions variables (cf. Aristote, Constitution d’Athènes, 47), des concessions aux citoyens riches ; les droits et devoirs des parties sont garantis par la loi, et les conflits, réglés lors de procès dont les archontes saisissent un tribunal particulier. La main-d’œuvre servile affectée au Laurion travaille dans des conditions si rudes qu’elles ont suscité à plusieurs reprises désertions (cf. Thucydide, VII, 27, 5) et révoltes (Athénée, VI, 272 f) ; quant à son importance démographique, il est très difficile d’avancer une estimation : pour le Ve siècle, les chiffres vont de 10.000 à 30.000 (cf. par exemple C.E. Conophagos, Le Laurion antique et la technique grecque de la production de l’argent, Athènes 1980, p. 105 et 349). — La régularité à Athènes de cette pratique du partage (διανομή) des revenus miniers a été très discutée par les critiques modernes ; elle est en tout cas attestée pour Siphnos dès avant 524.

Dans l’industrie minière on distingue quelques gros concessionnaires. En Attique, on citait des personnages qui s’étaient enrichis dans les mines du Laurion. Tel était Nicias, dont la fortune montait à cent talents (600.000 fr. environ) ; il exploita d’abord lui-même sa concession avec mille esclaves, puis il sous-loua le tout à un certain Sosias pour une redevance fixe. Celle d’Épicratès et Cie fournissait un bénéfice annuel de cent talents. Diphilos avait gagné beaucoup d’argent en négligeant de prendre dans la sienne les mesures de sécurité prescrites par la loi, c’est au point que, lorsque ses biens furent confisqués, il fut distribué cent soixante talents (960.000 francs) entre les citoyens. Tous ces lots étaient assurément fort considérables, mais ils formaient une infinie minorité. La multiplicité des travaux anciens, le nombre des puits, le réseau si serré des galeries, tout laisse supposer que le partage des terrains miniers était extrême et les concessions très morcelées5. Aussi étaient-elles à la portée des plus petites bourses ; témoin cet Athénien qui, avec un patrimoine de 4.500 francs, en acquit une où il fit la besogne d’un simple ouvrier. Il en était de même des ateliers de métallurgie. L’examen attentif des lieux a conduit M. Ardaillon à celle conclusion qu’il n’y avait pas au Laurion de vastes ensembles organisés sous une même direction et par un seul maître pour traiter en grand des masses énormes de minerai, mais plutôt une foule de petits ateliers, ayant chacun leur indépendance et leurs moyens propres, et appartenant chacun à un propriétaire distinct. Cette assertion est confirmée par les textes. Nous connaissons notamment deux ateliers de ce genre, dont l’un fut hypothéqué, esclaves compris, pour la somme de 6.000 francs, et dont l’autre, garni de trente esclaves, servit de garantie à une créance de 10.500 francs.

En 425 avant J.-C., les Athéniens en conflit avec Sparte, utilisent la guerre sociale comme moyen de déstabiliser l’adversaire : il s’agit d’encourager, depuis leur base militaire de Pylos, les esclaves hilotes de Sparte à se révolter. Sparte réagit en agissant de même contre Athènes. Avec une base permanente à Décélie, ils encouragent la révolte des esclaves des mines de Laurion… avec succès !

A la fin de la guerre du Péloponnèse, 20.000 esclaves, exploités dans les mines de plomb et d’argent du Laurion, se révoltent, s’enfuient et mettent le pays à sac. L’exploitation du plomb argentifère est durablement interrompue. Or ces rentrées de richesses sont un élément important de la richesse d’Athènes…