Accueil > 05 - Livre Cinq : ECONOMIE POLITIQUE > 5- L’économie mondiale en route vers une nouvelle crise systémique qui en (...) > Crise de conjoncture et crise systémique (révolutionnaire) du capitalisme

Crise de conjoncture et crise systémique (révolutionnaire) du capitalisme

vendredi 27 novembre 2009, par

Un système fondé sur le profit privé et qui ne survit plus qu’à coups de distributions régulières et massives d’argent public est un système fini.

Nous sommes entrés dans la crise systémique. Elle n’a encore déroulé que sa première phase et le pire est à venir. Mais il n’y aura pas que des souffrances à venir pour les opprimés : il y aura aussi une occasion à saisir. Car l’ère des crises est aussi l’ère des révolutions, des contre-révolutions et des guerres mondiales. Si c’est une période violente qui vient parce que les classes dirigeantes sont affaiblies, elles n’en sont que plus voraces, corrompues, et elles montrent leur peur par une répression bien plus dure. La civilisation montre son vrai visage : un système d’exploitation barbare et tous les moyens deviennent bons pour des classes dirigeantes complètement déstabilisées : y compris les camps de la mort…

Mais la crise actuelle n’est-elle pas une crise conjoncturelle plutôt qu’une crise révolutionnaire, une crise développant des contradictions permettant la remise en cause la mainmise de la classe dirigeante ? La question signifie un pronostic qui peut paraître hasardeux à tous ceux qui voient la situation comme le développement de difficultés économiques et financières très compliquées et imprédictibles. Mais, dans ce cas, il ne s’agit pas d’une simple crise économique, et encore moins des seules retombées d’un crise financière. C’est une crise qui va nécessairement saper les fondations objectives de la domination de la classe capitaliste sur le monde. Ces conditions objectives sont celles qui vont mener soit à la révolution sociale soit aux dictatures, aux fascismes et à la guerre mondiale. Il s’agit donc de tout autre chose que d’une des crises de régulation, de l’espèce de respiration du capitalisme, comme l’étaient les crises cycliques de l’époque de Marx.

Tout d’abord, il convient de sortir de l’image d’une crise provoquée par les crédits hypothécaires et la titrisation des dettes immobilières ou financières, même s’il est vrai que la crise a pris cette forme. Ce n’en est ni le début ni la cause. Ces opérations hasardeuses et folles n’ont d’ailleurs été que le dernier moyen trouvé pour retarder une crise qui remonte à beaucoup plus loin et remet en cause non pas la finance et sa dérégulation mais la domination mondiale du système capitaliste.

C’est au milieu des années 80 que le système capitaliste s’est retrouvé dans une première impasse grave et a pris une décision historique : changer son mode de domination de la planète. La montée des luttes de la classe ouvrière dans tous les pays piliers de la politique des blocs, à l’ouest comme à l’est (en Pologne comme en Corée du sud, en Yougoslavie comme en Turquie, en Algérie, en Amérique latine et en Afrique du sud) s’est déroulée alors que le capitalisme atteignait un palier dans sa capacité à se développer, à investir, à échanger, en définitive à exploiter les travailleurs. Il y avait à la fois crise sociale, politique et crise économique. Le tournant a été général et profond. C’est la fin de la politique des blocs appelée « chute du mur de Berlin ». C’est le début de la financiarisation massive de l’économie mondiale. C’est le début de la politique dite « mondialisation » qui a ouvert des possibilités aux bourgeoisies des pays pauvres et à celles qui voudraient se construire à l’Est. De là est sorti le monde actuel avec le rôle de la finance et celui des pays émergents. Le capitalisme a aussi engrangé des victoires sociales et politiques contre la classe ouvrière, même si les régimes staliniens n’avaient jamais rien eu à voir avec les intérêts et l’organisation de la classe ouvrière. Les luttes ouvrières ont été dévoyées. Le monde a cru à la nouvelle perspective qui était offerte d’en finir avec les dictatures staliniennes, de développer le globe et la démocratie.

C’est ce choix qui a atteint ses limites en 2000 avec la crise américaine. Sans les avions qui ont percuté, « miraculeusement » pour le grand capital, les tours du world trade center, tous les économistes annonçaient pour les semaines à venir la plus grande crise financière dans ce même centre de la finance américaine et mondiale… Merci Ben Laden devraient dire les capitalistes, si tant est qu’ils n’étaient pour rien dans ce coup fourré, ce qui n’est pas prouvé.

Cette affaire a permis aux USA de prendre le tournant, de mobiliser des moyens financiers invraisemblables dans la production d’armes, de mobiliser les Etats du monde à leurs côtés dans leu soi-disant « guerre contre le terrorisme » qui était d’abord et avant tout une guerre contre une crise économique qui allait entraîner une crise sociale sans précédent aux USA mêmes, dans le plus grand centre du système mondial. Le coup a été écarté et les USA ont pu retarder leur propre perte de quelques années. Les guerres d’Afghanistan et d’Irak n’ont pas eu d’autre but que de permettre de détourner la crise intérieure américaine en mobilisant toute la population au nom de la défense de sa propre sécurité.

Retarder ne voulait dire qu’aggraver les conditions de la crise. La misère a grandit aux USA et les classes dirigeantes américaines n’ont pas trouvé d’autre moyen de dériver le coup une fois de plus que de recourir aux crédits hypothécaires. En même temps, le « Patriot act » soi-disant anti-terroriste permettait d’encadrer les réactions de la population.

Les crises sont des modes de régulation indispensables au système. Aujourd’hui, tous les commentateurs économiques et politiques, adeptes du capitalisme de droite et de gauche, nous bassinet avec la nécessité d’introduire des régulations. La crise actuelle est le produit de dizaines d’année pendant lesquelles l’objectif général du pouvoir capitaliste était d’empêcher la crise mondiale d’éclater.

Quelle est la cause fondamentale de cette crise qui fait qu’elle ne devrait pas éclater selon les dirigeants de l’impérialisme ?

Toutes les années de 1985 à 2000 ont été marquées par la nécessité de produire plus de plus-value par rapport au capital investi. On peut dire que cela a été un succès marquant. Cela a signifié la concentration du grand capital uniquement sur les investissements ultra-rentables. Donc la diminution des possibilités de réinvestissement rentable relativement à l’accroissement du capital total. Du coup, il a fallu développer massivement des investissements factices de substitution très rentables eux aussi de type financiers et boursiers. Mais, on est rentrés là dans une spirale car il fallait que le capital productif permette d’extraire de plus en plus de plus-value totale pour payer les revenus de tous ces capitaux là. Les possibilités d’investissements suffisamment rentables se sont encore réduites et la course à la rentabilité est devenue plus difficile.

D’où la crise actuelle qui est une crise de suraccumulation du capital. De l’argent, la classe capitaliste n’en a jamais eu autant dans toute l’histoire du grand capital. Les capacités productives totales n’ont jamais été aussi grandes quantitativement et qualitativement (technicité, rapidité et efficacité de la production et de l’exploitation de la main d’œuvre).

Mais justement ce succès excède maintenant les capacités d’investissement suffisamment rentables des capitaux.

Les tentatives un peu folles de créer des investissements financiers sur des bases totalement vides provient de la nécessité absolue pour le grand capital, sous peine de mort, que ses fonds s’investissent quelque part. L’affolement impressionnant du grand capital en 2008 n’a pas d’autre base.

Les « solutions » qui ont permis de retarder la crise ont atteint leurs limites et le monde est maintenant gouverné à vue, sans projet, sans issue.

En même temps, la crise prend de l’ampleur avant d’éclater à nouveau dans la sphère financière. La prétention du plan Paulson d’être capable d’absorber les « actifs pourris » a fait long feu. Il y a plus de quarante mille milliards de dollars de titres bidon sans aucune valeur. Ce n’est pas avec 700 milliards de dollars que cela peut être réglé.

La crise n’est pas seulement économique mais sociale et politique, et mondiale dors et déjà. La population américaine a perdu confiance dans sa classe dirigeante et dans ses gouvernants et peut-être même un peu dans le système capitaliste. L’épicentre de la crise, les USA, sont probablement le centre de la déstabilisation des classes dirigeantes. L’élection d’Obama a reflété indirectement ce discrédit même si cela traduit aussi la capacité du système d’incarner le besoin populaire de changement par un homme de la grande finance et de la grande banque. Mais les classes dirigeantes savent bien que cette illusion ne durera pas. Il faudra d’autres « solutions » à cette crise sociale de grande ampleur qui se profile aux USA. Il ne suffira pas non plus d’une guerre au Moyen Orient ni de dire que les USA sont menacés par les Musulmans et le terrorisme. L’ampleur de la crise et des sacrifices exigent des « solutions » plus violentes pour les classes dirigeantes. Les méthodes actuelles ne sont que des moyens de gagner du temps. Il faudra sans doute détourner la crise sociale en crise raciale : contre les noirs. Et aussi, il faudra sans doute engager la guerre mondiale, probablement contre la Russie et la Chine. Même si on n’en est pas encore là, il faut être prévenu. Mais c’est du côté du prolétariat américain qu’il faut aussi regarder car il peut aussi ouvrir un tout autre avenir pour tous les peuples de la planète qui commencent à se révolter.

Dans des pays comme l’Islande, les classes dirigeantes sont conspuées régulièrement massivement dans les rues par des manifestations.

En Chine et en Inde, la crise a à peine frappé que la classe ouvrière est entrée en lutte massivement et fortement. Et elle a été souvent réprimée violemment. Les fermetures d’usines en Chine sont gardées par l’armée. Les manifestations massives ont parfois été attaquées en Chine par des policiers avec chiens. Et ce n’est encore que le début. La crise vient à peine de commencer à frapper. Les « ateliers du monde » n’ont nullement un marché intérieur capable de remplacer les achats des pays capitalistes en crise. La crise va donc être particulièrement violente dans les « pays émergents ». La Chine est une dictature féroce contre la classe ouvrière et elle l’a toujours été. La nouvelle classe ouvrière est jeune, récemment issue de la paysannerie. Elle est combative et elle l’a montré ces dernières années. Elle peut, elle aussi, renouer avec les plus glorieux actes révolutionnaires du passé, notamment avec la Commune de Paris de 1871 et la révolution d’octobre 1917 en Russie. C’est là qu’est l’avenir pour toute l’humanité.

Thèses du site "Matière et révolution" sur la crise actuelle

1- Il n’y a aucune origine accidentelle à la crise actuelle. Pour les capitalistes, loin d’être une surprise, elle est une catastrophe annoncée. C’est seulement pour le grand public, et particulièrement pour les travailleurs, qu’elle est tout ce qu’il y a de plus étonnant : le système qui domine le monde, sans une puissance capable de le renverser, sans une classe sociale qui semble lui contester ce pouvoir, est en train de s’effondrer et de se détruire lui-même.

2- Ce n’est pas une crise conjoncturelle. Ce n’est pas une crise américaine. Ce n’est pas une crise immobilière. Ce n’est pas une crise financière. Ce n’est pas une crise bancaire. Ce n’est pas une crise pétrolière. Ce n’est pas une crise de confiance. Ce n’est pas une crise inflationniste. Ce n’est pas une crise inflationniste. Ce n’est pas une crise de l’endettement. Ce n’est pas une crise due à une simple récession. Bien sûr, il y a tout cela à la fois mais cela n’explique pas le fondement de la crise. C’est le système capitaliste tout entier qui est en crise. Le terme « systémique » pour caractériser la crise signifie que c’est le fondement, le principe même, du capitalisme qui est mort.

3- C’est l’accumulation du capital qui ne peut plus fonctionner. Et ce pour une raison simple. Le mécanisme d’accumulation du capital a atteint sa limite.

4- Cela signifie que le capitalisme n’a pas subi une maladie, ni un défaut, ni un comportement défaillant de tels ou tels de ses acteurs. Non, le capitalisme meurt parce qu’il a été au bout de ses possibilités. C’est son succès lui-même qui provoque sa fin. Il n’y a pas moyen d’inventer suffisamment d’investissement vu la quantité de capitaux existant dans le monde. Tous les cadeaux des Etats et des banques centrales au capital ne peuvent qu’être des palliatifs d’une durée de plus en plus limitée.

5- Le capital n’est pas simplement de l’argent. De l’argent, il y en a aujourd’hui et il n’y en a même jamais eu autant sur la planète. Mais c’est de l’argent qui participe à un cycle au cours duquel encore plus de travail va être transformé en argent. L’accumulation du capital est le but même de la société capitaliste. Produire et vendre des marchandises, exploiter les travailleurs, tout cela n’est qu’un moyen. Faire de l’argent, s’enrichir n’est aussi qu’un moyen. Le but même est de transformer cet argent en capital, c’est-à-dire trouver les moyens de l’investir et de lui faire rendre du profit, lequel profit doit lui-même encore être investi.

6- C’est ce mécanisme qui ne fonctionne plus. Il n’est pas grippé. Il n’est pas menacé. Il est mort. Il a été maintenu en survie pendant un temps déjà très long par des mécanismes financiers et eux-mêmes viennent d’atteindre leurs limites. On ne peut pas maintenir le mourant tellement longtemps même en inventant de nouvelles techniques de survie artificielle. Bien entendu, aujourd’hui tout le monde accuse le système financier et ses « folies », mais c’est oublier que ce sont ces prétendues folies, des politiques pratiquées parfaitement consciemment, qui ont permis au système de perdurer au-delà de ses limites.

7- Les guerres locales comme celles d’Irak, celle d’Afghanistan, mais aussi de Yougoslavie et du Timor ont été aussi des moyens de faire durer le système. Mais, là aussi, les limites sont atteintes.

8- Quel moyen aurait le système de se redresser vraiment ? Celui de détruire une très grande partie des richesses et des marchandises accumulées. Il ne lui suffit pas de détruire les richesses fictives de la finance. Il lui faut, pour repartir, détruire une partie de la planète comme il l’a déjà fait, dans des circonstances semblables, lors de deux guerres mondiales.

9- De là découle l’alternative pour les classes ouvrières et les peuples. Entre le Capital et le Travail, il y a maintenant une question de vie ou de mort. Même si la classe ouvrière ne souhaite pas consciemment se préparer au renversement définitif du système et à la fondation d’une société reposant sur la satisfaction des besoins collectifs des peuples de la planète, c’est le capitalisme lui-même qui va la contraindre à choisir. Et il ne suffira pas, bien entendu, d’attendre la chute du capitalisme actuel car ce qui viendra ensuite peut tout à fait être bien pire : une nouvelle barbarie, qu’elle soit capitaliste ou pas. Si la société humaine doit bâtir un nouvel avenir, elle devra le faire consciemment.

10- Les mécanismes politiques et sociaux de domination sont désormais dépassés. On va voir du nouveau, en pire. Les « démocraties » occidentales vont montrer toute leur barbarie aux populations qui y sont le moins préparées : celles de leurs propres pays. Les dictatures, les fascismes vont revenir au goût du jour.

11- Il est urgent de préparer l’avant-garde aux situations à venir. Il n’y a rien de plus urgent que de comprendre la crise actuelle et ses conséquences et de les faire comprendre autour de nous. Ce qui est à l’ordre du jour n’est pas seulement de se défendre contre des attaques. C’est de se défendre contre une attaque idéologique de grande ampleur. Les gouvernants vont tâcher de donner leur propre interprétation des événements pour nous convaincre qu’eux seuls peuvent faire revenir l’époque passée. Ils mentent. Elle ne peut pas revenir. Ils vont chercher ainsi à nous empêcher de nous organiser entre nous pour comprendre, discuter et répondre aux situations. La crise de confiance des peuples dans le système est dangereuse si les opprimés, si les peuples se mettent à s’organiser, et déjà à se réunir pour confronter les points de vue, pour donner leurs avis sur la signification de ce qui se passe et sur les moyens d’y faire face.

12- Ce que souhaite la classe dirigeante, c’est que chacun se retrouve face à ses peurs, face aux problèmes matériels touchant sa vie, celle de sa famille, et se demande seulement quel dirigeant bourgeois va pouvoir le sauver. Des sauveurs suprêmes, des Hitler ou des chefs civils ou militaires dictatoriaux prétendant tenir la solution, on va en voir défiler. La première des tromperies qui va se présenter à nous sera celle des réformistes de tous poils qui auront quantité de prétendues solutions pour sauver à la fois le système et la population. Le seul effet de leurs discours sera de démobiliser les opprimés et d’éviter tout risque révolutionnaire aux exploiteurs afin de leur permettre de préparer leurs vraies solutions violentes : dictatures et guerres.

D’avance il faut se préparer à n’avoir confiance qu’en nous-mêmes.

13- Au lieu de se protéger, ce qui ne sera pas possible, il faut saisir l’occasion. Le capitalisme est atteint dans ses fondements. Profitons-en pour en finir avec ce système d’exploitation. Nous sommes des millions de fois plus nombreux que les exploiteurs et bien plus forts que le système si nous en sommes conscients. La fin du capitalisme ne sera une catastrophe et un recul massif que si nous nous contentons de nous défendre, catégorie par catégorie, pays par pays, groupe social par groupe social. Cela peut être le prélude d’une avancée historique de l’humanité si nous décidons d’en finir avec l’esclavage salarié.

Crise conjoncturelle et crise systémique

Chute des échanges

Chute de l’immobilier aux USA et expulsion des propriétaires endettés

Crise des subprimes

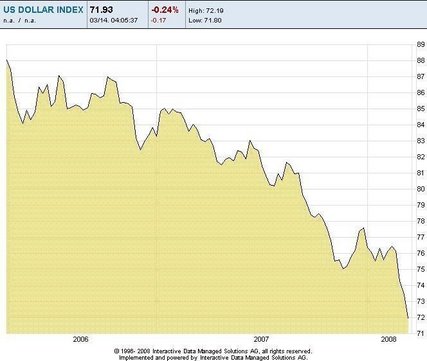

Chute du dollar

Chute du Dow Jones

En perspective, deux nouvelles crises après celle des subprimes : les monolines et les LBO

"Vous avez aimé la crise des subprimes, vous adorerez la crise des LBO (LBO = titrisation des dettes des sociétés d’achats par endettement avec effet de levier)"

Le "Canard Enchaîné" le 22 septembre 2008

« Un cycle de croissance de dix ans s’achève. Au-delà du retournement cyclique, il est clair que l’on touche aujourd’hui aux limites d’un modèle de développement »

L’économiste Jean-Hervé Lorenzi

Cité par « Le Figaro » du 7 juillet 2008

Précisons que ce qui est menacé dans la crise actuelle, c’est tout simplement le capitalisme !Voilà ce que ne voudrons certainement pas entendre tous ceux pour qui l’existence éternelle de l’empire actuel ne doit même pas être mise en question.

En effet, ce qui est mis en cause, c’est tout simplement le niveau trop élevé de la capitalisation mondiale par rapport aux capacités d’absorption des marchés. Or, c’est le mécanisme fondamental qui est ainsi atteint : l’augmentation du capital.

OU L’ON VOIT QUE LES CHOCS PÉTROLIERS, LES ATTENTATS ET LES GUERRES NE SONT PAS LES CAUSES MAIS LES RÉPONSES A LA CRISE

LEON TROTSKY

Crise de conjoncture et crise révolutionnaire du capitalisme

22 décembre 1929

Au 5° congrès de la C.G.T. unitaire [1], A. Vassart prononça contre Chambelland un grand discours qui fut ensuite édité en brochure avec une préface de Jean Brécot. Dans son discours-brochure, Vassart essaie de défendre la perspective révolutionnaire contre la perspective réformiste. Dans ce sens, notre sympathie lui est tout entière acquise. Mais, hélas ! il défend la perspective révolutionnaire avec des arguments qui ne peuvent profiter qu’aux réformistes.

Son discours renferme une série d’erreurs mortelles, théoriques et pratiques. On peut rétorquer que les argumentations faibles ne manquent pas et que Vassart peut encore beaucoup apprendre. Je serais moi-même heureux de le croire. Mais les choses se compliquent du fait que le discours est édité en brochure de progagande, avec le renfort d’une préface de Jean Brécot, lequel est au moins le cousin de Monmousseau [2], et que cela donne à cette brochure l’allure d’un programme. Le fait que non seulement l’auteur, mais aussi le rédacteur, en préparant un discours destiné à être imprimé, n’ont pas remarqué les criantes erreurs qu’il renferme, témoigne de l’état navrant du niveau théorique des dirigeants actuels du communisme français. Jean Brécot ne se lasse pas de tonner contre l’opposition marxiste. Néanmoins, comme nous le montrerons tout à l’heure, il devrait, de toute nécessité, commencer par apprendre son alphabet. La direction du mouvement ouvrier, Marx l’a dit un jour à Weitling, ne s’accommode pas de l’ignorance.

Chambelland a exprimé au congrès l’idée, qui ne repose décidément sur rien, hormis sur les tendances réformistes de l’orateur, que la stabilisation du capitalisme se maintiendrait encore de trente à quarante ans. Autrement dit, même la nouvelle génération du prolétariat, qui n’en est encore qu’à ses premiers pas, ne peut compter sur la conquête révolutionnaire du pouvoir. Chambelland n’a fait valoir aucune raison sérieuse en faveur de ces délais fantastiques. Or, l’expérience historique de ces vingt dernières années et l’analyse théorique de la situation actuelle se retournent entièrement contre les perspectives de Chambelland.

Mais voyons comment Vassart le réfute. Ce dernier démontre, tout d’abord, que même avant la guerre le système économique ne pouvait exister sans secousses : « Depuis 1850 jusqu’à 1910, il y a eu environ tous les quatorze ans une crise engendrée par le système capitaliste... » (p. 14.) Et plus loin : « Si, avant la guerre, il y avait des crises tous les quatorze ans, y a une contradiction entre ce fait et l’affirmation de Chambelland qui ne voit pas de crise sérieuse avant quarante ans. »

Il n’est pas difficile de comprendre que, par cette argumentation, Vassart, qui confond les crises de conjoncture avec la crise révolutionnaire de l’ensemble du capitalisme, ne fait que renforcer la position fausse de Chambelland.

Ce qui frappe tout d’abord, c’est que le cycle de conjoncture soit fixé à quatorze ans. Où Vassart a‑t‑il pris ce chiffre ? Nous l’entendons pour la première fois. Et comment se fait‑il que Jean Brécot, qui nous donne des leçons avec tant d’autorité (pour ainsi dire avec autant d’autorité que Monmousseau lui-même) n’ait pas remarqué cette erreur grossière, surtout dans cette question qui est d’une importance immédiate et vitale pour le mouvement syndical ?

Avant la guerre, chaque syndicaliste savait que les crises, ou tout au moins les dépressions économiques, se répétaient tous les sept à huit ans. Si l’on prend une période portant sur un siècle et demi, on constate que, d’une crise à l’autre, il ne s’est jamais écoulé plus de onze années. Quant à la durée moyenne du cycle, elle est environ de huit années et demie. D’autre part, comme la période d’avant‑guerre l’a déjà montré, le rythme de conjoncture a tendance, non pas à se ralentir, mais à s’accélérer, ce qui est en connexion avec le renouvellement plus fréquent de l’outillage technique. Dans les années d’après‑guerre, les variations de conjoncture eurent un caractère irrégulier qui s’est, cependant, traduit par ceci que les crises se sont répétées plus souvent qu’avant la guerre. Comment des syndicalistes français de premier plan peuvent‑ils ignorer ces faits élémentaires ? Comment peut‑on, en particulier, diriger un mouvement de grève sans avoir devant les yeux le tableau réel de l’alternance des conjonctures économiques ? Cette question, tout communiste sérieux peut et doit la poser aux dirigeants de la C.G.T. unitaire et, en premier lieu, à Monmousseau, carrément.

Voilà pour le côté pratique... La situation n’est pas meilleure si on la considère du point de vue de la méthodologie. En réalité, que démontre Vassart ? Que le développement capitaliste est, d’une manière générale, inconcevable sans contradictions de conjoncture : celles‑ci existaient avant la guerre, elles continueront d’exister à l’avenir. Voilà un lieu commun qu’il ne viendra probablement pas à l’idée de Chambelland lui‑même de contester. Mais nulle perspective révolutionnaire ne découle encore de là. Ce serait plutôt le contraire : si, au cours des cent cinquante dernières années, le monde capitaliste a passé par dix‑huit crises, il n’y a pas de raison de conclure que le capitalisme doit tomber à la dix‑neuvième ou à la vingtième. En réalité, les cycles de conjoncture jouent, dans la vie du capitalisme, le même rôle que les cycles de circulation du sang dans la vie de l’organisme. Du caractère périodique des crises découle aussi peu l’inéluctabilité de la révolution que du caractère rythmique du pouls découle l’inéluctabilité de la mort.

Au 3° congrès de l’Internationale communiste (1921), les ultra-gauches d’alors (Boukharine, Zinoviev, Radek, Thaelmann, Thalheimer, Pepper, Bela‑Kun et autres) considéraient que le capitalisme ne connaîtrait plus d’essor industriel, car il était entré dans sa dernière (la « troisième » ?) période, laquelle devait se dérouler sur le fond d’une crise permanente jusqu’à la révolution. Autour de cette question s’engagea, au 3° congrès, une sérieuse lutte idéologique. Mon rapport fut en grande partie consacré à démontrer l’idée que même pour l’époque de l’impérialisme, les lois qui déterminent l’alternance des cycles industriels restent en vigueur et que les oscillations de conjoncture seront inhérentes au capitalisme aussi longtemps que, d’une façon générale, il existera dans le monde : le pouls ne cesse de battre que chez le mort. Mais, suivant le caractère du pouls, en connexion avec les autres symptômes, le médecin peut déterminer si l’organisme qu’il a devant lui est fort ou faible, sain ou malade ‑ je ne parle pas bien entendu des médecins de l’école de Monmousseau.

Or, Vassart essaie de prouver l’inéluctabilité et la proximité de la révolution en se basant sur le fait que, d’une façon générale, les crises et les périodes d’essor se succèdent... tous les quatorze ans.

Vassart aurait facilement évité ces erreurs grossières s’il avait étudié ne fût‑ce que le rapport et les débats consacrés par le 3° congrès de l’Internationale communiste à cette question. Mais, hélas ! les documents essentiels des quatre premiers congrès tenus à l’époque où, dans l’Internationale communiste militait une véritable pensée marxiste, constituent à l’heure actuelle une littérature interdite [3]. Pour la nouvelle génération des chefs, l’histoire de la pensée marxiste commence au 5° congrès, voire tout particulièrement à la 10° session du comité exécutif de l’Internationale communiste [4]. La destruction systématique de la tradition théorique représente un des principaux crimes de l’appareil bureaucratique aveugle et borné.

La conjoncture économique et la radicalisation des masses.

Si Vassart ignore le mécanisme des cycles industriels et ne comprend pas l’interdépendance qu’il y a entre les crises de conjoncture et la crise révolutionnaire de l’ensemble du système capitaliste, l’interdépendance dialectique qui existe entre la conjoncture économique et la lutte de classe ouvrière ne lui est pas moins étrangère. Vassart se représente cette dépendance d’une manière tout aussi mécanique que son adversaire Chambelland, bien que tous les deux aboutissent à des conclusions diamétralement opposées et du reste également erronées.

Chambelland déclare : « La radicalisation des masses, c’est, en quelque sorte un baromètre qui permet d’apprécier l’état du capitalisme d’un pays. Si le capitalisme se trouve à son déclin, les masses sont forcément radicalisées. » (p. 23.) Chambelland en tire cette conclusion que du moment que les grèves n’englobent que la périphérie des ouvriers et que la métallurgie et l’industrie des produits chimiques sont peu touchées, c’est que le capitalisme n’est pas encore à son déclin et qu’il a encore devant lui quarante ans de développement.

Que répond à cela Vassart ? « Il (Chambelland) ne voit pas mieux la radicalisation parce qu’il ne voit pas non plus les nouvelles méthodes d’exploitation. » Vassart ressasse sur tous les tons l’idée que si l’on admet l’aggravation de l’exploitation et si l’on comprend que cette aggravation va encore se développer, il y a là « quelque chose qui oblige à répondre par l’affirmative à la question de la radicalisation des masses. » (p. 31.)

Quand on lit cette polémique, on a comme l’impression de deux hommes qui chercheraient à s’attraper l’un l’autre les yeux bandés.

Il est faux qu’une crise, toujours et dans n’importe quelles conditions, radicalise les masses. Exemple : l’Italie, l’Espagne, les Balkans, etc. Il est faux que le radicalisme de la classe ouvrière corresponde immanquablement à une période de déclin du capitalisme. Exemple : le chartisme en Angleterre, etc [5]. Chambelland et Vassart, au nom de schémas inanimés, méconnaissent autant l’un que l’autre l’histoire vivante du mouvement ouvrier. Également fausse est la conclusion de Chambelland : car il n’est pas possible de tirer la négation de la radicalisation qui commence du fait que les grèves n’ont pas encore englobé la masse principale des ouvriers français ; en revanche,. on peut et on doit en tirer une appréciation concrète de l’ampleur, de la profondeur et de l’intensité de cette radicalisation. Visiblement, Chambelland n’entend croire à celle-ci qu’une fois qu’elle aura englobé l’ensemble de la classe ouvrière. Or, la classe ouvrière n’a pas besoin de ce genre de chefs qui veulent être défrayés de tout. Il faut savoir distinguer les premiers symptômes, qui ne s’étendent, pour le moment, qu’à la sphère économique, adapter sa tactique à ces symptômes, et suivre attentivement l’évolution du processus. En même temps, on ne doit pas perdre un instant de vue le caractère général de notre époque, qui a déjà montré plus d’une fois et montrera encore, qu’entre les premiers symptômes d’animation et l’élan impétueux qui crée une situation révolutionnaire, il faut non pas quarante ans, mais peut‑être cinq fois ou même dix fois moins.

Vassart ne s’en tire pas mieux. Il établit tout simplement un parallélisme mécanique entre l’exploitation et la radicalisation. Comment peut‑on nier la radicalisation des masses, s’écrie Vassart, indigné, si l’exploitation augmente de jour en jour ? C’est de la métaphysique enfantine, toute inspirée de Boukharine. La radicalisation, il faut la démontrer, non par des déductions, mais par des faits. L’argument de Vassart peut sans peine être retourné ; il suffit de poser cette question : Comment les capitalistes pourraient‑ils augmenter de jour en jour l’exploitation s’il y, avait réellement radicalisation ? C’est précisément le manque de combativité des masses qui permet d’aggraver l’exploitation. Certes, un tel raisonnement, non accompagné de réserves, serait lui aussi unilatéral, mais il serait tout de même plus près de la réalité que l’échafaudage de Vassart.

Le malheur est que l’accroissement de l’exploitation n’entraîne pas en toutes circonstances une plus grande combativité du prolétariat. Ainsi, dans une conjoncture déclinante, dans une période de développement de chômage, tout particulièrement après des batailles perdues, l’accroissement de l’exploitation engendre non pas la radicalisation des masses, mais au contraire l’abattement, la débandade, et la désagrégation. C’est par exemple ce que nous avons vu chez les mineurs anglais, au lendemain de la grève de 1926. C’est ce que nous avons vu sur une plus large échelle encore en Russie, quand la crise industrielle de 1907 vint s’ajouter à l’écrasement de la révolution de 1905. Si, ces deux dernières années, l’accroissement de l’exploitation a abouti en France à un certain développement du mouvement de grèves, c’est qu’un terrain propice à été créé, par l’essor de la conjoncture économique et non par son déclin.

Les faux révolutionnaires craignent le processus économique.

Les opportunistes « ultra‑gauches » qui dirigent l’Internationale communiste craignent une période d’essor comme une « contre-révolution » économique. Leur radicalisme s’appuie sur un frêle pivot. Une progression ultérieure de la conjoncture industrielle porterait au premier chef un coup mortel à la théorie stupide de la « troisième et dernière période ». Ces gens tirent les perspectives révolutionnaires non du processus réel des contradictions, mais de schémas faux. Et de là découlent leurs fatales erreurs de tactique.

Il peut paraître incroyable qu’au congrès des syndicats unitaires de France les orateurs officiels aient eu principalement à coeur de représenter sous le jour le plus lamentable la situation du capitalisme français. En même temps qu’ils exagéraient d’une manière criarde l’ampleur actuelle du mouvement de grèves, les staliniens français donnaient une caractéristique de l’économie française qui enlève tout espoir à la lutte de grève corporative à l’avenir. Vassart était du nombre. C’est d’ailleurs parce que, avec Monmousseau, il identifie la crise du capitalisme à une crise de conjoncture et considère, cette fois avec Chambelland, qu’un essor de conjoncture peut renvoyer la révolution à des années lointaines, que Vassart a une crainte superstitieuse d’un essor industriel. Aux pages 21‑24 de sa brochure, il démontre que la reprise industrielle actuelle de la France est « factice » et « momentanée » (p. 24). Au comité national de décembre, Richetta décrivait l’industrie textile française comme déjà en état de crise. S’il en est ainsi, c’est donc que le mouvement de grèves, qui constitue pour le moment l’unique manifestation de la radicalisation, n’a pas de base économique, ou qu’il la perdra bientôt. A tout le moins, en anticipant, Vassart et Richetta fournissent aux représentants du capitalisme des arguments d’un prix inestimable contre les concessions économiques aux ouvriers et, ce qui est plus important encore, donnent des arguments décisifs aux réformistes contre les grèves économiques, car on doit bien comprendre qu’en aucun cas la perspective de batailles économiques grandissantes ne saurait découler d’une perspective de crise chronique.

Est‑il possible que ces syndicalistes de malheur ne suivent pas la presse économique ? Ils diront, sans doute, que les journaux du capital font à dessein étalage d’optimisme. Mais on comprend bien qu’il ne s’agit pas, dans notre esprit, des articles leaders. De jour en jour, de mois en mois, la presse publie les cours de la Bourse, les balances des banques, des établissements industriels et commerciaux, des chemins de fer. A ce sujet, quelques chiffres ont déjà été donnés dans le n° 12 de la Vérité [6]. Des chiffres plus récents ne font que confirmer la tendance ascendante de l’économie française. Le dernier supplément économique du Temps (9 janvier) qui m’est parvenu donne, par exemple, le rapport lu à l’assemblée générale des Forges et Aciéries du Nord et de l’Est. Nous ignorons ce que pense M. Cuvelette de la philosophie de la « troisième période » et nous avouons ne pas nous y intéresser beaucoup. Mais en revanche, ce monsieur sait très bien calculer les bénéfices et répartir les dividendes. Cuvelette fait ainsi le bilan du dernier exercice : « La situation du marché intérieur a été particulièrement satisfaisante. » Cette formule n’a rien de commun avec un optimisme platonique, car elle est appuyée par 40 francs de dividende par action au lieu de 25 francs l’an dernier. Nous posons la question : Ce fait a‑t‑il ou n’a‑t‑il pas d’importance pour la lutte économique des ouvriers de la métallurgie ? Il semblerait que ça en ait. Mais, hélas ! derrière Cuvelette, nous apercevons la figure de Vassart ou de Brécot, ou bien de Monmousseau lui-même, et nous les entendons dire : « Ne croyez pas les paroles de cet optimiste capitaliste qui ignore que nous sommes enfoncés jusqu’aux oreilles dans la troisième période ! » N’est‑il pas clair que, si l’ouvrier commet la faute de croire Monmousseau dans cette question plutôt que Cuvelette, il devra en venir à cette conclusion qu’il manque de base solide pour mener une lutte économique victorieuse, à plus forte raison une lutte offensive ?

L’école de Monmousseau ‑ si l’on peut qualifier d’école un établissement où les gens se déshabituent de penser, de lire et d’écrire ‑ a peur d’un essor économique. Néanmoins, il faut dire tout net que, pour la classe ouvrière française qui, à deux reprises au moins, a renouvelé sa composition sociale : pendant la guerre et après la guerre, qui, de la sorte, a incorporé dans ses rangs d’immenses quantités de jeunes, de femmes, d’étrangers, et qui est encore loin d’avoir fondu cette substance humaine dans sa cuve [7], pour la classe ouvrière française, l’évolution ultérieure de l’essor industriel créerait une école incomparable, cimenterait ses rangs, montrerait à ses couches les plus arriérées leur importance et leur rôle dans le mécanisme capitaliste et, en conséquence, porterait à un plus haut niveau la conscience que la classe ouvrière a d’elle-même. Deux ou trois ans, voire une année de lutte économique large et victorieuse transfigureraient le prolétariat. Et, après une juste utilisation de l’essor économique, la crise de conjoncture peut donner une sérieuse impulsion à une réelle radicalisation politique des masses.

En même temps, on ne doit pas oublier que les guerres et les révolutions de notre époque découlent, non des crises de conjoncture, mais d’un antagonisme parvenu à une extrême acuité entre le développement des forces productives d’une part, la propriété bourgeoise et l’Etat national d’autre part. La guerre impérialiste et la révolution d’Octobre sont déjà arrivées à montrer l’intensité de ces antagonismes. Le rôle nouveau de l’Amérique les a encore aggravés. Or, plus le développement des forces productives dans tel ou tel pays, ou dans plusieurs pays, prendra d’importance, plus tôt le nouvel essor s’enfermera dans les contradictions fondamentales de l’économie mondiale et plus violente sera la réaction économique, politique, intérieure et extérieure. Un important essor industriel serait, dans tous les cas, non pas un inconvénient, mais un immense avantage pour le communisme français en donnant un puissant tremplin de grèves à l’offensive politique. Conclusion : les situations révolutionnaires ne manqueront pas. En revanche, ce qui fera peut-être défaut, c’est l’aptitude à les exploiter.

Peut‑on considérer comme certain un prochain développement ascendant de la conjoncture économique française ? Nous ne voulons pas l’affirmer. Diverses éventualités sont possibles. De toute façon, ceci ne dépend pas de nous. Mais ce qui dépend de nous et ce que nous sommes tenus de faire, c’est de ne pas fermer les yeux sur les faits, au nom de misérables schémas, mais de prendre l’évolution économique telle qu’elle est et de déterminer une tactique syndicale fondée sur des faits réels.

Nous parlons en l’espèce de tactique, que nous séparons de la stratégie, laquelle, bien entendu, est déterminée non par les variations de conjoncture, mais par les tendances fondamentales de. l’évolution. Si la tactique est subordonnée à la stratégie, d’un autre côté la stratégie ne se réalise que par la tactique. Dans l’Internationale communiste comme dans l’Internationale syndicale rouge, la tactique réside dans le zigzag du moment, et la stratégie dans la somme mécanique des zigzags. Voilà pourquoi l’avant‑garde prolétarienne subit défaites sur défaites.

Notes

[1] Le 5° congrès de la C.G.T.U. se tint à Paris en septembre 1929. 148 syndicats, disposant de 214 voix, votèrent contre le rapport d’activité, 1116 syndicats disposant de 1758 voix votèrent pour. Contre Vassart, secrétaire de la C.G.T.U., Maurice Chambelland fut le porte‑parole d’une minorité que Trotsky qualifia de « néo‑réformiste » et qui exprimait la réaction de nombreux militants ‑ membres du parti communiste compris ‑ contre l’aventurisme de la troisième période.

[2] Personne n’ignorait, dans le mouvement communiste, que « Jean Brécot » était l’un des pseudonymes de Gaston Monmousseau.

[3] Seule l’opposition de gauche fera réimprimer, à la Librairie du Travail, les textes des résolutions et adresses des quatre premiers congrès de l’I.C.

[4] Le 5° congrès de l’Internationale communiste, tenu à Moscou du 17 juin au 8 juillet 1924, marque le début, sur une grande échelle, du mouvement de « bolchevisation » de l’Internationale sous la houlette de Zinoviev, c’est‑à‑dire l’élimination de toute velléité d’opposition et surtout du « trotskysme ». Le 10° plénum (en juillet 1929), marque le tournant décisif vers la troisième période.

[5] Le mouvement chartiste, dans le deuxième quart du XIX° siècle, fut en réalité le premier mouvement ouvrier révolutionnaire de masse de l’époque contemporaine et l’expérience chartiste, par l’intermédiaire d’Engels, exerça sur la pensée de Marx une incontestable influence : il coïncida précisément avec la période de montée foudroyante du capitalisme en Grande‑Bretagne.

[6] On ne peut que se féliciter de voir la Vérité donner dans ses colonnes une revue économique mensuelle. Le premier article (n° 12) est une démonstration magnifique de la nécessité pour tout communiste d’avoir une orientation économique, aussi bien dans le travail de parti que dans le travail syndical. Les oppositionnels doivent précisément appuyer sur ce côté des choses en opposant une perspective vraiment révolutionnaire, fondée sur l’analyse marxiste des faits et des chiffres, non seulement aux clapotages vides des Cachin et des Monmousseau, mais aussi à la prose politique de certains personnages de salon qui se sont inscrits par erreur dans les rangs de l’opposition de gauche. (Note de Trotsky.)

[7] Remarque capitale : mais cet aspect de l’histoire contemporaine de la France n’a pas encore été étudié à ce jour.

Messages

1. Crise de conjoncture et crise systémique (révolutionnaire) du capitalisme, 28 octobre 2009, 09:39

Un débat sur la crise :

ici

2. Crise de conjoncture et crise systémique (révolutionnaire) du capitalisme, 28 novembre 2009, 07:48, par Max

Strauss Khan parle de nettoyage des banques ; et Sarkozy ou a t il posé son karcher ? A moins que la racaille capitaliste soit en train de fermer les usines qui le produise, grace à l’argent des états.

Quel est aujourd’hui le niveau des pertes non reconnues des banques ?

DSK président du FMI :

"Il reste d’importantes pertes non dévoilées : 50 % sont peut-être encore cachées dans les bilans. La proportion est plus forte en Europe qu’aux États-Unis. Je le redis : l’histoire des crises bancaires, notamment au Japon, démontre qu’il n’y aura pas de croissance vive et saine sans un nettoyage complet du bilan des banques"

"Aucun pays développé ne pourra rembourser sa dette »

25 novembre 2009,

Alors que l’Etat s’apprête à en appeler aux marchés pour financer un grand emprunt auquel il prédit l’impasse, l’économiste Jean-Luc Gréau reste catégorique : les 85 à 90% du PIB contractés en dette par les Etats seront impossibles à rembourser.

Les États prêtent mais s’endettent de plus en plus. Pourront-ils rembourser ?

Jean-Luc Gréau : Les États occidentaux ne peuvent plus rembourser les dettes publiques.

Même les moins endettés ont dépassé, semble-t-il, la ligne rouge en deçà de laquelle ils étaient capables de rembourser.

La dette moyenne des pays occidentaux se situera entre 85% et 90% du PIB en 2010. C’est une masse impossible à rembourser.

D’autant plus que tous ces pays sont affectés par le vieillissement de leur population qui surcharge, année après année, les dépenses sociales.

Ils sont en outre confrontés à la compétition mondiale où leur marge de supériorité s’est effritée.

Faut-il, comme pour les pays pauvres, effacer la dette des États ?

Les États eux-mêmes ne peuvent pas décider d’effacer leur propre dette en disant à leurs emprunteurs « je ne rembourse pas ».

Le mécanisme est celui de la monétisation de la dette. C’est-à-dire que la banque centrale rachète une partie des titres émis par le Trésor Public – donc l’État – et crée de la monnaie supplémentaire. C’est ce qu’ont commencé à faire les États américain et anglais depuis mars.

En théorie ça génère de l’inflation, mais elle ne peut pas repartir sans activité économique importante. Deuxièmement : comme une grande partie de cette monnaie sert purement et simplement à boucher les trous dans les comptes des entreprises, des particuliers ou des banques, je ne vois pas l’inflation apparaitre au bout du processus.

L’État subprime !

28 novembre 2009, 06:03 | Eric

Selon les estimations de la Maison Blanche, les intérêts qui devront être réglés en 2019 par les États-Unis sur leur dette de 12.000 milliards de dollars excéderont 700 milliards de dollars (et ce même dans l’hypothèse d’une réduction de leur déficit budgétaire), comparés aux 200 milliards dont ils doivent s’acquitter cette année !

Ce différentiel de 500 milliards de dollars – équivalent aux dépenses annuelles des États-Unis sur l’éducation, l’énergie, leur sécurité intérieure et sur les deux conflits en Irak et en Afghanistan ! – reflétera tout simplement une augmentation des taux d’intérêts qui sera inévitable dès lors que la Réserve Fédérale aura mit fin à ses programmes d’aides d’urgence.

En fait, un vent de panique – en tout cas de grande fébrilité – semble saisir depuis peu les responsables de la Trésorerie Américaine préoccupés à juste titre par les conséquences potentiellement dramatiques d’une remontée des taux d’intérêts. L’austérité et la rigueur n’étant pas constitutifs du gène Américain, leur seule parade consiste donc aujourd’hui à tenter de fixer les taux bas actuels en échangeant un maximum de leurs Bons à court terme en Bons à long terme ! Les Gouvernements successifs des États-Unis d’Amérique ont en réalité hypothéqué leur nation et sont parfaitement conscients de ne plus être en mesure de payer les intérêts en cas de hausse des taux !

Les États-Unis sont devenus une « nation subprime » à part entière et se retrouvent ainsi dans une situation identique à celles des ménages Américains surendettés dont la maison fut saisie faute d’avoir pu régler leurs mensualités !

En fait, le paradoxe est cruel : Voilà en effet un pays qui, responsable de la crise financière, a néanmoins pu bénéficier d’une pression baissière intense exercée sur ses taux d’intérêts par les flux massifs de fonds en direction de ses obligations d’État considérées comme la valeur refuge par excellence en période tourmentée et qui doit, à présent que la crise internationale s’estompe, faire face à une faillite virtuelle provoquée par une embellie de la conjoncture internationale qui, en générant des ventes de ces mêmes Bons du Trésor, aura pour conséquence de remonter mécaniquement les taux… Voilà un pays qui creuse lui-même sa propre tombe car 1% de hausse de ces taux se traduirait simultanément en 80 milliards de dollars par an à payer en seuls intérêts supplémentaires sachant que, selon la Maison Blanche, le pays devra s’endetter de 3’500 autres milliards de dollars ces trois prochaines années !

Le destin des États-Unis est donc plus que jamais dans les mains de la Chine dont l’intervention – et les subventions – ont contribué de manière décisive à comprimer le taux des Bons à court terme, les T Bills, à 0.347% à fin Septembre 2009, soit à des niveaux historiquement bas. Pourtant, les économistes de la nomenklatura Américaine persistent à minimiser le potentiel de nuisance vertigineux des déficits de leur pays : Paul Krugman ne les a-t-il pas en effet qualifié ironiquement de « menace fantôme » dans un récent article du New York Times ? A moins que ces économistes très proches du pouvoir n’aient tout simplement pas le cran de vouer aux gémonies les responsables des Administrations US successives ayant mis leur pays dans une situation inextricable car les déficits sont toujours le symptôme d’une gestion déficiente et le résultat d’une mauvaise politique.

Les ingrédients d’une crise majeure sont toutefois bel et bien réunis car les paramètres fiscaux et autres signaux d’alerte scrutés par des organismes comme le F.M.I. dans le cadre de certains pays en grandes difficultés indiquent que le scénario de banqueroute de l’État Américain devient de plus en plus crédible.

L’émirat de Dubaï

au bord de la faillite

Le Figaro

25/11/2009

Dubaï World, la holding publique propriétaire de la fameuse île artificielle en forme de palmier, demande un sursis à ses créanciers sur 59 milliards de dollars.

Alors que l’on croyait la crise financière terminée, le feu couve dans le Golfe. Lesté de 80 milliards de dollars de dettes, Dubaï semble au bord de la faillite. Mercredi, l’une des holdings les plus importantes de l’émirat, Dubaï World, propriétaire via ses filiales immobilières, du gigantesque complexe hôtelier construit sur une île artificielle en forme de palmier, a demandé à ses créanciers un sursis pour renégocier l’intégralité de ses dettes, soit 59 milliards de dollars ! Il ne compte plus rien rembourser avant le 30 mai afin de mener à bien cette restructuration, ce qui suppose de ne pas honorer les prochaines échéances (9 milliards de dollars dus dans les quatre mois qui viennent).

Aussi désespérée qu’inattendue, cette requête a affolé les marchés. Le prix de la couverture contre un défaut de paiement de la dette souveraine de Dubaï (CDS) a bondi, hier, de 111 points de base, pour atteindre 429 points. Le flamboyant émirat pointe ainsi au sixième rang mondial des États les moins solvables de la planète, d’après l’agence Bloomberg. Indicateur clé des risques de faillite, le coût du CDS de Dubaï a plus grimpé en un mois que l’avait fait celui de l’Islande, en octobre 2008, en pleine tourmente financière.

Les dettes de Dubaï représentent 70% de son PIB

La supplique de Dubai World apparaît d’autant plus inquiétante qu’elle intervient le jour même où l’émirat annonce avoir levé 5 milliards de dollars de Bons du Trésor auprès d’Abou Dhabi, son grand frère riche en pétrole. Les fonds ont été apportés par deux importantes banques de l’émirat : la National Bank of Abu Dhabi, et la banque islamique Al Hilal Bank, aujourd’hui surveillées de près par les marchés, alors qu’elles sont basées dans l’État le plus riches des membre de la Fédération des Émirats arabes unis. Aussi salutaire soit-il, cet apport d’argent frais ne suffit pas à éponger l’océan de dettes de Dubaï, qui représente 70 % de son produit intérieur brut (PIB).

Privé de pétrole, l’émirat qui abrite la tour la plus haute du monde a bâti sa fortune en moins de dix ans, en misant sur l’immobilier, la finance, et le tourisme de luxe, trois secteurs aujourd’hui en pleine déconfiture. Les spéculateurs qui avaient fait flamber les prix à Dubaï - enrichissant au passage les entreprises d’État propriétaires des terrains si convoités - ont disparu avec le « credit crunch », déclenchant une chute des prix de 47 % sur un an, des défauts de crédits en cascade, et la méfiance des banques. La crise a également mis à jour des scandales financiers embarrassants pour l’émirat. Celui-ci compte plus que jamais sur la solidarité financière d’Abou Dhabi, qui lui a déjà prêté 10 milliards de dollars cette année.

3. Crise de conjoncture et crise systémique (révolutionnaire) du capitalisme, 11 novembre 2013, 10:00

Depuis mai dernier, la roupie indienne a perdu 12 %, la roupie indonésienne 11 %, la livre turque 9 % et le real brésilien 8 %.

En Inde, où le déficit commercial est au plus bas depuis mars 2011 grâce à la faiblesse le la roupie, la Banque mondiale a abaissé mi-octobre ses prévisions de croissance à 4,7 % pour cette année, contre 6,1 % encore envisagés en avril. Elle pointe du doigt la ralentissement de l’industrie manufacturière, le recul des investissements et un manque de confiance général des milieux d’affaires. Et la Banque centrale vient de réduire le taux des facilités qu’elle consent à ses établissements financiers pour améliorer la liquidité du système bancaire.

En Indonésie, l’inflation est haut plus haut depuis quatre ans et le gouvernement ne parvient pas à améliorer la productivité du pays, tandis qu’en Turquie, le vice-Premier ministre a rabaissé au début du mois la croissance du pays à 3,6 % en 2013 et 4 % en 2014, contre 4 % et 5 % attendus initialement.

Les flux de capitaux vers les pays émergents devraient d’ailleurs fondre de 12,6 % cette année, à 1062 milliards de dollars cette année, calcule l’Institut de la finance internationale. Une baisse qui reflète une nouvelle politique chez les investisseurs étrangers : plus question de suivre aveuglément les grands blocs économiques

4. Crise de conjoncture et crise systémique (révolutionnaire) du capitalisme, 2 mai 2018, 18:18

C’est un système éminemment instable qui ne peut supporter que la croissance du crédit. Tout resserrement du crédit privé en circulation entraîne des faillites et donc des récessions. Tout resserrement de la dette publique entraîne une diminution de la consommation subventionnée par les dépenses de redistribution. Les banques centrales sont censées réguler la masse de crédit en ajustant leurs taux directeurs. Des crises financières toujours plus fréquentes Les crises financières et bulles spéculatives se succèdent, toujours plus rapprochées et plus graves : Crise japonaise Krach de 1987 et crise des Caisses d’épargne américaines (savings & loan) Faillite du fonds spéculatif LTCM en 1998 Bulle internet de 2000 Crise du crédit subprime en 2008 La croissance de la dette implique une baisse forcée des taux d’intérêt à long terme. Il faut que les zombies financiers puissent donner l’apparence d’être viables en acquittant les intérêts d’une dette dont ils sont incapables de rembourser le principal. A chaque crise, les banques centrales baissent leurs taux directeurs. Elles les relèvent ensuite mais sans retrouver le niveau antérieur.

5. Crise de conjoncture et crise systémique (révolutionnaire) du capitalisme, 9 janvier 2019, 23:01, par Max

Dix ans après, le spectre d’un nouveau krach

Et non ce n’est pas le titre du texte sur la situation économique au dernier congrès de Lutte Ouvrière mais le titre de l’article du journal Le Parisien du 02 janvier 2019.

La suite :

Après une fin d’année 2018 chaotique, économistes et banquiers s’attendent à voir les marchés financiers se transformer en montagnes russes en 2019. Au point de provoquer une crise sans précédent ?

Krach. Ces cinq lettres font frémir le monde de la finance. Le spectre d’un écroulement boursier majeur qui viendrait - une décennie après la crise des subprimes - contaminer l’économie, revient, plus que jamais, sur le devant de la scène. Car, depuis quelques semaines, la finance joue à se faire peur. En témoigne l’incroyable mois de décembre traversé par toutes les places boursières : - 9,7 % à New York (Dow Jones), - 6,4 % à Paris, - 4,7 % à Londres ou encore - 7,9 % à Francfort. Résultat : le CAC 40 a connu sa pire année depuis 2011, Wall Street depuis 10 ans.

Une finance à bout de nerfs. Surfant sur une croissance mondiale en pleine forme et un océan d’argent quasi gratuit, les marchés financiers sortaient, pourtant, d’une période fastueuse. Pour mémoire, début décembre 2017, l’indice Dow Jones franchissait, pour la première fois de son histoire, les 24 000 points. Patatras ! Un an plus tard, c’est la dégringolade. En cause, des facteurs politiques (guerre commerciale entre la Chine et les Etats-unis, incertitudes liées au Brexit etc.) mais aussi économiques (hausse des taux d’intérêt aux Etats-unis, ralentissement de l’économie mondiale). « A cause de cette croissance mondiale moins forte, les résultats des entreprises seront moins systématiquement bons. Nous allons donc voir des marchés plus volatils, plus nerveux », explique Jean-Hervé Lorenzi, professeur d’économie à Paris Dauphine.

Une goutte d’eau peut suffire. « Il y a un risque de crise financière non négligeable », poursuit Jean-Hervé Lorenzi. Dans ce contexte, un événement extérieur peut faire surréagir les marchés financiers ». « C’est souvent une phrase maladroite d’un responsable qui engendre un mouvement, rappelle Christian de Boissieu, professeur d’économie à Paris 1. Reste à déterminer l’ampleur de ce « mouvement ». Pour Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet Asterès, d’ordinaire optimiste la messe est dite : « On va subir en 2019 un krach boursier violent. C’est quasi acquis, la probabilité est proche des 100 % ».

D’où peut provenir l’étincelle ? Elle « peut émaner des Etats-Unis où on note un ralentissement de l’économie comme d’Europe », poursuit Nicolas Bouzou. Mais, pas uniquement. « La crise peut aussi venir des pays émergents, souvenons de celle de 1997 », pointe Christian de Boissieu. Et, pas forcément, non plus, sur le marché des actions. « Il y a une bulle sur une partie du marché obligataire », signale Christian de Boissieu.

Des moyens de défense limités. Les gouvernements ont déjà grillé la plupart de leurs cartouches pour sortir les économies du marasme provoqué par la crise de 2008 : les taux sont encore bas et les banques centrales ont déjà considérablement acquis d’actifs financiers pour soutenir les marchés. C’est quasiment impossible de faire plus. Résultat : « les politiques monétaires ne sont pas suffisamment réarmées pour faire face à un sérieux coup de tabac sur les marchés financiers », alerte Christian de Boissieu.

6. Crise de conjoncture et crise systémique (révolutionnaire) du capitalisme, 9 janvier 2019, 23:29, par Max

Les groupes révolutionnaires des années d’après guerre craignent d’affoler la classe ouvrière s’ils leur disent la vérité sur l’imminence d’un effondrement du système mondial capitaliste...et surtout craignent de paraître "alarmistes" comme ils définissent les économistes bourgeois qui préviennent leur classe sociale des risques de krach sans précédent qui pèsent sur l’économie et les pays du monde entier et en 1er sur les puissances impérialistes Chine et Russie comprises..

Mais si réellement ils pensent , comme ils le disent eux même et surtout entre eux , qu’un effondrement généralisé est envisageable ; alors ce sont des militants inconséquents et pas du tout sérieux, car ils se disent dans leur texte qu’ils vont bientôt étudier la question ! (sans vouvoir être des économistes marxistes)

Etudie t on la question du tsunami une fois qu’on le voit arriver de la plage...non et d’ailleurs tous les humains et animaux qui connaissent ce phénomène l’enseignent immédiatement à leur descendance. Question de de vie ou de mort !

Extrait de la LDC 196 Dec2018 :

"Pourtant les économistes bourgeois eux-mêmes écrivent des articles ou des bouquins sur « la stagnation séculaire » ou encore sur « de grandes récessions », etc. Nombre de leurs œuvres ont un ton catastrophiste.

Nous consacrerons un CLT à la question. Mais nous n’allons pas nous payer le ridicule de peindre l’économie capitaliste en rose, alors que nombre d’économistes bourgeois la voient en noir. Nous n’allons pas suggérer quand même que « tout ne va pas si mal que ça » !

Ce que nous voulions surtout souligner dans le premier texte (« Contre le chaos de l’impérialisme… »), c’est que l’économie capitaliste est en crise, et en crise grave, et que c’est cette réalité-là qui pèse sur les rapports de classe. C’est cette réalité qui constitue « le lien profond, organique, entre les différents événements d’une situation mondiale chaotique, aussi bien dans son économie que dans les relations internationales ». Et aujourd’hui, jusqu’au coup de colère qu’incarnent en ce moment les gilets jaunes.

Ce n’est pas un scoop. Cela fait quelques années, en particulier depuis la phase d’aggravation qu’a représentée la crise financière de 2008, que nous constatons l’incapacité du capitalisme à sortir de cette situation. Nous avons écrit à ce propos dans les LDC, dans les CLT, et dans nos textes de congrès.

Comprenons bien à quel niveau nous pouvons raisonner, en précisant cependant au départ que nous ne sommes pas des économistes. Et c’est tant mieux parce que les économistes de la bourgeoisie ne valent rien. Quant à être des économistes marxistes, dans le plein sens du terme, cela dépasse nos capacités, c’est ainsi. L’évolution de l’économie est cependant quelque chose de fondamental pour nous, et on peut en discuter à deux niveaux qu’il vaut mieux ne pas confondre.

Le niveau le plus important, c’est une considération très générale qui était discutée déjà au temps de Trotsky et qui, par la suite, a alimenté bien des débats abstraits, abscons ou détachés de toute réalité, dans les milieux trotskystes et surtout pour leurs intellectuels petits- bourgeois. Cette idée est dans cette phrase du Programme de transition : « Les forces productives ont cessé de croître ». Au temps de Trotsky, le capitalisme était déjà au bout du rouleau. Cette considération générale ne l’a pas empêché de discuter, notamment avec le SWP américain, de l’évolution conjoncturelle pour discuter de la politique à court terme. Il savait que, par exemple, une certaine reprise, même limitée ou aboutissant à une réduction même momentanée du chômage, pouvait avoir de l’influence sur l’état d’esprit des travailleurs américains et, donc, sur la façon de faire de l’agitation révolutionnaire parmi eux. Durant l’entre-deux-guerres, la crise, la chute brutale de la production, les fermetures d’usines avec les effondrements boursiers, n’ont pas fait disparaître les pulsations classiques de l’économie capitaliste : crise/reprise, crise/reprise, etc.

Mais cet aspect des choses, c’est-à-dire les fluctuations de l’économie capitaliste, est passé au second plan par rapport au constat fondamental fait par Trotsky que les forces productives avaient cessé de croître. L’expression caractérisait l’ensemble de la période. Elle faisait référence à l’époque où la classe capitaliste, encore montante, faisait surgir des tréfonds de la société, pour paraphraser l’expression de Marx dans le Manifeste communiste, des forces productives auparavant insoupçonnées. Elle n’en est plus capable. Elle ne fait plus progresser la société, elle la décompose. Il appartient au prolétariat de prendre la relève pour créer une autre organisation sociale en expropriant la classe capitaliste et en réorganisation du tout au tout l’économie. Si Trotsky a écrit cela, c’est qu’il avait une vision de l’économie capitaliste dans son ensemble. Pas catégorie par catégorie. Pas une vision statique. Il raisonnait en marxiste, c’est-à-dire en matérialiste dialectique. Mais en même temps, cela ne l’empêchait pas de suivre l’évolution de la conjoncture pratiquement au jour le jour. Vu d’aujourd’hui, c’était un trou noir entre 1929 et la guerre mondiale, mais c’était en réalité bien plus compliqué que cela. Il y avait des hauts et des bas. Trotsky savait à la fois suivre les cycles habituels de l’économie capitaliste, les récessions, les reprises, sans jamais oublier l’essentiel.

Réfléchissons à ce que la financiarisation croissante signifie fondamentalement. Il n’y a pas que l’aspect spéculatif, ni même seulement, derrière ces spéculations, la menace d’un krach économique, d’un effondrement brutal. La menace est grave, mais avant même qu’elle se produise – voire même si elle ne se produit pas –, la longue agonie du capitalisme ligote déjà l’économie, bloque déjà la marche de l’humanité vers le progrès et pousse déjà la vie sociale vers la barbarie.

Dans l’économie capitaliste, le travail accumulé du passé revêt la forme de capital. Or, c’est cette accumulation qui est la clé du progrès de la société humaine. C’est du travail humain cristallisé qui devrait permettre à l’économie d’avancer. La perspective communiste de l’humanité est conditionnée par l’expropriation de la classe capitaliste qui monopolise cette accumulation résultant de l’activité humaine du passé et du présent, pour qu’elle puisse être maîtrisée par la collectivité humaine.

La financiarisation signifie qu’une part sans cesse croissante des capitaux est de moins en moins investie dans la production, pour être gaspillée en opérations financières. C’est la signification profonde, fondamentale, de la financiarisation. Ce n’est même pas le danger d’un effondrement catastrophique.

Bien sûr, toute croissance ne s’est pas arrêtée ! De nouvelles usines sont sans cesse créées pour remplacer les plus vieilles. La vie économique de 7 milliards d’êtres humains ne peut pas s’arrêter, elle ne s’est pas arrêtée même pendant les pires moments des guerres mondiales. Mais les investissements productifs reculent par rapport aux capitaux disponibles.

Ce que Marx – et d’autres avant lui – appellent la « reproduction élargie », c’est-à-dire l’investissement de la masse des capitaux disponibles pour pouvoir recommencer un nouveau cycle de production, plus large, plus vaste, est, justement, de moins en moins élargie. C’est en cela que le grand capital devient de plus en plus parasitaire. C’est cela, le problème véritable, même s’il n’y a pas d’écroulement brutal.

Les financiers qui spéculent savent très bien que « les arbres ne poussent pas jusqu’au ciel ». Ils savent que détourner les capitaux de la production, au profit d’opérations financières, mine leur propre système. Mais, encore une fois, quel est le spéculateur que cela empêchera de faire un bon coup ? Comme disait Lénine, le capitaliste est prêt à vendre la corde pour le pendre.

S’il y avait un krach financier grave, cela aurait des conséquences catastrophiques pour les travailleurs. Mais, même si cela ne se produit pas, la société s’enfonce dans le marasme. Raisonner sur des chiffres même de production réelle n’a pas de signification. Trotsky, quand il discutait du retard de l’URSS, citait évidemment la production d’acier, de fer, etc. pour dire que la Russie était très en retard par rapport aux pays développés. Mais cela avait un sens dans le cadre d’un raisonnement.